新たに発刊した「道路橋防食便覧」のポイント

③溶融亜鉛めっきによる防食

公益財団法人 東京都道路整備保全公社

一般財団法人 首都高速道路技術センター

髙木 千太郎 氏

溶融亜鉛めっきによる防食原理と注意点

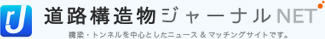

溶融亜鉛めっきは、写真-2に示すように 鉄素地に接して亜鉛と鉄からなる合金層と表面の純亜鉛層からなる皮膜(溶融亜鉛めっき層)を形成している。大気中における亜鉛皮膜は、亜鉛表面に形成される塩基性炭酸亜鉛などの腐食生成物が緻密で耐食性(防食性能の耐久性)の高い不働態皮膜を形成し、被膜の内側にある亜鉛の腐食を抑制する。

写真-2 溶融亜鉛めっき層の構成写真

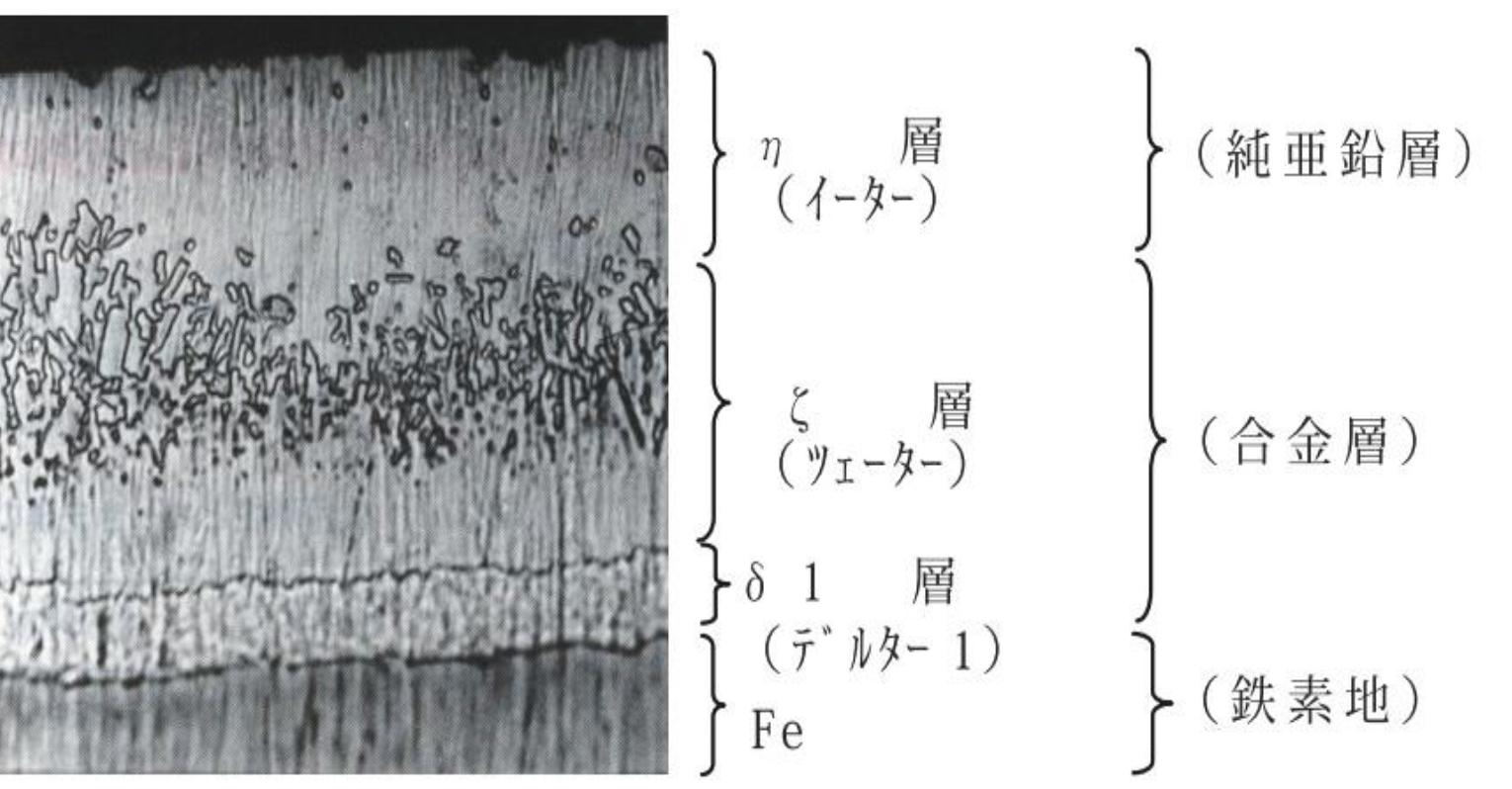

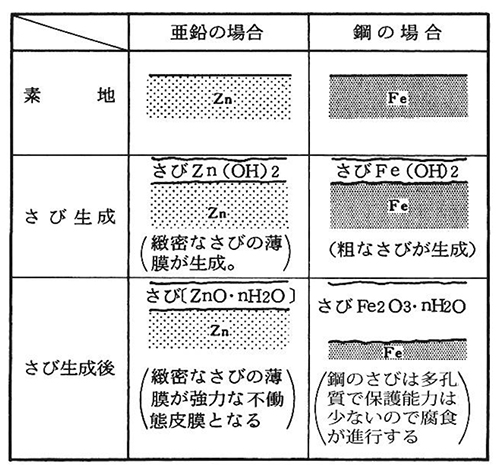

ここで示した防食機能を生かしたのが、図-1で示す保護被膜作用を持つ亜鉛と鉄の合金層である。第2層の溶融亜鉛めっき層は、図-2に示す亜鉛が鉄に対して犠牲防食効果を持つことが防食機能上の大きな特徴である。これは亜鉛そのものが鉄よりも電気化学的に卑な金属でイオンになりやすいことに基づくもので、万一、めっき皮膜に傷がついて鋼素地が露出したとしてもその面積が一定の大きさに達するまでは、周囲の亜鉛が皮膜損傷部の鉄素地よりも先に腐食され再び亜鉛の腐食生成物によって覆われることになる。この結果、その後の腐食の進行を亜鉛が抑制することから局部腐食・孔食等を起こしにくい防食原理である。

図-1 亜鉛と鉄の腐食機構(保護被膜作用) 図-2 溶融亜鉛めっきの防食機構(犠牲防食作用)

しかし、このような優れた防食性能を有する溶融亜鉛めっきであっても、海水の飛沫を受けるような厳しい環境では、期待する不働態皮膜が形成されず、めっき被膜の消耗が早く、腐食が進行する結果となることから、溶融亜鉛めっきの採用にあたっては、採用可能な環境範囲内であることを確認することが必要である。また、亜鉛は水に浸かるような状態が長く続くと、その部分から亜鉛が溶け出し、合金層、鋼素地がさび始める。ここで示した理由から、滞水しやすい部位での溶融亜鉛めっきの採用は、期待通りの防食機能を保つことができない可能性が高く、他の防食法を併用するなど十分な検討が必要である。次に、溶融亜鉛めっきの設計、施工、維持管理のポイントについて解説する。