2.調査対象橋梁の詳細調査結果

詳細調査は、疲労亀裂を着眼点にポイントを絞り込み塗膜割れと亀裂の確認を主として行った。読者の方々はお分かりとは思うが、ここで疲労亀裂の基本についての説明と同様に、鋼部材や部位に発生する塗膜割れと亀裂発生について説明しよう。

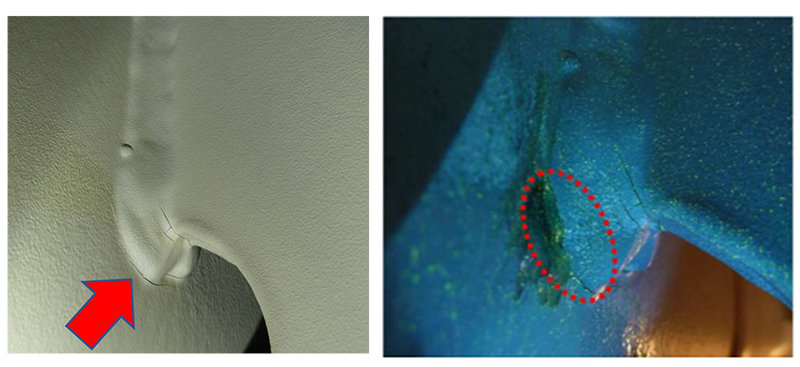

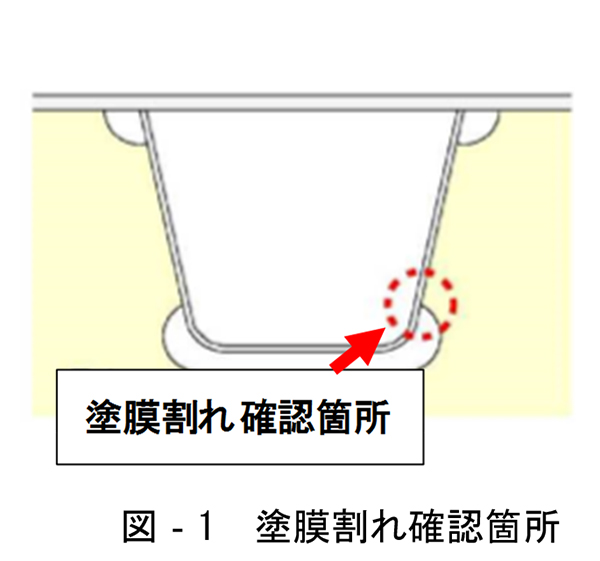

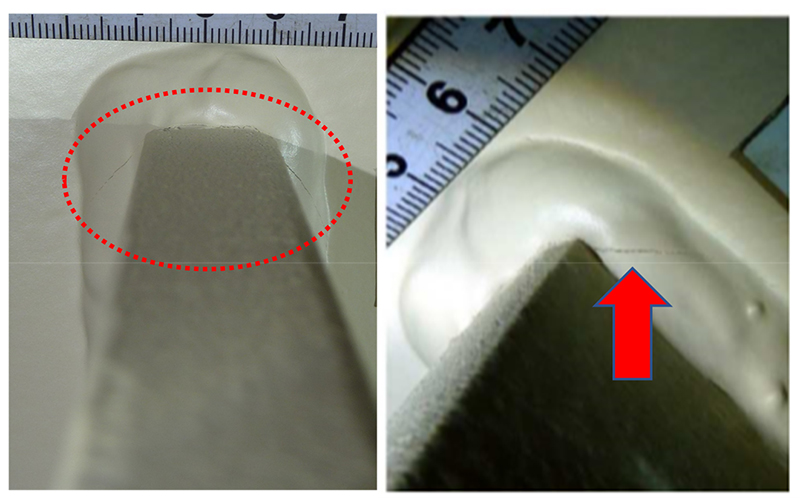

塗膜割れは、塗膜自体に多少の可撓性はあるが鋼材に亀裂が発生した場合、追従できずに割れとして表面化する。例えば、鋼床版箱桁構造の縦リブ(Uリブ)と横桁交差部のスカーラップにある回し溶接部(疲労亀裂発生多発箇所)に着眼する(図‐1参照)。写真‐1の左側を見てほしい。疲労亀裂を机上で学んだが自分の目で見たことが無い人の多くは、これは疲労亀裂に違いないと思うであろう。しかし、当該箇所の塗膜割れ箇所を磁粉探傷しても右側のように浸透指示模様はなく、塗膜の割れのみである。

塗膜割れは、塗膜自体に多少の可撓性はあるが鋼材に亀裂が発生した場合、追従できずに割れとして表面化する。例えば、鋼床版箱桁構造の縦リブ(Uリブ)と横桁交差部のスカーラップにある回し溶接部(疲労亀裂発生多発箇所)に着眼する(図‐1参照)。写真‐1の左側を見てほしい。疲労亀裂を机上で学んだが自分の目で見たことが無い人の多くは、これは疲労亀裂に違いないと思うであろう。しかし、当該箇所の塗膜割れ箇所を磁粉探傷しても右側のように浸透指示模様はなく、塗膜の割れのみである。

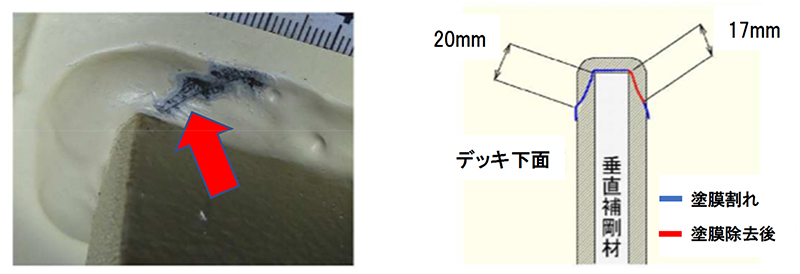

次に示す写真‐2は、鋼主桁に取りつく垂直補剛材頭部の溶接部に発生した塗膜割れである。当該箇所も、I桁の垂直補剛材と同様に疲労亀裂発生多発箇所である。写真‐3は、左側が前例と同様に磁粉探傷試験を行うと、浸透指示模様があり亀裂の存在が明らかとなった。当該箇所の塗膜割れの塗膜を剥いで亀裂を確認した結果が右側の図解結果である。塗膜調査の段階では、左右で青線の40㎜以上の塗膜割れとなっていたが、塗膜を剥いで確認すると赤線の17㎜、左側磁粉探傷結果とほぼ同一の結果である。ここで塗膜割れと亀裂の関連性を写真や図解で説明した内容を確認されてお分かりのように、塗膜割れイコール亀裂が存在すると判断できない理由がここにある。

写真‐2 塗膜割れ箇所:垂直補剛材

写真‐3 塗膜割れ、塗膜除去後及び磁粉探傷結果(指示模様有り)

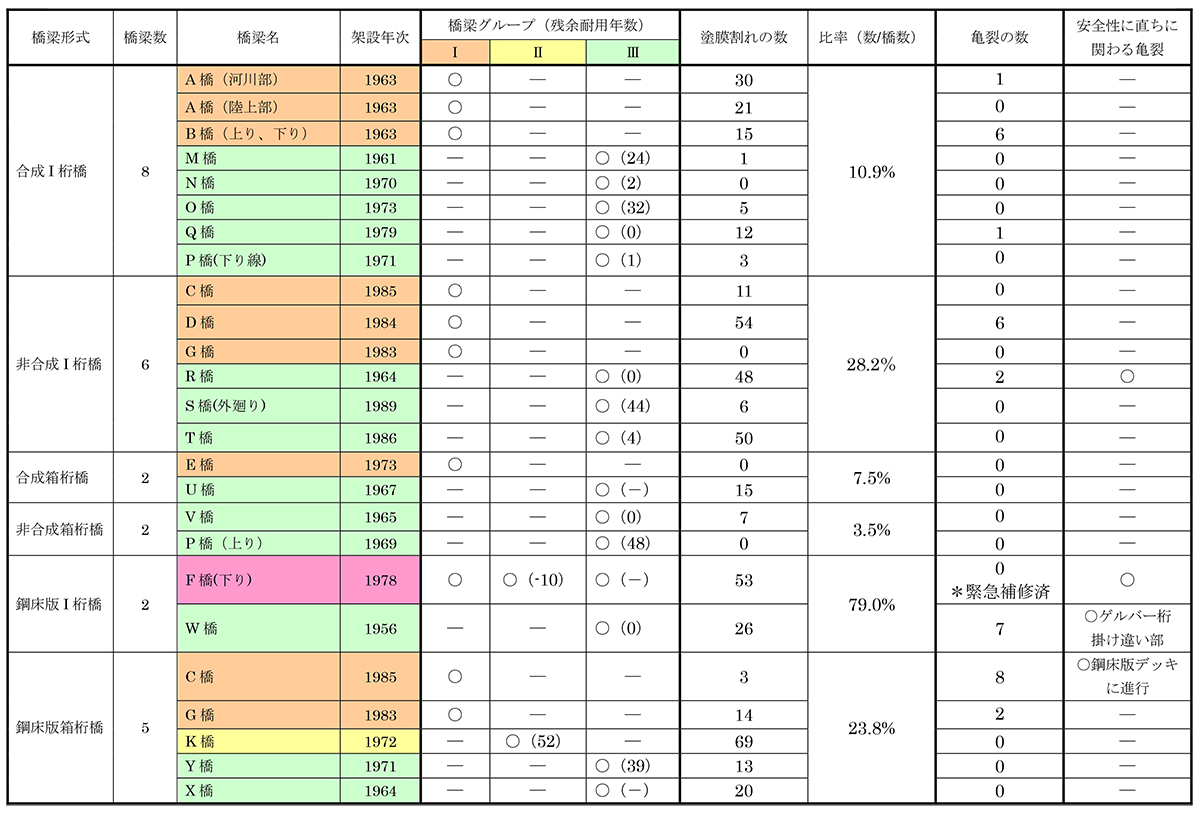

それでは、本題に戻すとしよう。先に私が説明した流れで対象橋梁を調査した結果を表‐8に示す。橋梁形式別に塗膜割れの傾向をみると、塗装仕様、塗り替え年次や塗り替え数にも関連するとは思うが、今回の調査では鋼床版Ⅰ桁が79.0%と最も比率が高く、鉄筋コンクリート床版非合成I桁28.2%、鋼床版箱桁23.8%、鉄筋コンクリート床版合成I桁10.9%、鉄筋コンクリート床版合成箱桁7.5%、鉄筋コンクリート床版非合成箱桁3.5%の順であった。この結果から定性的ではあるが、たわみ易い鋼床版Ⅰ桁構造、床版との合成が少ない非合成I桁構造、鋼床版箱桁構造が塗膜のたわみ追従性からか塗膜割れが多いと推定できる。

塗膜割れと疲労亀裂発生の割合をみると、橋梁形式との相関は0.9%~0.5%と低いが、鉄筋コンクリート床版鋼箱桁構造は、塗膜割れはあるが疲労亀裂は全く存在しない調査結果となった。橋梁形式グループ2の分類B及びCは、塗膜割れの数は多いが疲労亀裂発生は1橋、発生確認ができなかった橋梁が1橋である。

今回の調査で、安全性を保てない種類の疲労亀裂が確認された橋梁は、鋼床版I桁のゲルバー部掛け違いの亀裂、鋼床版箱桁の鋼床版に進行したデッキ亀裂、コンクリート床版非合成I桁橋の垂直補剛材頭部の亀裂、横構ガセットプレートからウェブに進展した亀裂であった。

この中で、緊急補修工事を行ったF橋を除く、重大疲労亀裂が発生しているW橋とC橋及び大型車交通量が多いB橋の応力頻度測定を行い、残余耐用年数算出及び亀裂発生の原因推定を行った。残余耐用年数は、ゲルバー構造であるW橋は、定着桁が残余耐用年数約4年、吊桁が約20年、C橋の場合、陸上部鋼床版デッキ陸上部が約8年、河川渡河部が約200年との算定結果となった。断面変化による応力集中箇所を抱えるゲルバー桁は、残余耐用年数、疲労亀裂の進展度及び他団体の疲労亀裂事故事例等から、重大事故に繋がる亀裂と判断したのはゲルバー構造定着桁である。

ここで管理橋梁のゲルバー構造橋梁を調べてみた。その結果は、桁高規制を受ける条件の多い市街地橋梁の宿命か、管理している全鋼道路橋の7.4%にあたる36橋がゲルバー構造であった。また、B橋は、計測結果を見ると応力発生範囲が予想以上に小さく、設計図書に記載されている継手の等級からも疲労亀裂発生が疑われたので、再度当該箇所の詳細調査を行った。やはり、疲労亀裂発生の原因は、常に私が重大な問題と口にしている製作上の欠陥、溶接不良であることが明らかとなった。

3.残余耐用年数と亀裂及び塗膜割れの関係

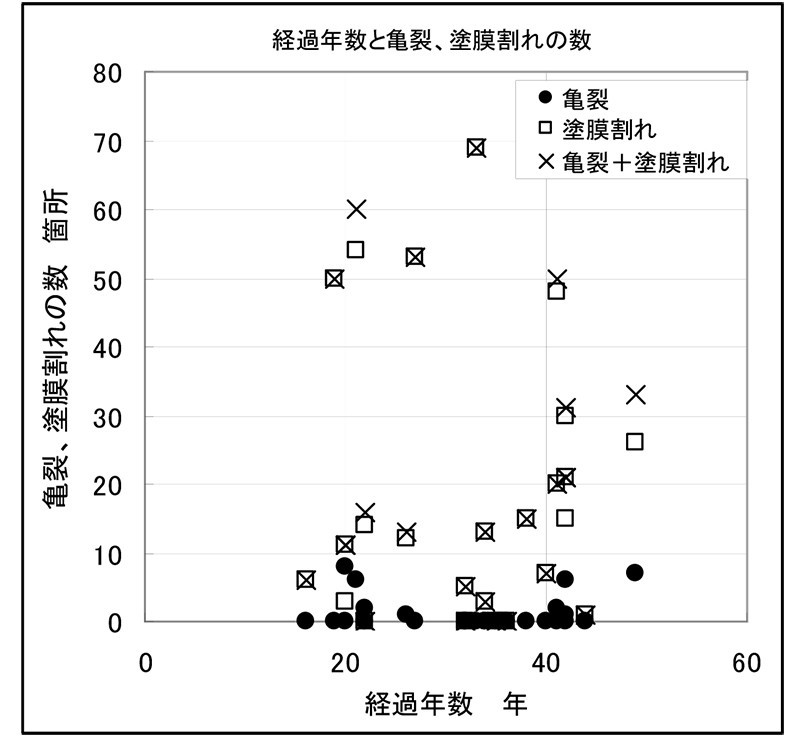

ここで、先に説明した疲労亀裂調査で第一に確認する塗膜割れと塗膜の下に隠れている亀裂の有無について、今回どの程度相関があるかを分析してみた。調査結果を基に供用年数と塗膜割れと疲労亀裂の相関を求めたグラフが図‐2である。調査数が少ないこともあるが、供用年数と塗膜割れ・疲労亀裂の発生数には明確な相関があるとは思えない結果となった。管理橋梁の中で、疲労亀裂発生の可能性が高い橋梁を抽出したにも関わらず相関がない理由を考えると、供用年数が多くなれば疲労亀裂が発生するとは言い切れないという結論である。

(左)図‐2 疲労亀裂・塗膜割れと経年数/(右)図‐3 疲労亀裂・塗膜割れと残存耐用年数

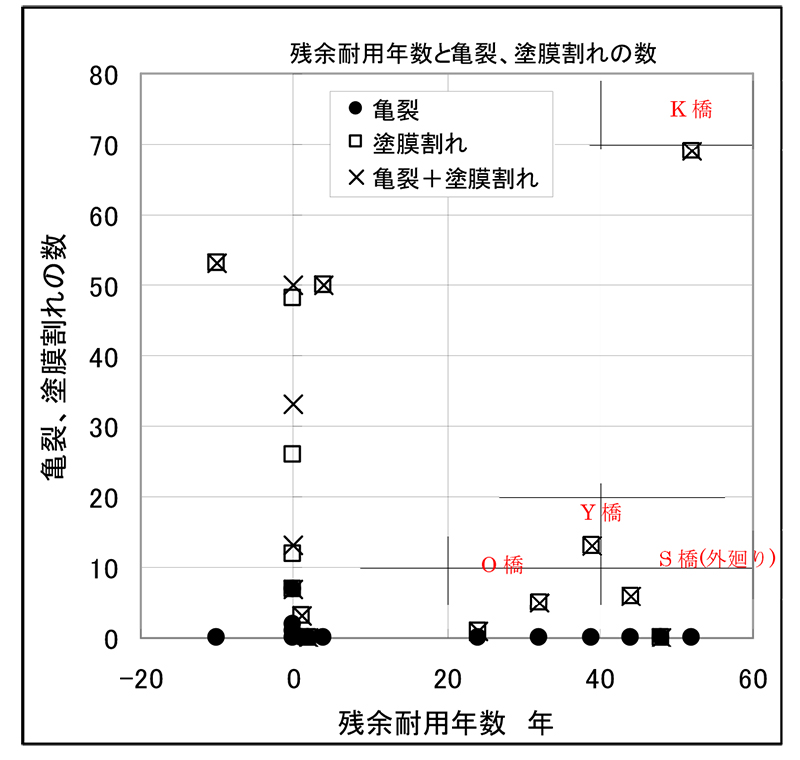

次に、応力頻度測定結果による残余耐用年数と塗膜割れ・疲労亀裂の相関を分析した結果が図‐3である。残余耐用年数が0及びマイナス(疲労亀裂が既に発生している数値)となった橋梁は、やはり塗膜割れと亀裂の有無に相関が高い傾向を示した。

以上の分析結果から、塗膜割れを確認した橋梁を対象に、磁粉探傷試験等の亀裂調査実施の優先度を決める場合には、疲労照査・残余耐用年数から選択する方法も考えられるとの結論となる。しかし、この選択方法も残余耐用年数が一桁以下の場合は該当するがそれ以外はあてはまりそうにない。その理由は、本図の赤字で橋梁名を記しているポイントを見てほしい。いずれの橋梁も残余耐用年数が二桁で塗膜割れの数も多いが、疲労亀裂の発生を確認できなかったからだ。本来であれば、塗膜割れ箇所全数の磁粉探傷による調査が望ましいとの判断もあるが、行政側の技術者の場合は、限られた調査費用と時間を考えると、今回示した選択方法も妥当との結論となる。以上、これまで調査結果及び分析結果の概要を説明した。