1.現地調査橋梁の抽出

私は、自らが管理する道路橋を疲労亀裂の調査、亀裂発生の可能性、亀裂発生を抑止する方策等を考えるために3種類に区分してみた。グループ1(分類A)は、既に過去の点検等で疲労亀裂発生を確認している橋梁とした。グループ2は、過去に載荷試験や応力頻度測定を行い、疲労照査を行った橋梁である。疲労照査の結果によってグループを2分、残余耐用年数(亀裂発生時期予測)が50年未満を分類B、50年以上を分類Cとした。グループ3は、1日の大型車交通量が1車線で1,000台以上、そしてこれまでの設計基準において、たわみ易い道路橋と言われている1956年(昭和31年)の基準で設計し、支間長が亀裂発生の可能性が高い35m以下の橋梁とした。グループ3もグループ2と同様に、残余耐用年数で50年未満を分類D、50年以上を分類Eの2分する。これまで区分した3グループ、5分類以外の橋梁は、構造詳細や製作時に重大な瑕疵が無い限り亀裂発生の可能性は低いと判断し、5年に1度の頻度で実施する定期点検で確認するグループ外の分類Fとした。

次に、疲労亀裂発生の可能性が考えられる橋梁を対象に行う詳細点検、亀裂等発見を主目的とした調査である。対象とする橋梁は、既に疲労亀裂のある分類A、応力頻度測定結果から残余耐用年数50年未満の分類B、交通量・適用基準及び支間長で選別され、残余耐用年数が50年未満の分類Dとした。ここでお分かりのように、私が説明している内容は、組織内の技術者が疲労亀裂や疲労環境に関する知識を持ち、既に管理橋において亀裂発生を把握している実態となっているレベルの管理者にあてはまる考えである。もしもまだ実態調査が終わっていない場合は、法制度化された現在実施中の定期点検を活用され、それを基に基礎的な非破壊検査(載荷試験等を含む)を行った後に、私が考えたように区分けされるとよい。

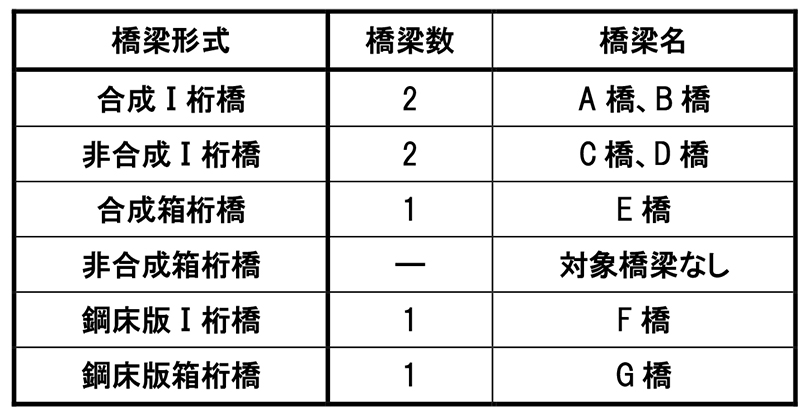

ここに示した考えで管理している鋼道路橋約500橋を分類してみたところ、疲労亀裂発生を確認した橋梁(2回の定期点検結果で発見)は7橋であった。この数が多いのか、少ないのかを考えてみると、大型車の通行量が多く疲労亀裂が発生しやすい環境と考えていた割には亀裂発生数が少なく、私としては意外であった。表‐1が橋梁形式別に区分した亀裂発生数と内訳である。なお、対象橋梁の選定は、国内の現状に配慮して管理橋数の多い桁形式のみとし、橋梁名は外部への影響等を考え、実名表示を避けたことをご理解いただきたい。

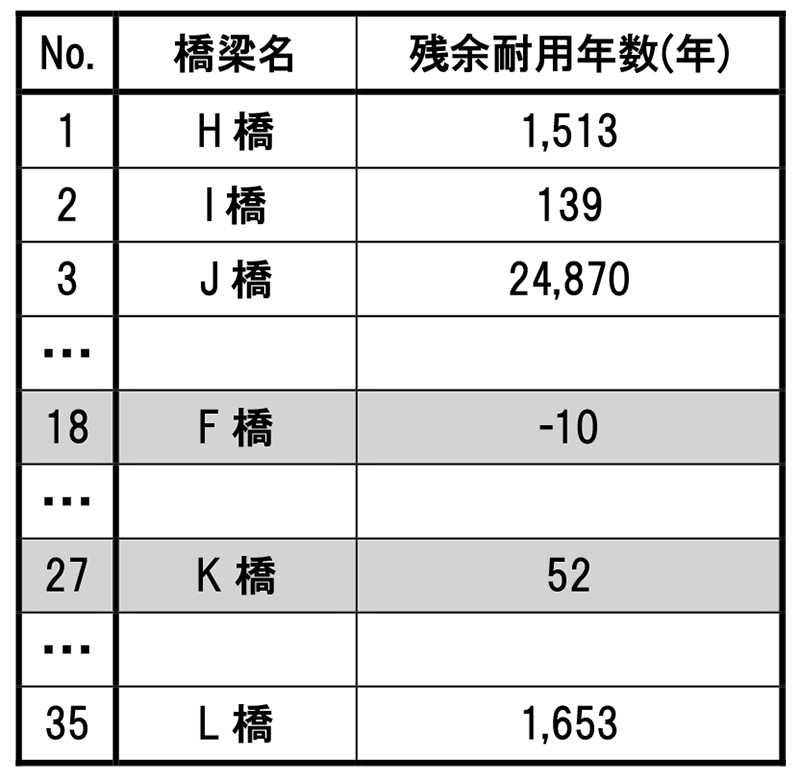

次に過去に載荷試験や応力頻度測定をした橋梁数は、表‐2に示すように15年間で35橋である。実橋の荷重計測を行った理由の一つは、橋梁点検要領策定(疲労に関する知識が少なく、疲労亀裂発生予測箇所を特定の目的など)のため、もう一つは、道路橋の疲労亀裂が話題に上り始めた時期でもあり、疲労環境であるかの確認と疲労対策の必要性を議論するためであった。

表‐3は、応力頻度計測結果を使って先の35橋を対象に、各橋梁の残余耐用年数を算定した結果の抜粋である。算定した結果の内訳を見ると、J橋の2,000年を超える箇所から、F橋のマイナス年の箇所まで大きな幅がある。ここで残余耐用年数が二桁のK橋及びマイナスのF橋の通行車両環境を調べてみると、これら全てが主要幹線道路に位置し、大型車交通量が1,000台/日/車線以上であった。

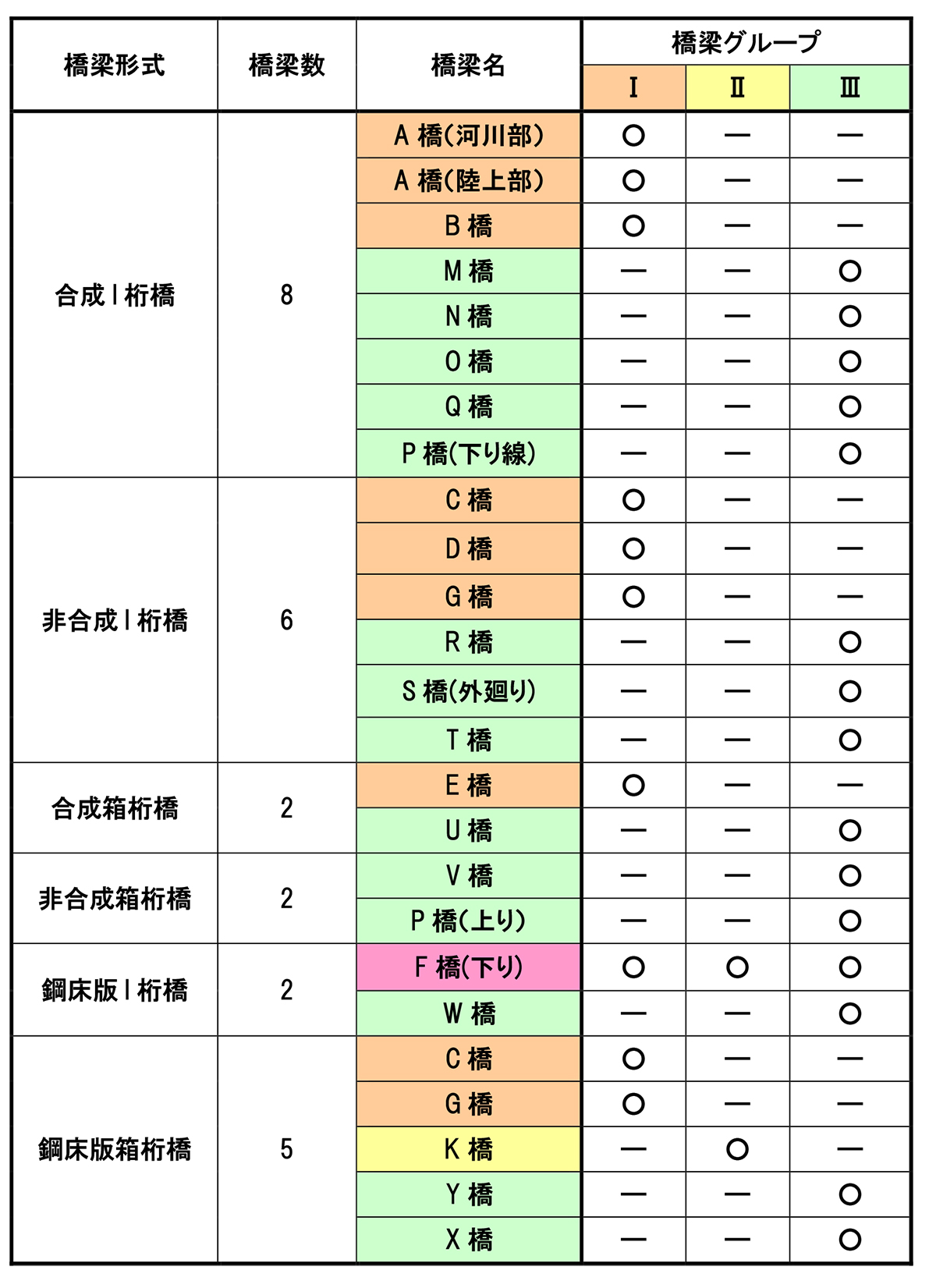

表‐3において着色表示した二桁以下の橋梁の橋梁形式で区分したのが表‐4である。特筆すべきF橋(残余耐用年数がマイナス値)は、詳細調査を行ったところ重大な亀裂発生を確認、直ぐに補修工事を行っている。しかしK橋(残余耐用年数が52年)は、塗膜割れは多数確認されたが、亀裂は確認できなかった。対象橋梁数が少ないことから断定はできないが、応力頻度計測による残余耐用年数算定も結構役に立つと感じた。

さて、疲労環境(交通量と適用基準、支間長)内に分類したグループ3について説明しよう。グループ3となるのは、213橋と管理橋数(鋼道路橋)の43.8%、それを橋梁形式で分類した結果が表‐5である。

グループ3の中で残余耐用年数が50年未満の分類Dに区分される橋梁は、表‐6に示す15橋である。表‐7は、詳細調査対象橋梁を橋梁形式、数、グループⅠ(分類A)、グループⅡ(分類B)、グループⅢ(分類D)に区分けした結果である。これを見てお分かりのように、対象数こそ差異はあるが、全ての橋梁形式の調査を行うことになった。