⑥山陽新幹線コンクリート構造物の見える耐震補強

山陽新幹線コンクリート構造物維持管理の20年を振り返って

③見える耐震補強

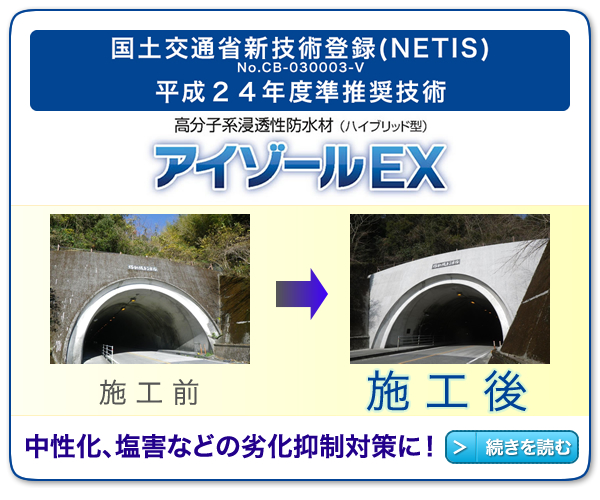

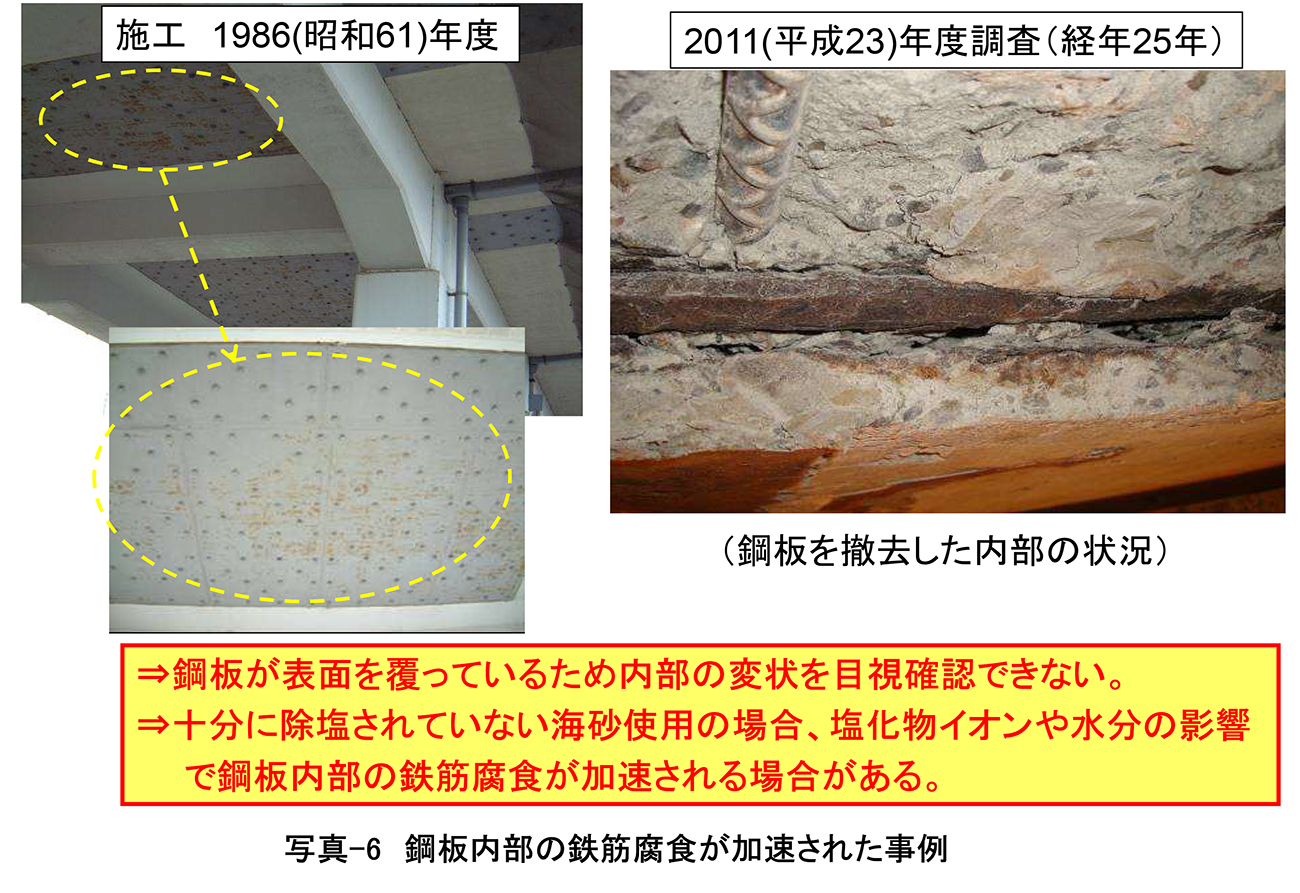

山陽新幹線では、建設時の社会背景からコンクリート用細骨材に十分に除塩されていない海砂が使用された構造物が多くあり、RC構造物の鉄筋腐食を惹き起こしている一因となっている。

このような塩化物イオン濃度が高い高架橋の柱部材を鋼板巻立て補強した場合の将来にわたる劣化の進行性が技術的に十分解明されていないうえに、鋼板内部の既設柱の鉄筋が腐食しても、日常点検では目視確認できないという特有の課題があった。

さらに、大規模地震の発生により強い地震動の影響を受けた場合、鋼板巻立て補強された既設柱にはひび割れが発生するが、既設柱の外周を鋼板や繊維シートで巻き立てている場合は、どの柱のどの位置にどの程度のひび割れが発生しているのかを目視確認することが困難であり、地震発生後の健全性の確認に支障が生じる懸念がある。

2004(平成16)年10月の新潟県中越地震発生時には、鋼板巻立て補強した既設柱のひび割れ発生状況を確認するために、やむを得ず鋼板をガス切断して撤去し、点検後に再び鋼板巻立て補強を行った事例もある。

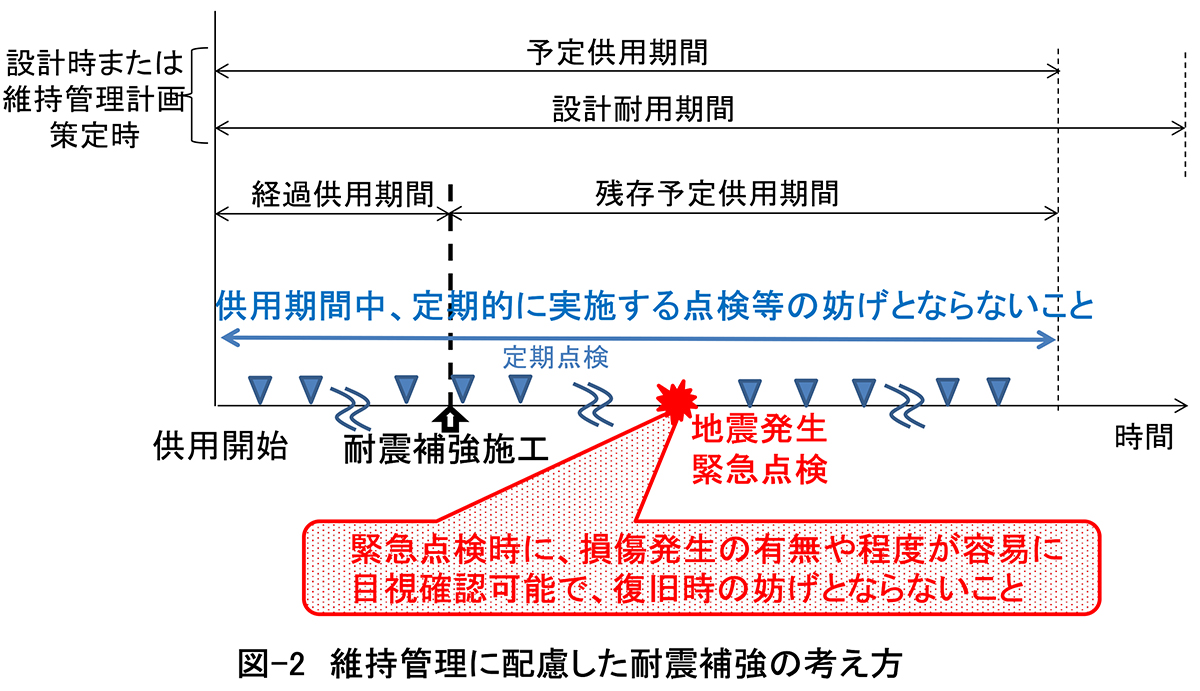

耐震補強の目的は、補強をすることではなく、補強した構造物が残存予定供用期間中に発生するかもしれない大規模地震に遭遇しても、著しい機能低下を生じないようにするとともに早期の復旧が可能となるようにすることである。

地震は、いつどこでどのような規模のものが発生するか予知できないことから、2年ごとに実施している通常全般検査などの日常点検や、地震発生直後の臨時点検の妨げにならないことに加えて、万が一、補強した既設柱に劣化や損傷が確認できた場合には容易に補修できるようにするなど、残存予定供用期間中の維持管理に十分配慮しておく必要がある。

JR西日本では、今後100年間、山陽新幹線を健全な状態で供用していくことを基本にインフラ長寿命化に取り組んでおり、耐震補強についても維持管理の妨げにならないことを念頭に取り組んでいる。維持管理に配慮した耐震補強の考え方を図-2に示す。

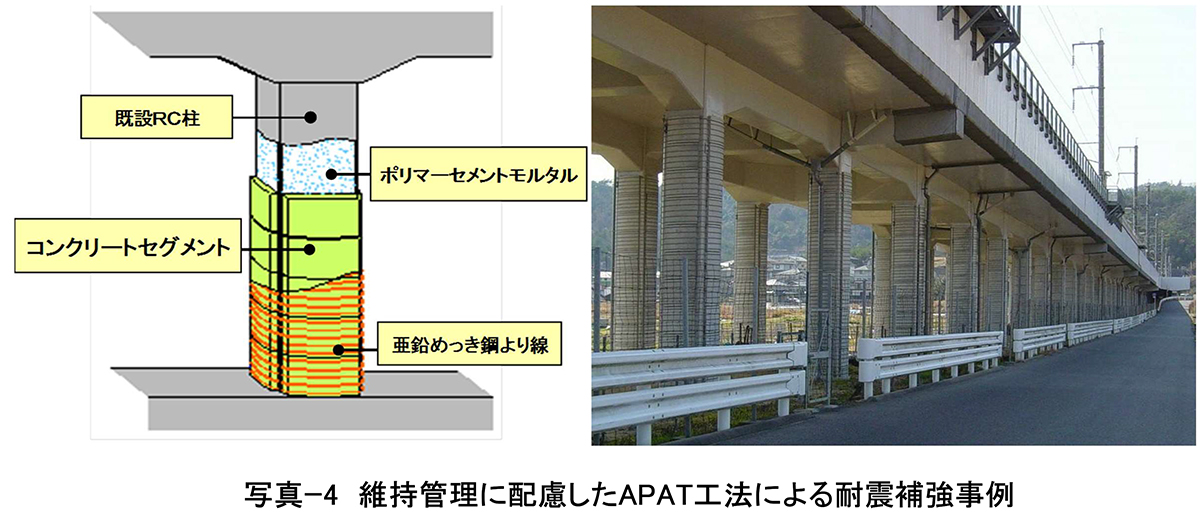

前述した諸課題を解決するために、JR西日本では、日常点検や臨時点検などの維持管理の妨げにならない安価な耐震補強工法として、プレキャストコンクリートセグメントと亜鉛めっき鋼より線を用いて巻立て補強する補強方法(以下、APAT工法という)を2002(平成14)年度~2004(平成16)年度に技術開発し、2005(平成17)年度から山陽新幹線岡山~博多駅間の耐震補強において採用した。

APAT工法は、以下のコンセプトのもとに開発したもので、写真-4に施工状況を示す。

(設計施工に関して)

(ア)鋼板巻立て補強工法と同等程度以上の補強効果があること

(イ)鋼板巻立て補強工法よりも施工費が安価であること

(ウ)人力で容易に施工できること

(維持管理に関して)

(ア)経年による既設柱の劣化の進行等を容易に目視確認でき、日常点検の妨げとならないこと

(イ)地震発生時の臨時点検時に損傷の有無や程度を容易に目視確認できること

(ウ)残存予定供用期間中に変状が生じた場合には、容易に補修または再補強できること

(エ)補強される既設RC柱の中性化抑止効果が期待できること

(オ)塗替え費用などが発生せずライフサイクルコストの点でも安価であること

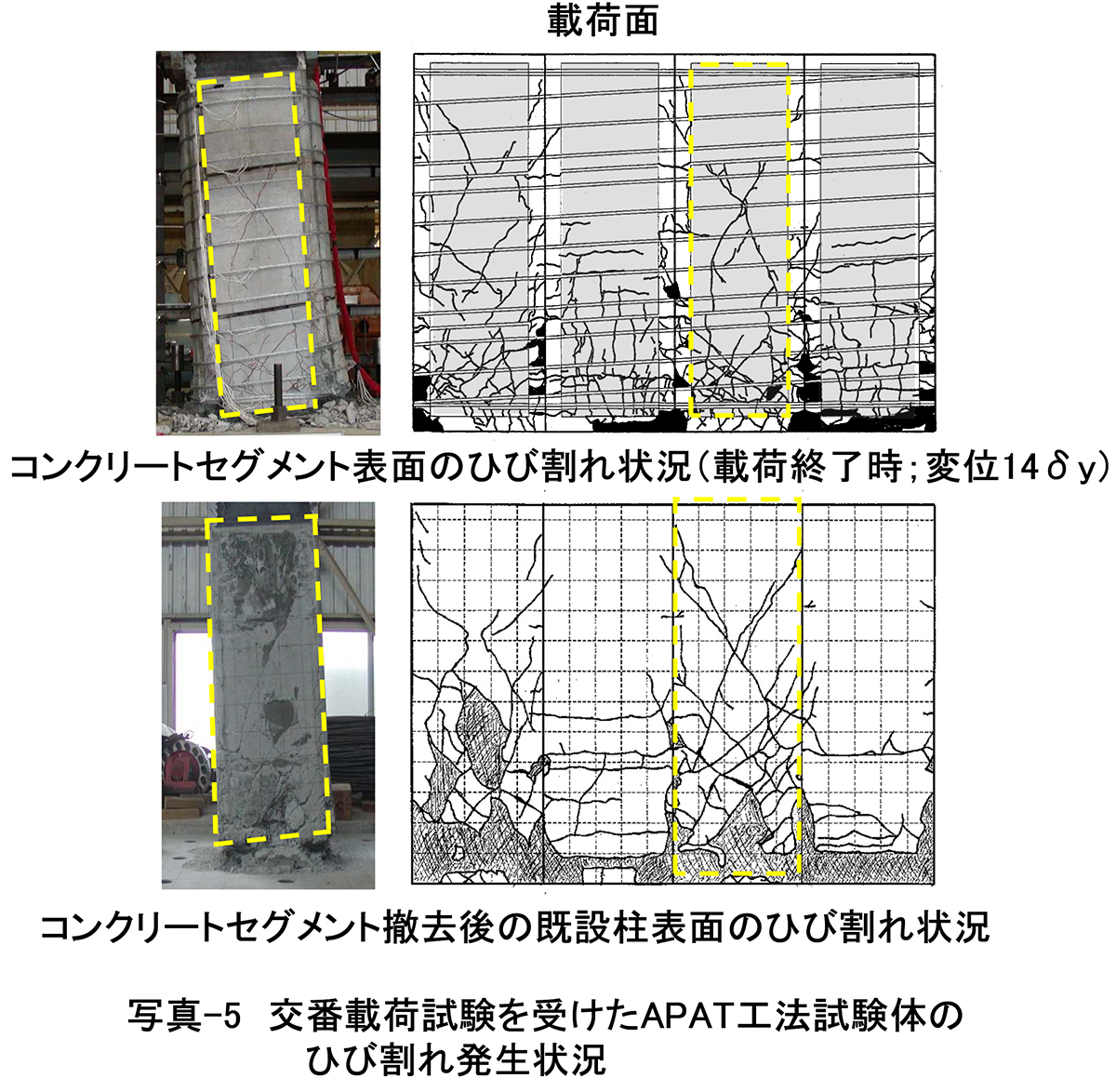

APAT工法の耐震補強効果については供試体(5/8縮小模型)を用いて正負交番載荷試験を行い、鋼板巻立て補強工法と同等程度以上の変形性能を有していることを実験的に確認している。

写真-5は、正負交番載荷試験により供試体が崩壊に至った時点のコンクリートセグメント表面に生じたひび割れ状況と、コンクリートセグメントを撤去して既設柱供試体表面に生じたひび割れ状況とを比較したもので、両者はよく一致していることが分かる。

このことから、大きな地震が発生した直後の臨時点検時には、コンクリートセグメント表面を目視点検することで、既設柱に生じている損傷状況を容易に把握できると考えられる。さらに既設柱周囲に取り付けるコンクリートセグメント相互間には1cmの隙間を設け、既設柱4隅においてはコンクリートセグメント両端部に10cmずつの空きを設けて、既設柱の鉄筋が腐食した場合には日常点検においてひび割れや錆汁を目視確認できるように工夫している。

また、耐震補強工事に係わる作業は、重機使用や現場溶接などの特殊作業を必要とせず、人力ですべて施工できることから、鋼板巻立て補強工法と比較して高架橋柱1本当たり1~2割のコスト削減ができており、JR西日本では2020(令和2)年度末までに、山陽新幹線で約5,100本、在来線で約3,400本の施工実績がある。

余談になるが、十分に除塩されていない海砂が使用された高架橋の床版に下面鋼板接着の試験施工を1986(昭和61)年度に行ったところ、2011(平成23)年度に経年25年で異音が発生するなどの変状を認めた。鋼板を撤去し床版下面のかぶりコンクリートをはつり取ったところ、床版の鉄筋腐食が促進されていた事例を写真-6に示す。これは、高塩化物イオン環境下で、鋼板接着により水を閉じ込めてしまったために鉄筋腐食を促進させたことが原因と考えられる。鋼板接着をした床版下面と鋼板巻立て補強をした柱とでは、必ずしも同様の挙動をするとは言えないかもしれないが、補強を行う際には鉄筋腐食をモニタリングできるような対策を講じておくことが重要である。

さらに余談になるが、一般的にRC構造物の耐震補強においては、基礎などの下部構造への影響を避けるために、曲げ補強を行わずに、せん断補強やじん性補強を行う場合がほとんどである。写真-5に示すような大きな塑性変形を生じた供試体から軸方向鉄筋を採取し伸び(%)を調査した。山陽新幹線は、SD30(現在のSD295)やSD35(現在のSD345)の鉄筋(JIS G 3112 鉄筋コンクリート用棒鋼)を使用して建設されており、JIS規格値の伸びは16~18%以上となっているが、大きな塑性変形を生じた鉄筋の伸びは概ね8~10%程度であった。このことから、大規模地震の影響を受けて写真-5のような塑性変形を受けた部材は、変形時にJIS規格値の伸びの半分程度を消費している可能性がある。

山陽新幹線の耐震補強を実施した構造物の残存予定供用期間が100年であることから、残存予定供用期間中に震度7クラスの大規模地震の影響を受け被災した構造物を再補強して供用し続けても、伸び余力が残っていると考えている。しかし、熊本地震では、震度7の大規模地震が続けて2回発生している。2度あることは3度ある、ということが現実になって欲しくはないし、実構造物では塑性ヒンジが発生すれば構造系が変化して、供試体の交番載荷試験が示すような挙動とは違う様相を示すことになるので、杞憂になるかもしれないが、熊本地震発生前に耐震補強した構造物の軸方向鉄筋を採取して鉄筋の伸び能力を確認しておくことは、維持管理上の重要な視点であると思っている。

(4)無筋コンクリート橋脚の地震対策

橋脚の構造形式には、レンガや石を積み上げた組積橋脚(大正末期まで)、鉄筋を用いていない無筋コンクリート橋脚(昭和30年代まで)(以下、無筋橋脚という)、鉄筋を用いた鉄筋コンクリート橋脚(以下、RC橋脚という)があり、時代とともに変遷してきている。

無筋橋脚は、RC橋脚に比べて耐震性が劣るため、現在では新設されることのない構造形式であるが、鉄道構造物においては大正から昭和初期を中心に建設され、現在も数多く供用されている。

1959(昭和34)年に国鉄構造物設計事務所から示された無筋橋脚の設計例では、関東大震災後に設計水平震度が規定され耐震設計が体系化されていたにも関わらず、「河川の流水面積を大きくするために、特に鉄筋コンクリート構造として流下を妨げる面積を少なくするほどの必要がなく、地盤、応力度上可能ならば、施工上、経済上有利な無筋コンクリート構造が最も目的に合うものと考えられる。」と記述されており、当時は耐震性が低いことはあまり問題ではなく、施工性や経済性から、無筋橋脚が引き続き建設されていたことが分かる。

その後、国鉄が土木学会に委託した「耐震構造設計に関する研究報告書」において、「無筋コンクリート造は原則として避けなければならない。」と規定され、その解説では、「耐震構造としては、無筋コンクリートは伸び変形量が少なくショックに弱いので原則としては避けるべきである。」と記述されている。これを受けて、1965(昭和40)年に国鉄構造物設計事務所から発行された土木構造物設計図集では、橋脚はすべてRC橋脚となっている。

写真-7は、新潟県中越地震での飯山線魚野川橋梁の被災事例である。地震による激しい揺れの影響を受けて、無筋橋脚の打継目部分に貫通ひび割れが発生し、この部分で橋脚躯体上部が回転挙動を行いながら横ずれしたために、下部の躯体コンクリートが剥落し、大きな残留変位が生じたと考えられる。

飯山線魚野川橋梁では最大400mm程度の残留変位が線路直角方向に生じていることから、線区耐震を進めていくうえで、耐震性の低い無筋橋脚については、被災後の運転再開の大きな妨げとならないような地震対策を事前に講じておくことが求められている。

河川や道路区域内の橋脚は、管理者から占用許可を得て設置していることから、耐震補強や附属物の設置を行う場合は、管理者に対して占用変更の手続きを行う必要がある。

鉄道事業者は、橋脚の地震対策として、省通達に基づき耐震補強や落橋防止対策などを実施してきているが、橋脚の耐震補強は、一般的にRC巻立て補強工法を用いて実施しているために橋脚断面の増加を伴う。このため、河川内の橋脚においてRC巻立て補強工法を採用しようとする場合は、河道断面積が大きく減少しないように配慮しないと、河積阻害率の点で許可が得られず実施が困難になる場合がある。

そのため、JR西日本では、無筋橋脚の新しい地震対策として、2013~2016年度において、河積阻害率に影響を与えない打継目移動制限装置(以下、移動制限装置という)の実用化に向けた技術開発を進めてきた。

その主な開発コンセプトは以下の4点である。

(ア)河道断面積に影響を与えないように、橋脚の外形は変更しない構造とする。

(イ)これまでの被災事例より、弱点個所である打継目に移動制限装置を設置する。

(ウ)移動制限装置により、地震時の変位を抑制するとともに、地震後の残留変位は、軌道整備管理値以下となるようにする。

(エ)移動制限装置には遊間を設けて、打継目でのロッキングや多少の横ずれを許容することで、基礎の応答を抑制する。

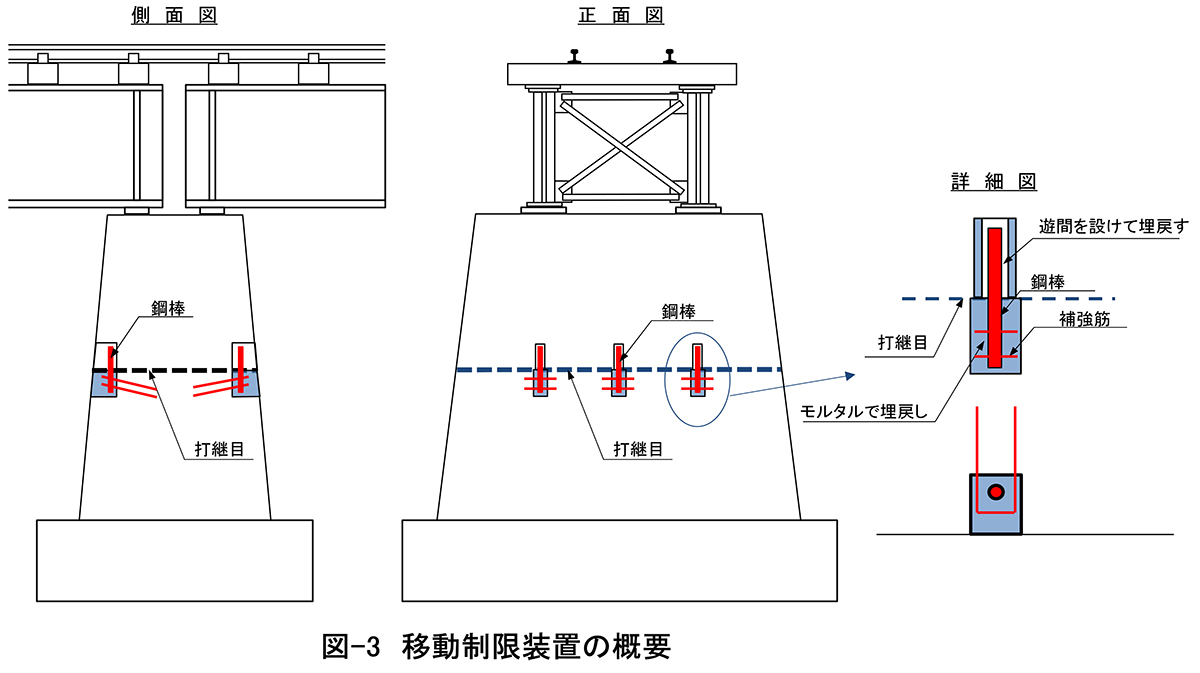

図-3に移動制限装置の概要を示す。移動制限装置の開発に当たっては、無筋橋脚の過去の被災事例を収集し分析するとともに、移動制限装置の効果を確認するための振動台実験や再現解析を行い、紀勢線田並川橋梁において2016(平成28)年度に試験施工を行った。試験施工においては、大型重機を必要としないなど、一般的なRC巻立て補強工法に比べて施工が容易で、短期間での施工が可能であることを確認した。写真-8に試験施工の状況を示す。

余談になるが、無筋橋脚は、耐震性能は劣るものの、現在もなお健全な状態で供用されている構造物がほとんどである。大規模地震発生時に打継目部においてロッキング現象が生じ大きな残留変異が生じる場合があるが、打継目部におけるロッキング現象の発生により構造系が変化し、あたかも制震構造のように挙動して下部構造に大きな影響を与えない合理的な構造形式であるという見方もできるし、無筋構造であるため鉄筋腐食などの維持管理上の問題も発生しない。

また、豪雨災害時に無筋橋脚の天端まで水位が上昇して激流に相当するような激しい流水圧を受けても、一般的な形状の無筋橋脚の打継目は流水圧に対して十分な安全率を有している。ただ、豪雨災害時に、多量の流木やゴミが流下して桁に引っ掛かり水がダムアップされると桁が受ける流水圧も橋脚が負担することになるので、橋脚が負担する流水圧は一挙に増大し、無筋橋脚は打継目部において流失してしまうことになる。

近年、豪雨災害による中山間地域の無筋橋脚の流失が契機となって、本来はシビルミニマムやナショナルミニマムの課題であるはずのローカル線問題に飛び火し、廃止議論につながっている事例がある。さらには、豪雨災害時に無筋橋脚が流失した災害事例では基礎はしっかりと残っているので、大量の流木やゴミなどが桁に引っ掛かって水がダムアップされた、いわば、森林荒廃のツケの一端ともいえる現象と考えているが、なぜか橋脚の洗堀問題につながっていることもある。もう少し無筋橋脚のよい点を評価しつつ、今後とも健全な状態で供用していくことができればと思っている。

4、おわりに

南海トラフ地震は、これまで90年~150年間隔で発生しており、2030年から2060年の間に発生する可能性が高いとも言われているが、その発生時期や規模を高い確度で予測することは困難である。その一方で、近年の観測網の充実で、震源域の異常な現象が観測されやすくなっているため、南海トラフ大規模地震の発生の可能性が相対的に高まったと評価された場合には、気象庁から臨時情報が発表されることになっており、その場合の防災対応ガイドラインが2019(平成31)年3月に内閣府から発表された。

この趣旨は、臨時情報は不確かかもしれないが、この情報を最大限に活用し通常よりも警戒レベルを高めるなどの的確な防災行動を取ることで、少しでも被害を減らすことを目指したものである。

JR西日本が進めてきた地震・津波対策や避難訓練等を通じた地域やお客様との連携は着実に進んでおり、地域住民やお客様の防災意識も高まっている一方で、兵庫県南部地震発生から26年が経過し、今後さらに世代交代が進んでいくことを考えれば、震災被害や復旧に対する社員の危機意識の風化防止や対応力の維持・向上などの課題もある。

『備えていたことしか、役には立たなかった』、『備えていただけでは、十分ではなかった』。この東日本大震災の教訓を、「備えても万全ではないかもしれないが、備えれば救える命が確実にある。」と受け止め、地震・津波対策を可能な限り前倒し実施するとともに、ソフト・ハード両面から様々な対策を講じて、地域やお客様とともに南海トラフ地震等に備えていく必要があると考えている。(次回は2022年1月16日に掲載予定です)