⑥山陽新幹線コンクリート構造物の見える耐震補強

山陽新幹線コンクリート構造物維持管理の20年を振り返って

1995(平成7)年1月17日5時46分に発生した兵庫県南部地震(M7.3、震源の深さ16km、最大震度7)により、JR西日本の鉄道は壊滅的な被害を受けた。山陽新幹線では新大阪~西明石駅間において8箇所の高架橋等が崩壊し、在来線ではJR神戸線住吉~神戸駅間において7箇所の高架橋等が崩壊した。

本連載は、山陽新幹線コンクリート構造物の維持管理の20年を振り返ることを主な内容としているが、耐震補強などの地震対策については在来線も含めたこの20年間の振り返りとなることをご了承いただきたい。

【連載】第6回では、地震対策の考え方および維持管理に配慮した地震対策の重要性等について述べることとします。

1、 地震対策の位置づけと考え方

(1)国土強靭化と鉄道強靭化

2013(平成25)年12月、いわゆる国土強靭化基本法が成立した。国土強靭化の推進に当たってのハード面での重要な課題として、社会資本の戦略的な維持管理・更新(インフラ長寿命化)と防災・減災の推進の2つが挙げられている。とりわけ、防災・減災の推進においては、激甚化する自然災害への対策と地震・津波対策の推進が大きな課題となっている。

1995(平成7)年1月に発生した兵庫県南部地震は、気象庁の震度階級に震度7が導入されてから初めて震度7が記録された地震で、激しい揺れの影響を受けて約25万棟の住家が全半壊し多くの尊い人命や財産が失われた。2011(平成23)年3月に発生した東北地方太平洋沖地震は、国内観測史上最大規模の巨大地震で、これに伴う大津波の来襲により東北地方から関東地方にかけて甚大な被害が発生し、死者と行方不明者の総数が18,000人を超えるなど、戦後最悪の自然災害となった。2016(平成28)年4月に発生した熊本地震では、気象庁の震度階級が制定されてから震度7が初めて2回観測された。また、2018(平成30)年9月に発生した北海道胆振東部地震では、北海道で初めて震度7が観測され、地震発生直後に北海道のほぼ全域が停電となるブラックアウトが発生する非常事態となったことは記憶に新しい。国を挙げて東日本大震災等からの復興に取り組む中、その一方で、首都直下地震や南海トラフ地震の近い将来の発生が確実視されるなど、地震・津波対策の着実な推進が急務となっている。

西日本旅客鉄道㈱(以下、JR西日本という)では、1995(平成7)年1月に発生した兵庫県南部地震以降の地震対策に加えて東北地方太平洋沖地震以降の地震・津波対策にも、ソフト・ハード両面から取り組んできている。これらの取り組みは、山陽新幹線のインフラ長寿命化に関する様々な実証的な取り組みや激甚化する自然災害に備えるための防災・減災の推進に関する取り組みと併せて、まさに鉄道強靭化を推進するための重要な柱をなすものである。

国土強靭化基本法では、大規模自然災害等に対する脆弱性評価を実施し、その結果に基づき優先順位を定めて強靭化を推進していくことを打ち出している。その基本方針として、(ア)大規模自然災害が発生した時でも人命の保護が最大限図られる、(イ) 国家および社会の重要な機能が致命的な障害を受けず持続可能とする、(ウ)国民の財産等の被害の最小化に資する、(エ)迅速な災害復興に資する、(オ)ソフト・ハード両面の施策を組み合わせた強靭化を推進する体制の整備を図る、(カ)自助、共助、公助が適切に組み合わされることを基本とする、(キ)人口減少、インフラ老朽化等を踏まえ財政資金の効率的使用と重点化を図る、ことなどを挙げている。

この基本方針の考え方は、鉄道をご利用されるお客様のさらなる安全確保や避難誘導および経営資源の配分などにおいて、JR西日本が進めてきた鉄道強靭化の基本的な考え方と合致していると考えている。

強靭化(Resilience)の概念は、被害を減らし機能低下を抑えるとともに復旧までの期間を短くすることにより、社会に与える影響を最小限にすることである。特に鉄道は、どこか1箇所でも脆弱箇所で機能低下が生じると、その影響が線区全体に及ぶことから、線区としての脆弱性を受容レベル以下にしないこと、言い換えれば線区としての機能を一定レベル以上に保ち続ける視点が重要である。

たとえば、大規模地震の発生により、トンネルや盛土に大きな被害がなくても、どこかの橋りょうに大きな被害が発生すれば当該線区の運行はできなくなるし、トンネルや盛土や橋りょうなどの土木構造物に被害がなくても、変電所や電化柱などの電気設備に大きな被害が発生したり、車両基地や指令所などの車両・運転関係設備に大きな被害が発生すれば、当該線区の運行はできなくなる。したがって、土木構造物や軌道やホームなどを管理する施設系統のみならず、電気系統や車両および運輸系統などを含めた鉄道運行に係るすべての部門が、線区を構成している構造物や設備やシステムごとに脆弱性評価を実施したうえで、線区全体としての脆弱性を総合評価し優先度を定めて経営資源を配分しつつ対策を実施していく視点が重要である。

この考え方をすべての部門で共有化して初めて、災害発生時における鉄道としての事業継続性が可能となることから、JR西日本では、事業継続管理(BCM:Business Continuity Management)の観点から、線区耐震や線区防災と名づけて取り組んでいる。

(2)鉄道構造物の耐震設計基準の変遷

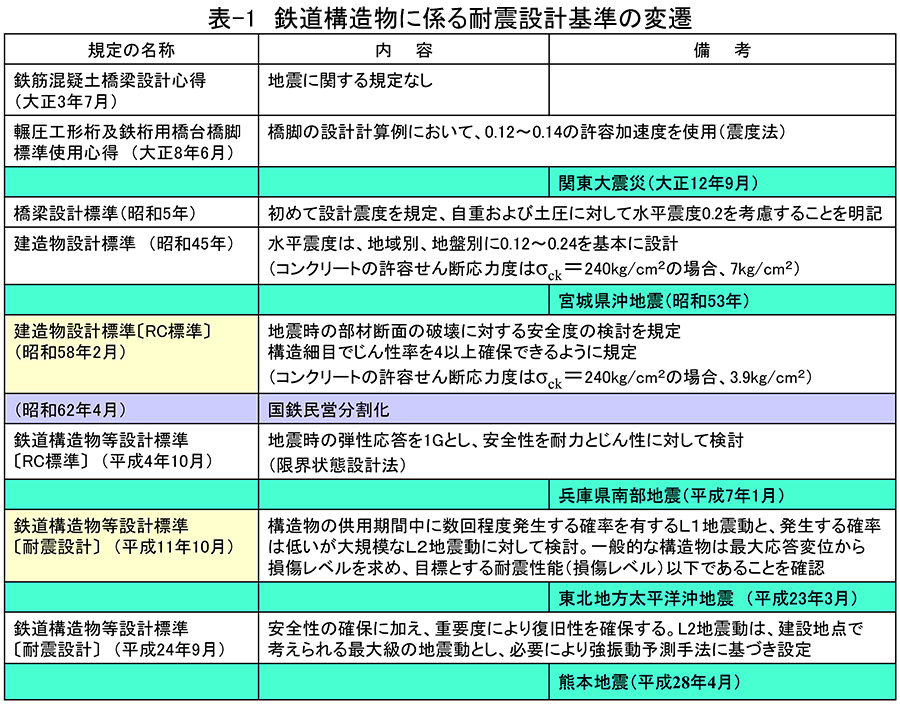

鉄道構造物に係る耐震設計基準の変遷を表-1に示す。関東大震災後の1930(昭和5)年に、当時の鉄道省において初めて構造物の設計に設計震度が規定された。当時の設計法は、自重に設計水平震度0.2を乗じた力を重心位置に作用させることを基本とした震度法であった。

日本国有鉄道(以下、国鉄という)は、1978(昭和53)年に発生した宮城県沖地震による被害を教訓に、地震の影響を受けても一定の変形性能を確保することで損壊を防ぐ考え方や部材の破壊に対する安全度の考え方を導入し、当時としては画期的な「建造物設計標準・同解説(鉄筋コンクリート構造物および無筋コンクリート構造物)」を1983(昭和58)年2月に制定した。 1987(昭和62)年4月の国鉄民営分割直後の新生JRの全営業キロ(21,266.4km)のほとんどが、宮城県沖地震発生以前(1978(昭和53)年当時の国鉄営業キロは21,306.9km)に建設されていることを勘案すると、山陽新幹線を含む現在供用中のJR各社の鉄道構造物の大半は、大規模地震に対応できるような耐震性能を考慮して設計施工されたものではないことが分かる。

その後、兵庫県南部地震、東北地方太平洋沖地震による甚大な被害を受けて、新設構造物は新しい耐震設計基準に基づき建設されるとともに、高架橋や橋脚などの既設構造物の耐震補強が鋭意推進されるなど、地震対策は大規模地震の被害や教訓とともに進展してきている。

(3)線区耐震

表-1に示した耐震設計基準の変遷から以下のことが分かる。

(ア)鉄道事業者が供用中の鉄道構造物は、鉄道院(1908(明治41)年発足)、鉄道省(1920(大正9)年発足)、国鉄(1949(昭和24)年発足)が定めた設計基準に基づいて建設されてきている。

(イ)他鉄道事業者管内で地震の影響を受けて構造物が被災した場合、自社管内にある同種構造物は、同じような地震動の影響を受ければ、マクロ的には同じような壊れ方をすると考えられる。

(ウ)全国で発生した地震による被災データや復旧データを集約すれば、被災構造物が位置する市区町村で観測された震度(震度5弱から震度7)と壊れ方(損傷レベル1から損傷レベル4)、壊れ方と復旧方法および運転再開までの復旧期間を類型化したデータベースを作成できる。

(エ)構造物の位置ごとの想定震度が分かれば、作成したデータベースを用いて、対象構造物の壊れ方や必要復旧期間などの被害想定することができる。被害想定などの脆弱性評価は、鉄道強靭化を進める場合の第一歩となるものであり、壊れ方を把握することは、お客様への影響や機能低下を最小化する観点から重要であり、おおよその復旧期間を把握することは、復旧の早期化を図る観点から重要である。

(オ)構造物ごとの被害想定を集約して、線区としての最弱点個所を抽出することで、地震リスクの把握やBCMに基づく地震対策の優先順序づけを効果的に実現できる。

(カ)想定震度については、中央防災会議防災対策推進検討会議のもとに設置された「南海トラフ巨大地震対策検討ワーキンググループ(主査:河田恵照関西大学社会安全学部教授)」の第1次報告(2012(平成24)年8月)、第2次報告(2013(平成25)年3月)があるが、これらはいわば千年に一度あるいはそれよりもっと低い頻度で発生する巨大地震の震源域を何通りも想定し、各ケースの震度や津波高さの最大値を分布図として取りまとめ被害想定したものであるので、想定外をなくすための最大震度や津波高さを設定するうえでは重要な目安となるが、近い将来に発生する南海トラフ地震を想定したものではない。

(キ)避難などのソフト対策を検討する場合は「最悪を想定する」ことが重要であることから、上述の第1次報告や第2次報告に基づくのがよいが、耐震補強などのハード対策の優先順序を検討する場合は、近い将来に発生する南海トラフ地震の想定震度分布に基づき実施するのが合理的である。

この考え方に基づき、JR西日本では、2003(平成15)年12月に中央防災会議「東南海・南海地震等に関する専門調査会(座長:土岐憲三立命館大学理工学部教授)が、近い将来の発生が確実視されている南海トラフ地震に備えるために公表した震度分布図(想定震度)などを参考に、事業継続性を確保するためのマクロ的な脆弱性評価を行い、得られた結果に基づいて、中期的な視点での線区ごとの地震リスクの把握や対策の優先順序づけを行っている。

鉄道強靭化を推進するに当たり、線区ごとに求められる事業継続性を明らかにしたうえで、各線区の事業継続性を実現できるように地震対策のメニューを定め、優先順序に基づいて計画的に推進していくこととして、施設系統、電気系統、車両系統および運輸系統を含めた鉄道全体でこの考え方を共有化し、「線区耐震」と名づけて2015(平成27)年度から取り組み始めた。

(4)郷に入っては郷に従え

鉄道が正常運行されている状態では、中央指令所からの制御で統制を行っている輸送システムであるが故に安定輸送を実現できているということができる。

しかし、大地震や大津波の影響により、同時に複数の箇所が被災するような同時多発広域災害では、中央制御方式では対処できない状態となることが容易に考えられ、各現場が即断即決で考え行動せざるを得ない事態となる。

たとえば、緊急地震速報を受信して緊急停止した列車の地点ごとの津波リスクや地域の特状に応じた避難情報を中央指令所でタイムリーに把握し乗務員に伝達することは、情報の質および量の点でも不可能と考えられる。

一方、緊急地震速報を受信した場合、乗務員は自らの判断で最悪事態を想定して安全な場所で停車し、お客様とともに速やかな避難行動をとることになる。指令所からの指示や情報を待っていては、大津波などの災害に巻き込まれてしまう可能性が高くなる。

空振りを恐れず、速やかな避難行動をとることが生死を分けることに繋がるが、お客様救済や避難誘導のために運転台を離れれば、仮に指令所から情報が伝達されていても聞こえなくなるし、お客様救済などで両手がふさがっていれば、避難アプリがインストールされたタブレットを頻繁に確認することは容易ではなく、降雨時や夜間ではさらに困難になる。

鉄道事業者自身による対策(自助)の推進は重要であるが、差し迫った状況の中で安全避難を確実に実現するには、それだけでは効果は限定的なものと考えざるを得ない。

そのような危機的状況で一番頼りになるのは、当該停止地点の市町村から絶え間なく情報提供される防災行政無線等による津波情報や避難の呼びかけの緊急放送である。市町村では、電力・通信などのインフラ施設や防災行政無線、Jアラートなどの防災施設の耐震化等、非常時の業務継続能力の維持向上を積極的に推進するとともに、広報車(移動局)、戸別受信機、屋外拡声子局(屋外スピーカー)などを通じて、住民に確実に情報が行き渡るように努力している。

しかし、住民が住んでいない地域には屋外拡声子局は設置されていないので、そのような区間で緊急停止した乗務員や車内のお客様は、現状ではこれらの緊急放送を聞きながら迅速かつ安全に避難することはできない。

お客様救済最優先のために、鉄道事業者が鉄道沿線の市町村に対して設置費用を負担して、緊急放送を聞くことができない線路沿線に屋外拡声子局を増設してもらうことができれば、当該地域の市街地に居住している住民と同じ情報に基づいて迅速かつ安全に避難できることとなり、確実に被害の拡大を防ぐことに繋がる。また、鉄道と並行して海岸沿いを走っている道路の利用者にも、結果的に緊急放送等が聞こえることになれば、地域の安全避難にも大きく貢献できることになる。

お客様が乗務員と一緒に指定避難場所(以下、避難所という)に無事に避難できた後は、市町村が開設した避難所で、地域住民とともに暫く避難生活を送ることになる。

鉄道事業者には、自助努力に加えて、『郷に入っては郷に従え』を基本に地域との連携(共助)を一層強化してお客様の救済や避難を実現できるように対策することや、さらなる鉄道強靭化を通じて地域共生企業としての責務を果たしていくことが求められていると考えている。