2.技術論

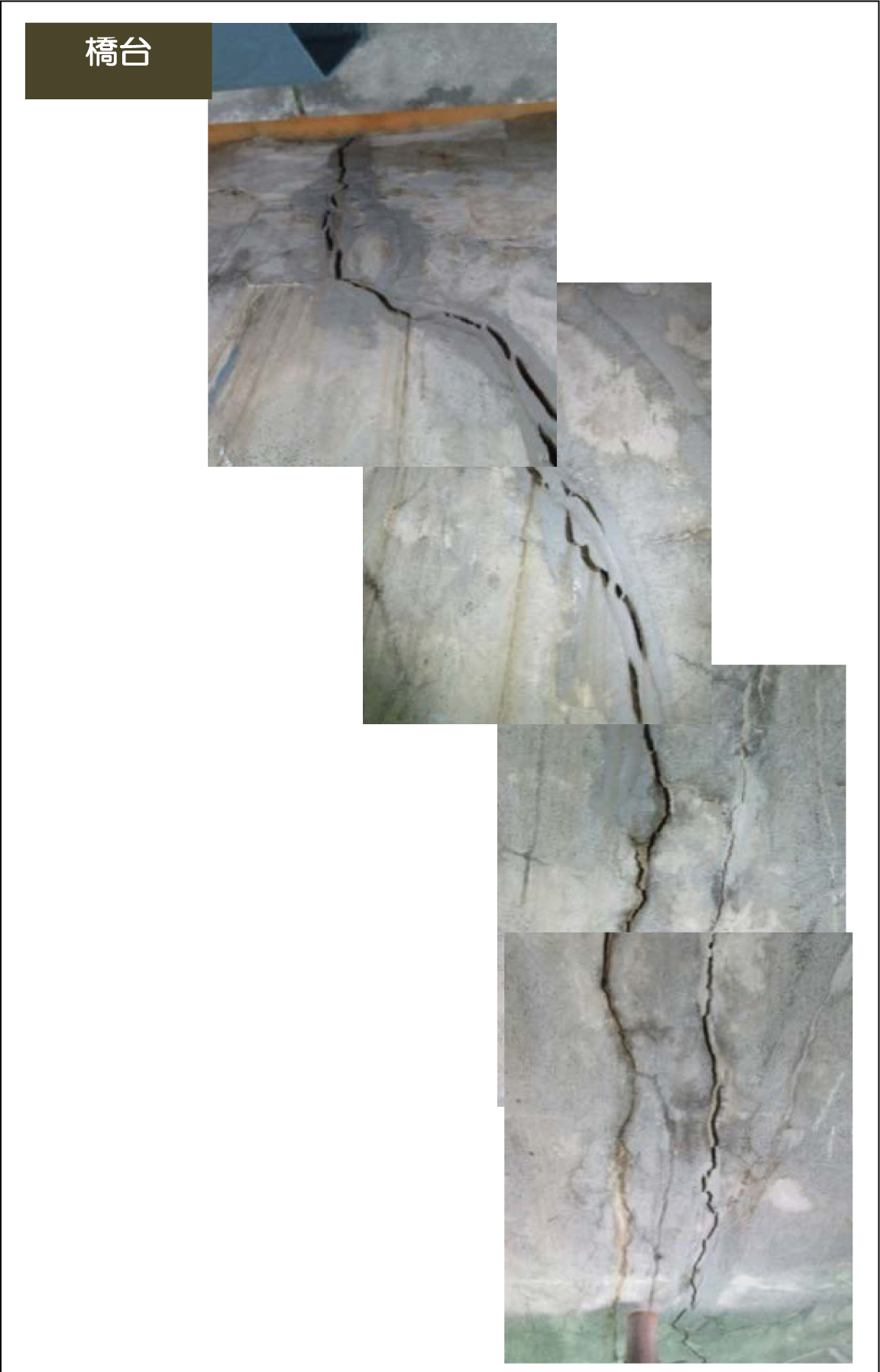

今回の高木さんのコーナの話で、最後に「我々技術者は、設計基準や規定に書かれていることや条件を守ることにのみ注視し、技術者の本質である想像力を失いつつあるのではないだろうか。性能設計が必要との話はよく聞くが、性能を満たす設計を自ら行える技術者、外観でなく、本質で勝負できる技術者は本当に何人いるのであろうか。幅広い知識をコツコツ学び、幅広い知識を基に想像力を働かせ、それを実務に生かしてこそ真の技術者ではないのか。今回紹介した可哀そうな道路橋を設計した技術者、同様な設計や施工を行い、事実を隠している技術者には猛省を促したい。可哀そうなのは、当の道路橋である。」とあった。まったくそのとおりである。

私も実際に、若かりし時に失敗もした。失敗をして学んだ。そんな中で、デザインばかりにこだわり、後のメンテナンスを考えないもの、各部材の持つ意味がわかっていないと思われるものもある。しかし、ひどいのは、守るべき基準や規定を守っていないものである。4月に会検時に見直したものの中にも質問をすると、「ソフトでやりました。」と言う。ソフトとは何だ? 市販のものである。中身を理解しているわけではないのである。我々が若かりしころは、ソフトも自分たちで開発していた。だから、中身がわかるし、バグ等の対処も自分たちでした。結果に疑問に思える部分があると、手計算で追ってみた。維持管理の中で「復元設計」ということをよく言われる。このほとんどが、市販の設計用のソフトで、荷重条件などを変えて、流し直しているだけ? これで、恥ずかしくなく「復元設計しました」と言う。私には疑問なのだが? それで解決できていれば良いが。

私は、これまでの人生で結構、長い時間を「標準化」や「標準設計」に費やしてきた。これが、将来必ず生きてくると確信があったからである。しかし、有る時点で建設コンサルタンツ協会に否定された。理由は、「設計が画一化する」「デザインが表現しにくい」というものだった。たしかに、話題に上るような重要なランドマーク的な橋は、一つ一つ丁寧にデザインしたらよい。しかし、大多数は標準化したもので構造美・機能美を追求すればよい。そして、標準化した構造物は維持管理性にも優れ、そのためのロボット化やさまざまな機器の開発も有利になったはずである。そもそも、皆さんは「標準設計」を何処まで理解されているか? 造る目的や思想、どのように作られているか? をどこまでご存知なのだろうか? そもそもは、技術力の低いコンサルや発注者の「道しるべ」であり、道路橋示方書を補完するものであった。市販ソフトなども、標準設計を参考に作成されている。

「標準設計は使い物にならん。」と言う言葉を良く聞いた。それはそうである、標準設計はある程度条件を縛っているのでそのまま使うのは困難である。また、余分な要求をされても掲載されていない。作成するコストや手間が大きくなる。おそらくであるが、標準設計をうまく使いこなせなかった設計者は、市販の設計用のソフトや解析用のソフトも使いこなせないであろう。あくまで、道具であり、使いこなすものである。良く昔から「馬鹿とはさみは使いよう」と言うが「標準設計とソフトは使いよう」なのであったのだ。

我々は維持管理の時代に突入した今、有効な武器を失ってしまっているのだ。人災である。先の読めない方々が良くやることである。まさに、創造力が無いのである。標準化は、システム化する上でも、合理的な設計をしていく上でも非常に重要なステップなのである。たとえば、巨大吊橋を設計していく上でも、部材ごとに標準化、最適化が必要である。今後、維持管理において自動化やロボット化を行う時にも、必ず踏まなければならない手順なのである。おそらく、目先しか見えない者は、現状しか見えない。技術者としては本来の大義を忘れてしまっているとしかいえない。まあ、いずれにしても、過去の方々はどうでも良い。私の今の目標は、「持続可能な都市 富山」を構築することであり、そのための、あらたな「しくみ」を考えているところである。

そこで、重要なのが役所の技術職員を何処まで高められるか?であり、感覚的に正しいか間違いかが、かぎ分けられるようにしたい。なるべく、多くの職員に「考える職員」になってほしい。しかし、個人差がある。受け入れられる人間と、受け入れられない人間が居るのは、どうしょうも無いと思っている。それは、自分の価値観の問題、生き様なので、他人としてはなんともしがたい。最近の私は、昔のように、内にも外にも、あまり強引にはやらないように極力努力して我慢している。非常に辛いが、仕方が無い。最近は、官にも民にも士(サムライ)が居なくなってしまった。数少ない、サムライとやっていくしかないのである。

職員も民間の方々も双方に言えるのは、自分への過信と挑戦心の無さである。どちらも、指示待ちが多い。これでは、先には進めない。特に民間の古い体質の会社ほど、口を開けて待っていれば、仕事が来ると思っている。さらに経歴と実績はごまかせない。「できます。」といわれても、打合わせをすれば直にわかってしまう。有る会社が、「わが社はよい社員も居ますので、仕事をください。」と言ってきたので「じゃあその社員と、5分間でよいから話させてくれ。」と言ったことがある。5分でわかるのだ。しかし、これはまだよいほうで、如何にもわかったふりをしているが、平気で嘘を言っている。「あんた、実際にやったこと無いし、わかってないね。」と言ったこともある。職員側の、「わかったふり」も非常に危険なのだが、感じる職員とそうでない者のも居るので、ここではあえて言わない。ただ、昔のやり方でやっていればよいというのだけは、止めていただきたい。これは、上司の方にも申し上げる。(次回は9月16日に掲載予定です)

【関連記事】

植野芳彦氏「民間と行政、その間から見えるもの」シリーズ

⑧土木研究所との協定の狙い……「後」を見据えて

⑦「考える職員」を増やす

⑥役所側から考えてみる

⑤橋梁保全対策室を新設

④診断・補修について

③点検について

②自治体自体の長寿命化を図るために

①魅力ある提案が欲しい