⑤山陽新幹線コンクリート構造物の維持管理と技術開発 ~鋼材腐食を抑制する~

山陽新幹線コンクリート構造物維持管理の20年を振り返って

3、犠牲陽極材埋設方式の電気防食技術の性能確認

電気防食工法は、コンクリート中にある鋼材の腐食が電気化学的反応によって進行することに着目し、鋼材に直流電流を継続的に流して鋼材電位を制御し、鋼材腐食反応を電気化学的に制御する工法で、外部から電流を供給する外部電源方式と、コンクリートの表面付近に設置する金属(亜鉛やアルミニウムなど)とコンクリート内部の鋼材との電位差(イオン化傾向の差)によって電流が供給される流電陽極方式に大別される。

JR西日本では、1992年に、海岸付近で供用中の在来線橋梁において、鉄道構造物では初めて外部電源方式による電気防食工法を試験施工している。これは、海中部に位置するコンクリート構造物に比べて大気中に位置するコンクリート構造物の比抵抗が高いことから、適用電圧や電流を調整できる外部電源方式が適しているとの判断からであった。

山陽新幹線高架橋等においては、補修工法選定フローに基づき、中性化が進行し塩化物イオン量が多い構造物で外部電源方式による電気防食工法の試験施工を行い、試験施工後の追跡調査の結果、施工後15年以上にわたり防食効果が発揮できていることを確認している。しかし、外部電源方式では、電源設備や通電に必要なケーブル類等の付帯設備が必要であること、これらの諸設備の維持管理や定期的な通電調整を必要とすること、また電源に不具合が生じ供用中に通電が停止しても次回設備点検まで気づかない可能性が考えられるなど、防食効果を維持するための維持管理上の課題も多くあった。

これに対して、流電陽極方式では、陽極材の犠牲陽極作用によってコンクリート中の鋼材を防食するため、電源設備を必要とせず通電調整が不要であるなどの維持管理面での利点が挙げられる。しかし、犠牲陽極材から供給される電流が気温の変化で変動すること、犠牲陽極材が耐用限界となると補修効果が継続できなくなることなどの課題に対して、犠牲陽極材の適用性や耐久性評価基準が明確ではなかった。

前述したように、2001年4月にJR西日本が制定した「コンクリート構造物補修の手引き」では、部分断面修復を行う場合は予防維持管理の観点から、浮きや叩き落し箇所の変状範囲に留まらず、鉄筋の腐食状態が点錆程度となるまではつり範囲を拡大して、叩き落し箇所と一体的に断面修復する仕様としている。この場合、コンクリートの叩き落し範囲と比較して、はつり面積が4~5倍に拡大していた。この補修仕様では、叩き落し箇所外縁部の鉄筋の腐食抑制効果は著しいと認められる一方で、はつり作業にかかる労力や補修費用が大きく増加する等の課題があった。

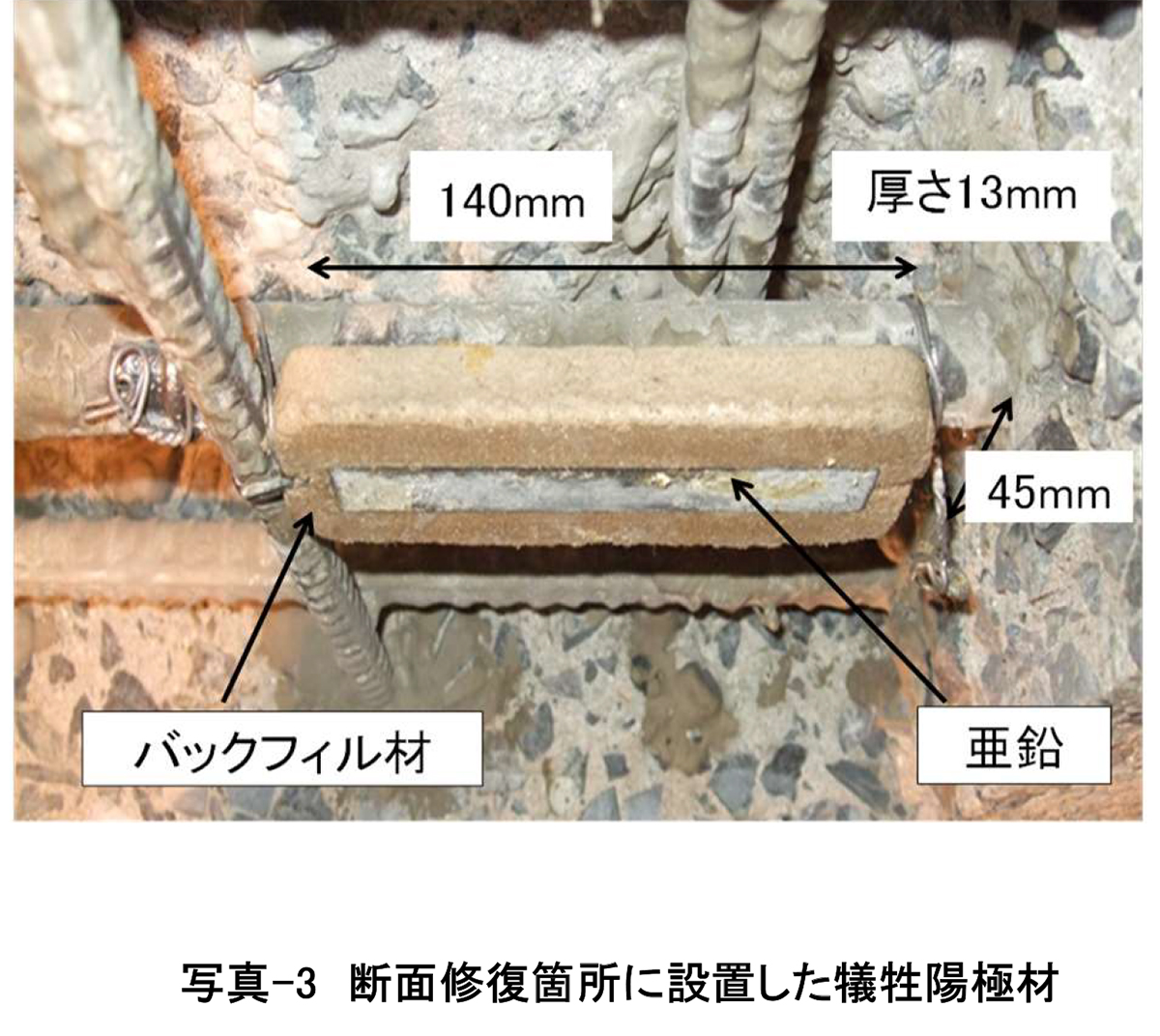

土木学会コンクリートライブラリー157「電気化学的防食工法指針」(2020年9月)においては、犠牲陽極材を埋設する方式の電気防食技術を活用した補修工法は、電気防食工法としては位置付けられている工法ではないが、JR西日本では、写真-3に示すように、犠牲陽極材(鉄筋よりもイオン化傾向が大きい亜鉛塊)を鉄筋に取り付けて断面修復部に埋め込むことにより、断面修復部周辺の鉄筋を陰極(カソード)側に変化させることで腐食反応を抑制させる流電陽極方式を原理とする補修工法を2010年度から試行し、鉄筋の腐食抑制効果や抑制範囲などについて検討を行ってきた。その結果、断面修復と一体的に施工した犠牲陽極材の腐食抑制効果等を確認できたことから、2016年度以降、部分断面修復工法においては、犠牲陽極材を埋設してはつり範囲を拡大しない方法も適用している。

土木学会コンクリートライブラリー157「電気化学的防食工法指針」(2020年9月)においては、犠牲陽極材を埋設する方式の電気防食技術を活用した補修工法は、電気防食工法としては位置付けられている工法ではないが、JR西日本では、写真-3に示すように、犠牲陽極材(鉄筋よりもイオン化傾向が大きい亜鉛塊)を鉄筋に取り付けて断面修復部に埋め込むことにより、断面修復部周辺の鉄筋を陰極(カソード)側に変化させることで腐食反応を抑制させる流電陽極方式を原理とする補修工法を2010年度から試行し、鉄筋の腐食抑制効果や抑制範囲などについて検討を行ってきた。その結果、断面修復と一体的に施工した犠牲陽極材の腐食抑制効果等を確認できたことから、2016年度以降、部分断面修復工法においては、犠牲陽極材を埋設してはつり範囲を拡大しない方法も適用している。

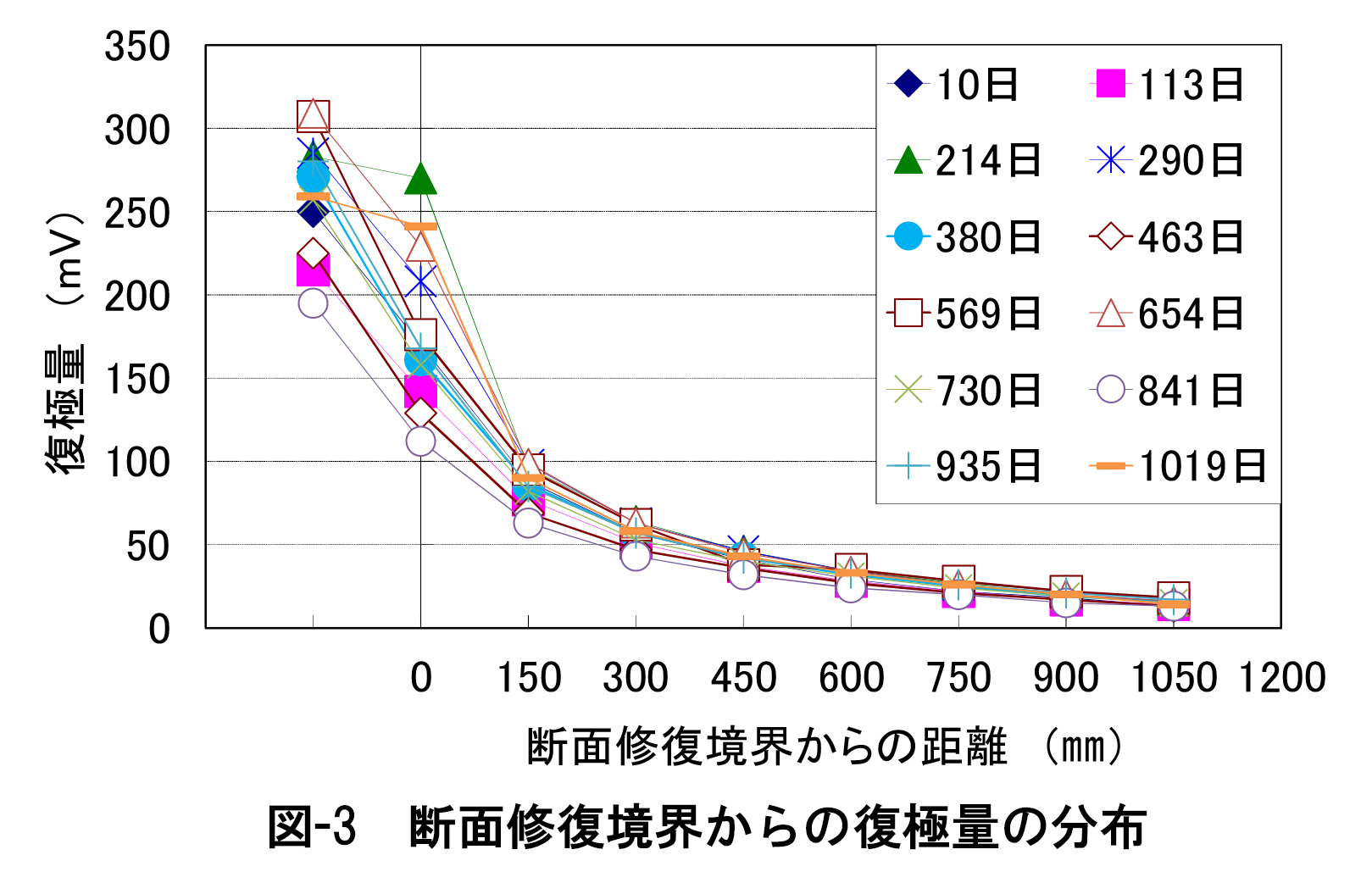

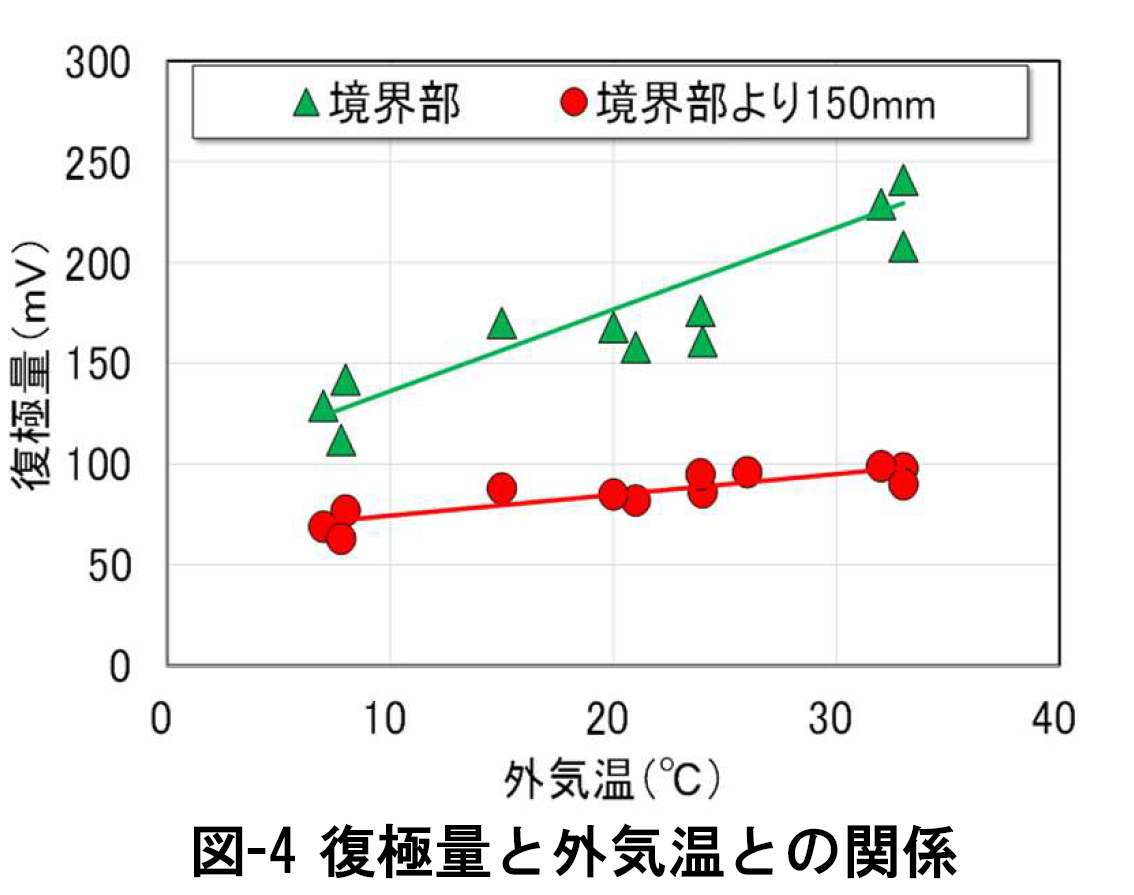

実高架橋の断面修復箇所において、犠牲陽極材の防食効果が継続していることを確認するために、復極量(犠牲陽極材と絶縁した直後の鉄筋の電位と24時間後に計測した鉄筋の電位との差)を約2.7年間にわたって概ね3か月ごとに測定した結果を図-3に示す。図-3から、断面修復箇所の境界部から30~150mmの位置で100mV程度の復極量が確認できる。また、断面修復部境界および境界から150mm離れた位置の復極量と外気温との関係を図-4に示す。図-4から外気温が高くなると復極量が大きくなる傾向が認められ、季節変動による増減は認められるものの長期的に安定した防食効果が得られていることが確認できる。

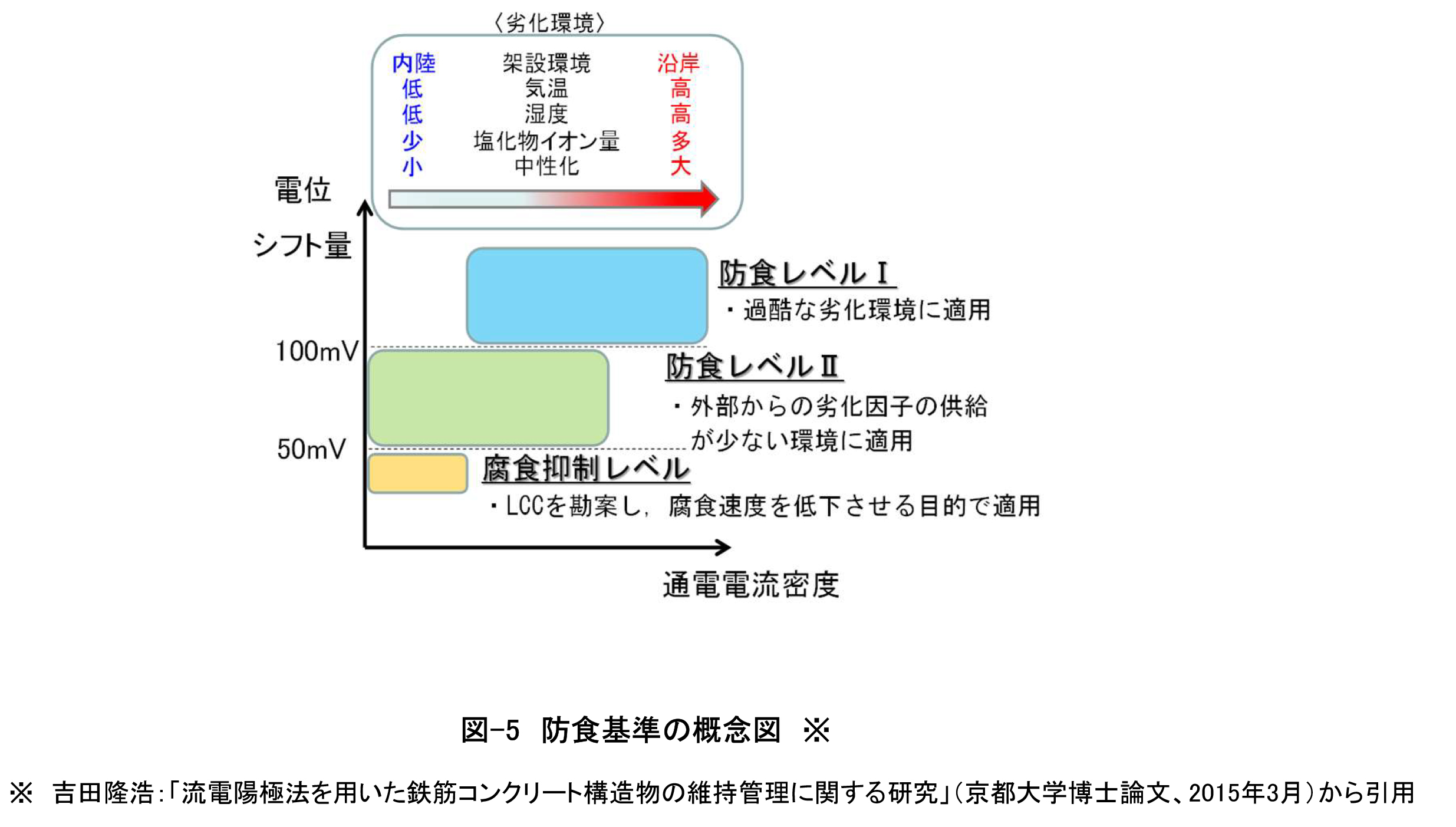

一般的に、RC構造物における電気防食基準では、海水中の構造物等を除いて復極量100mVが防食効果を示す基準値として用いられており、これは鉄筋の腐食速度を1/10程度に抑制する場合の基準であるとされている。山陽新幹線コンクリート構造物のように、架設環境が内陸部で鉄筋の腐食速度が比較的高くない環境条件の場合には、100mV未満の復極量であっても腐食抑制効果は得られとする研究事例もあり、図-5に示すような防食レベルに応じた通電電流密度と復極量(電位シフト量)の関係が概念図として提案されている。JR西日本では、断面修復と一体的に施工できる犠牲陽極材埋設方式の電気防食技術を活用した補修工法の技術開発に取り組んできた結果、構造物が位置する環境条件や腐食状態によっては50mVの復極量で鉄筋腐食は抑制できることを確認している。

また、犠牲陽極材の耐久性を評価する際に一般的に用いられている有効質量50%で計算すると犠牲陽極材の寿命は約28年と試算できるが、山陽新幹線A高架橋で犠牲陽極材を用いて補修した試験施工箇所のうち、経年10年後に浮きが発生した箇所から犠牲陽極材を取り出し、亜鉛の酸化反応が生じた深さから求めた有効質量(約29%)を用いて寿命を試算した結果では、犠牲陽極材の寿命は約13.5年となった。ただ、A高架橋の当該箇所は、当時断面修復箇所の鉄筋ケレンを省略した試験施工箇所であったことから、防食効果を十分に発揮できなくなったものと推定される。今後、埋設方式の犠牲陽極材については、バックフィル材の検討など陽極システムの改善がさらに進められ犠牲陽極材の耐久性向上が図られることで、さらなる適用拡大に繋がることが期待される。

以上、【連載】第5回では鉄筋腐食を抑制する技術開発の取り組みとして、再アルカリ化工法と犠牲陽極材埋設方式の電気防食技術を活用した補修工法について述べた。いずれの工法も適用できるコンクリート構造物に一定の制約はあるものの、省力化施工ができることから、今後その採用事例は増えていくものと考えている。

【連載】第6回以降では、維持管理に配慮した見える耐震補強と在来線無筋橋脚の耐震補強、PC桁の維持管理の取り組みなどについて、順を追って報告する予定である(次回は、12月中旬に掲載予定です)。

(※2021年11月17日21時49分修正 写真-2について違う写真を掲載していました。筆者の松田様、また、読者の皆様に深くお詫び申し上げます。また、正しい写真を掲載いたします)