凍害予測を行うには環境条件の変遷の考慮が大切

また、凍害の予測にあたっては、環境条件の変遷を考慮する必要があります。一例として、凍結防止剤の散布量が挙げられます。スパイクタイヤによる粉じん公害の防止を目的とした「スパイクタイヤ粉じんの発生の防止に関する法律」が1990年6月27日に施行され、1991 年4月1日にスパイクタイヤの使用が完全に規制されて以降、散布量は増加に転じています[10]。すなわち、1991年より前に建設された構造物は、1991年を境に環境条件が大きく変化していることになります。

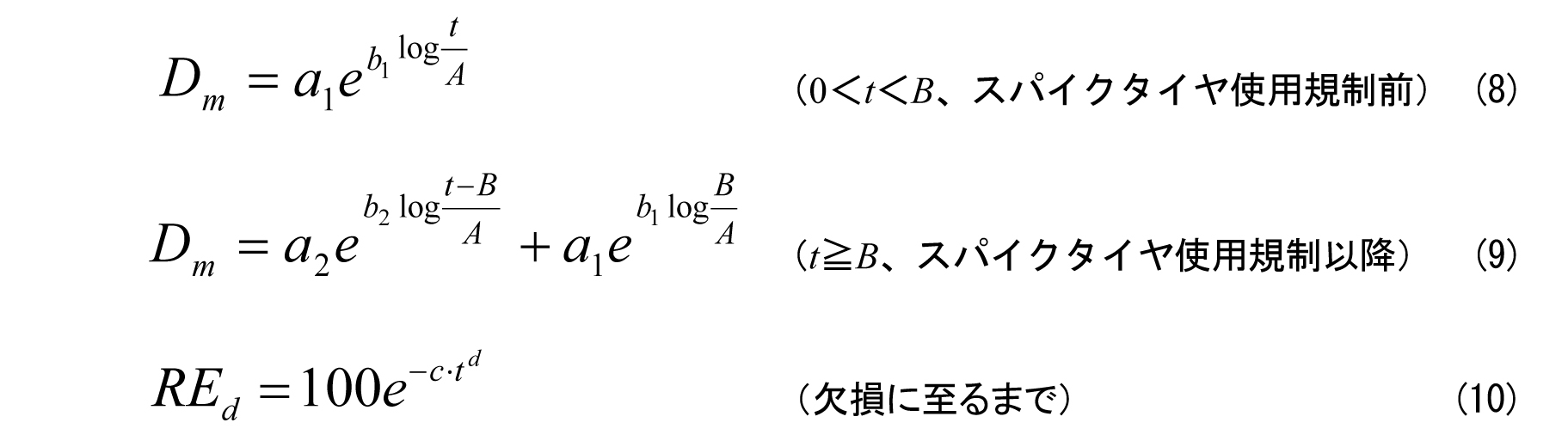

本指針では、1991年よりも前に建設された道路橋については、下記の式により予測を行うこととしています[11]。特にスケーリングは凍結防止剤の影響を大きく受けますので、予測の際は留意が必要です。

図-6 環境の変遷(凍結防止剤の散布環境)を考慮した凍害の予測の概念

ここに、Bは供用後、スパイクタイヤの使用が規制される(凍結防止剤の散布量が増加に転じる)までの期間(年)、a1、b1、a2、b2、c、dは係数です。

なお、スパイクタイヤ使用規制前のデータがない場合はa1、b1ともに0と仮定し、凍害の予測を安全側に行うこととしています。

道内28橋の凍害調査結果

実測値を見比べるだけでは補修の適切な優先順位付けはできない

最後に、凍害の予測式の活用の一例[12]および今後の展望についてお話します。

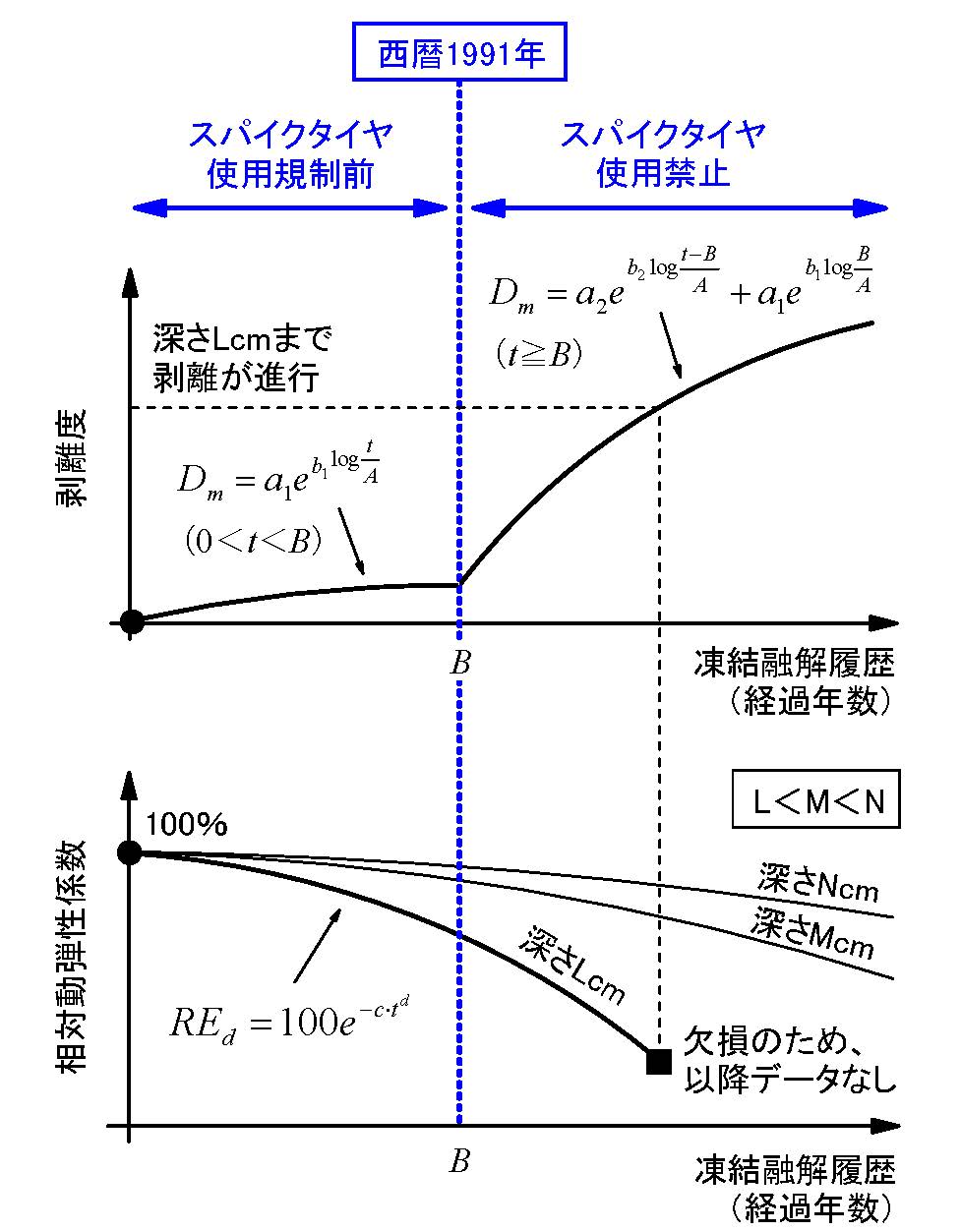

表-4は、2012~2014年に北海道内の28橋の道路橋の橋台で行った凍害調査の結果です(本稿では、鉄筋位置の相対動弾性係数のみ表示)。なお、超音波伝播速度の測定には東横エルメス製のエルソニックを使用しています。

凍害による被害を受け、補修を必要とする道路橋は多く存在しています。しかし、予算は限られていますので、全ての橋を一気に補修することはできません。維持管理を効率的に行うには、補修の順番を適切に決定、すなわち補修の優先順位付けを合理的に行う必要があります。凍害の予測式がない場合は表-4に示す実測値をただ見ることしかできません。この表をみる限りでは、No.1とNo.24の相対動弾性係数が比較的小さい値となっていますが、それぞれの橋は配合も環境条件も経過年数も異なりますので、実測値をただ見比べるだけでは補修の優先順位付けを適切に行うことができません。

表-4 2012~2014年に行った凍害調査の結果

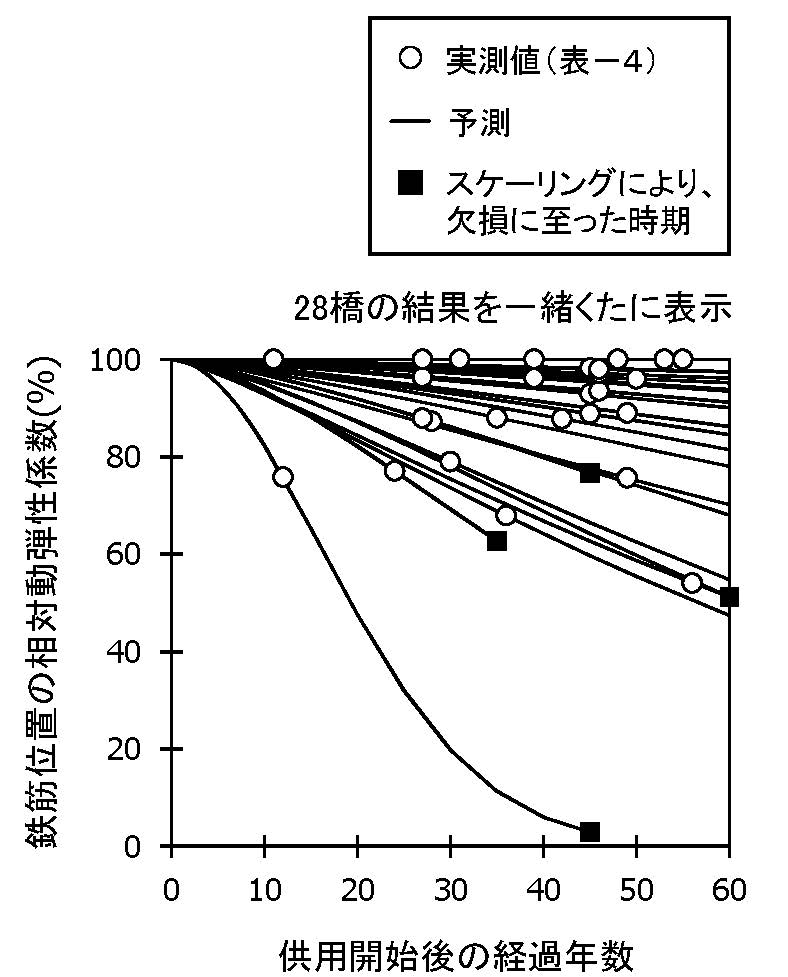

本稿で説明した凍害の予測式を使うと、図-7に示すグラフを得ることができます。剥離度のグラフは掲載を割愛しますが、スケーリングによって欠損に至る時期もあわせて把握することができます。なお、予測式(式(8)~(10))の係数はa1とb1がともに0、a2は0.3~17.6、b2はおよそ2、cは0.001~0.004、dはおよそ1.25です。Aは、凍結防止剤の散布量が増加に転じて約20年経過していることをふまえ、その1/2の10としています。

図-7 相対動弾性係数の予測の結果(28橋の結果をまとめて掲載)

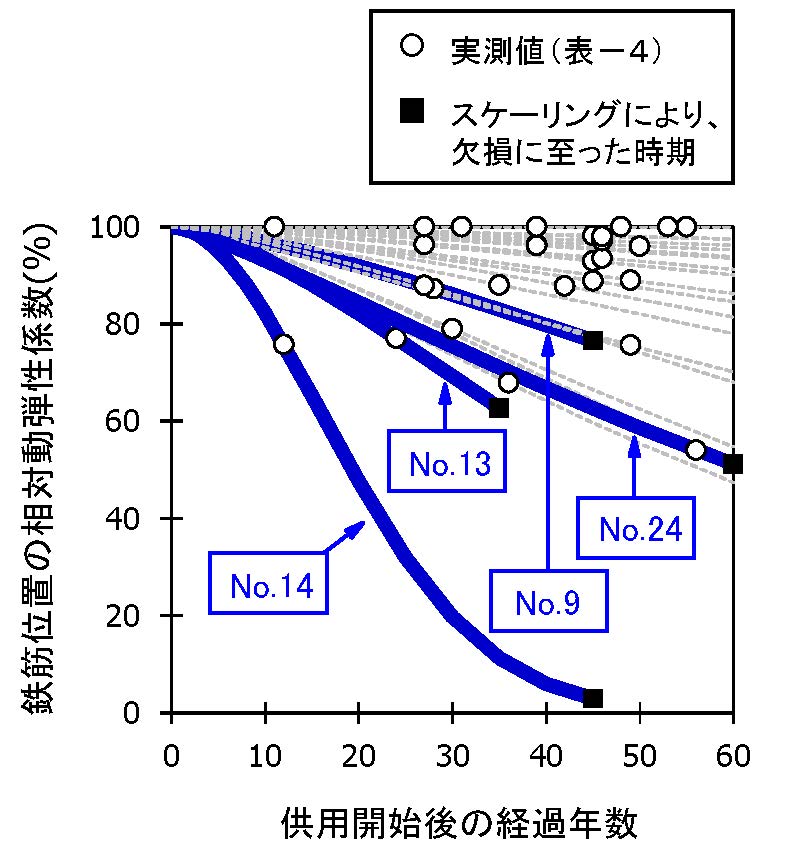

図-7をもとに、鉄筋保護の観点から凍害補修の優先順位付けを試みます(ただし、発生している劣化は凍害のみと仮定)。

まず、スケーリングによってコンクリートの断面(かぶり)が供用の途中で大きく欠損することが懸念される橋から優先的に対策を講じる必要があります。すなわち、図-8に示すように、補修の優先順位が最も高い道路橋は、No.9、13、14、24となります。

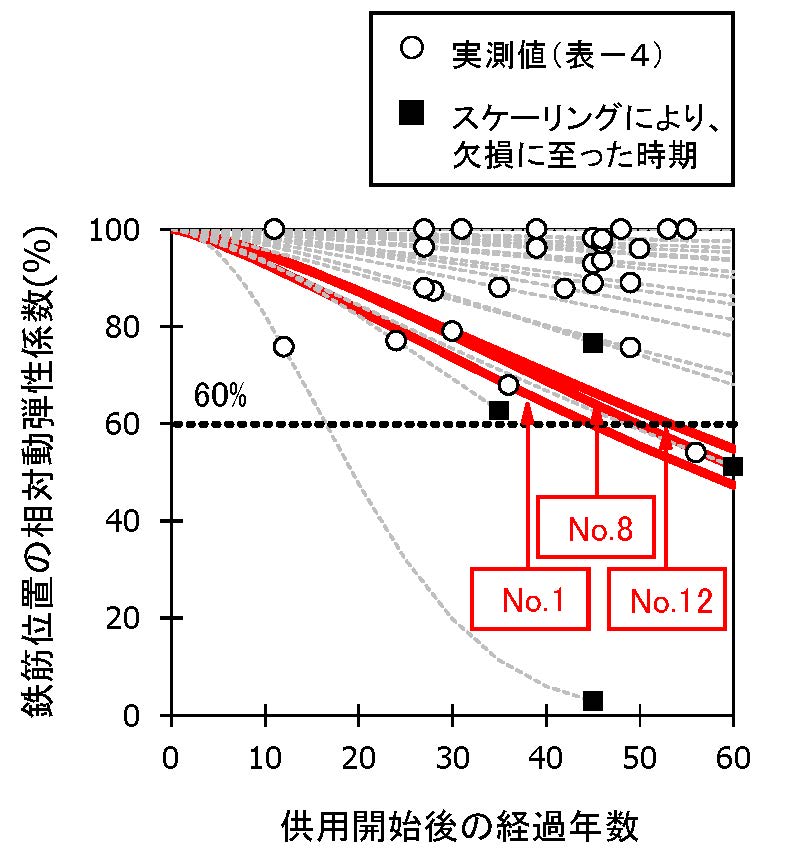

次に、スケーリングによる断面欠損はさほど心配ないものの、年数の経過に伴い、相対動弾性係数の低下が特に懸念される道路橋を補修の対象に選定することが望ましいと言えます。橋台のように部材の断面厚が大きい場合、相対動弾性係数の許容限界として60%が適用されます[13]。これを基準とすると、図-9に示すように、No.1、8、12を選定することが適当と言えます。

現時点でNo.1、24の相対動弾性係数が比較的小さいことを前述しましたが、凍害の予測式より、No.8、9、12、13、14についても補修の優先順位が高いことを定量的に把握することができるため、より合理的な維持管理計画を策定することが可能となります。

図-8 補修の優先順位が最も高い道路橋の選定(左図)/図-9 補修の優先順位が図-8の次に高い道路橋の選定(右図)

凍害の予測式の活用の一例として、凍害補修の優先順位付けの事例を紹介しましたが、他にも、凍害の予測式を用いることで解決できる課題は多くあります。

例えば、下記の3つがあげられます。

■室内実験における凍結融解サイクルと実環境における供用年数との関係の明確化

これは、よくある質問の一つです。広く行われるJIS A 1148(急速凍結融解試験)は、材料や配合が異なる数種類のコンクリートの凍結融解抵抗性を相互比較するための試験です。実際の環境条件を再現したものではありませんので、現場での耐用年数は評価できません。中には、JIS A 1148はコンクリートの含水状態や温度勾配などの諸条件が実環境に対して厳しい、という意見もあります[14]。

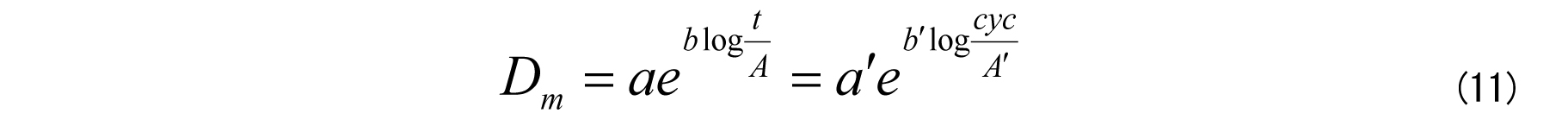

例えば、評価の指標がスケーリングで、同じ材料・配合のコンクリートを実環境に曝した際の凍害の予測式と、室内実験で得られる凍害の予測式が下記の関係にあるとします。

ここに、cycは室内実験における凍結融解サイクル、a’、b’、A’は室内実験の諸条件によって定まる係数です。

それぞれの係数が定まると、式(11)の変数は供用年数tと凍結融解サイクルcycの2つだけとなりますので、室内実験における凍結融解サイクルと実環境における供用年数の関係を示す形となります。すなわち、室内実験の結果から合理的な耐凍害性能の評価を定量的に行うことができるようになります(ただし、対象は一般的なコンクリート)。

■実際の環境に見合った適切な耐久性設計の実現

例えば、塩害に対する耐久性設計では、Fickの拡散方程式による予測が行われます。ご承知のように、この式を構成する係数の一つに表面塩化物イオン量があります。表面塩化物イオン量は、地域や海岸線からの距離によって決定されます[15]。このため、使用環境に見合った設計を適切に行うことができます。

凍害に関しては地域を問わず、JIS A 1148に基づいて一律的に材料の適性の合否が判定されます。このため、地域によっては配合条件や使用材料が過大に安全側に設計されることもあります。前述の表面塩化物イオン量のように、凍害の予測式を構成する各係数も地域条件(最低温度、凍結防止剤の散布量・回数、など)に基づいて決定できれば、凍害に関しても使用環境に見合った適切な設計を行うことが可能となります。

一例としては、設計段階において凍害の進行が大きい予測が示された場合、対策工として提案したシラン系表面含浸材の塗布回数を当初の1回のみではなく、数年おきに繰り返し行う[16]ことが望ましい、といった提案も明確な根拠(予測の結果)のもとで適切に行うことができるようになります。