70周年 第2の創業を必死のコミュニケーションで支える

SUGIKO 足場の安全性をハードだけでなくソフトでも支援

株式会社杉孝

代表取締役

杉山 信夫 氏

VRやMRを用いた安全コンサルティングを実施

足場BIMモデリングサービスや施工BIM支援サービスも積極展開

――私が御社を初めて取材したのは、まだ新東名が第二東名と言われていた時の静岡県の現場でした。当時から足場安全のコンサルティングも力を入れていたように思いますが、同分野についても教えてください

杉山 足場すなわちハードをいくら良くしても、扱う側の職人さんが組み立て方などの運用面を正しく理解していなければ事故は生じます。そのため、当社の製品を扱う方に対して足場に関する安全講習を行い、ソフト面でお客様の安全を支援したいという考えから足場安全コンサルティング事業を始めました。

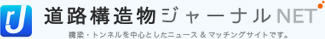

――当初は実際の足場から人型の人形を落とすなどのある意味リアルな手法でしたが、最近取材したアーチ橋の現場ではVRを用いた安全コンサルティングに進化していました

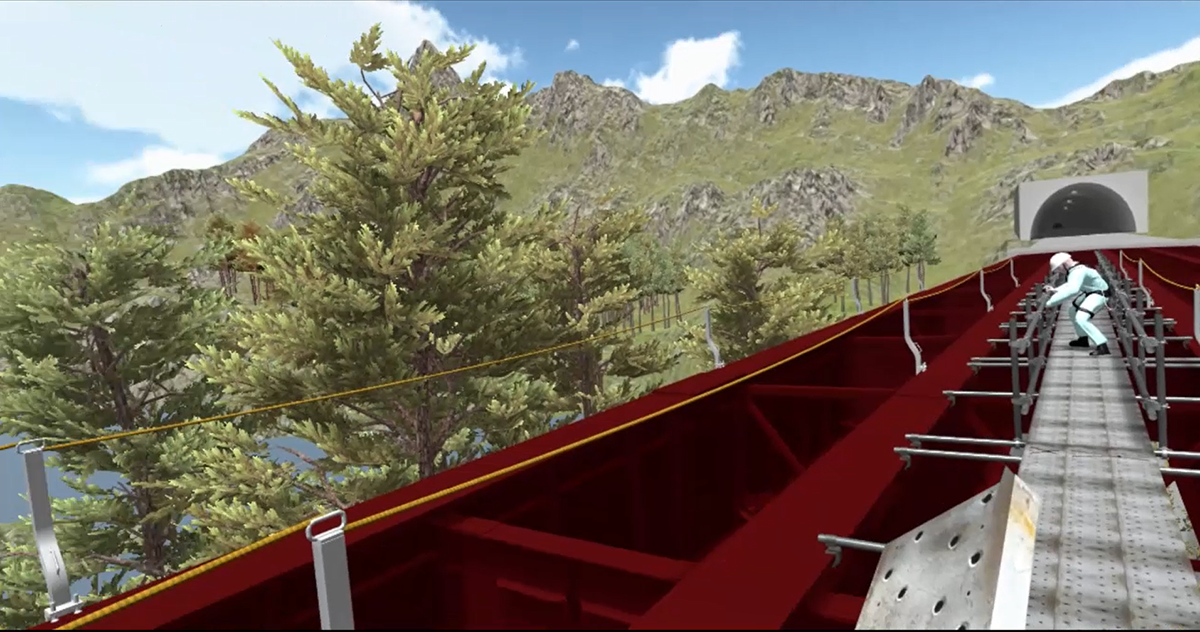

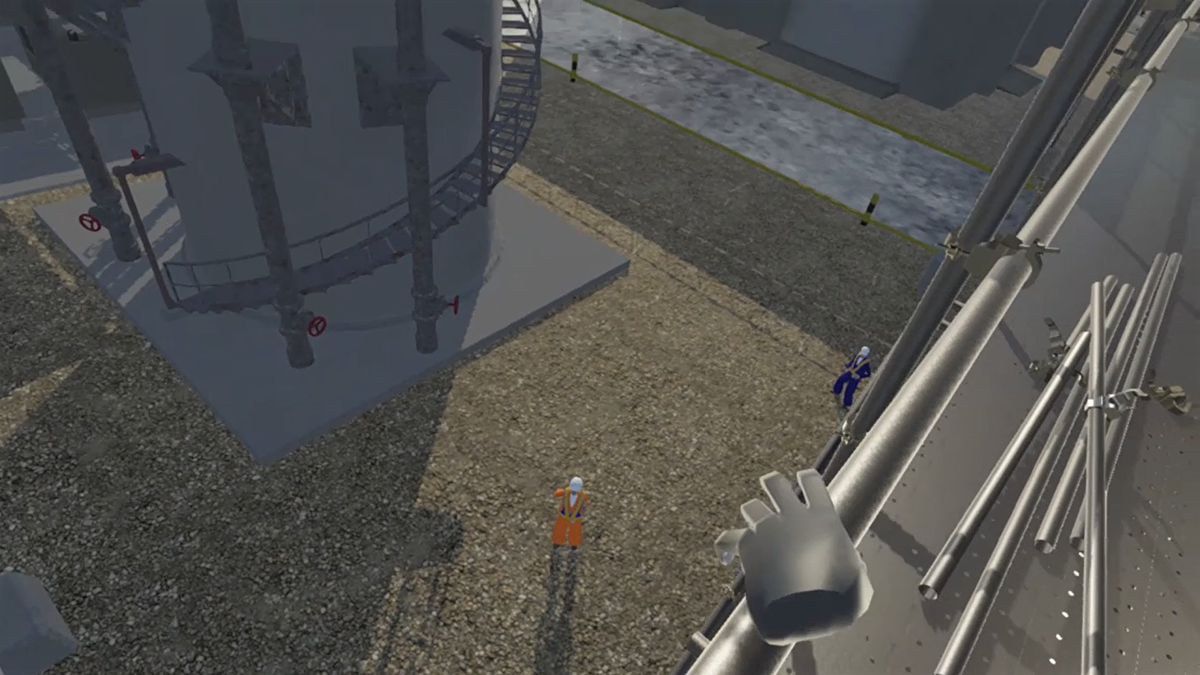

杉山 前者のような「リアル」な危険体感訓練も依然行っていますが、その手法だけでは、マンパワー的に多くの場をこなせません。そのため、VR(仮想現実)やMR(複合現実)を使った足場安全コンサルティングのためのソフトウェアを開発して、安全性向上に努めています。

VR(左から「仮設通路組立作業中の墜落体感」、「単管足場使用中の飛来落下体感」、「枠組足場解体作業中の墜落体感」)

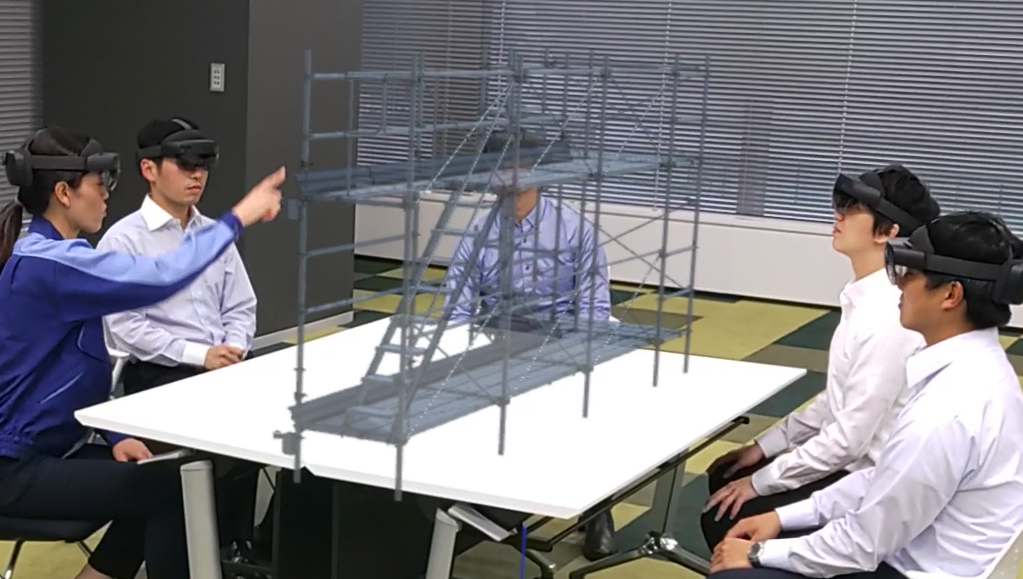

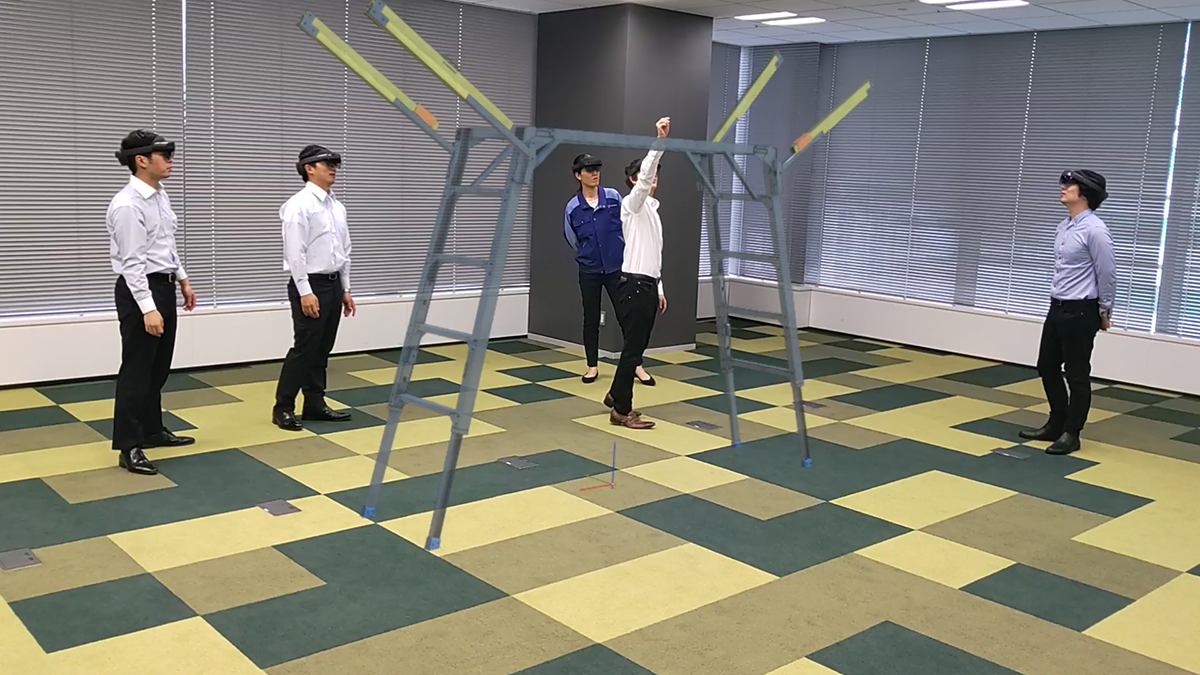

MRに使うゴーグルやデジタル模型、最大6人が同時接続できる

実物大MRによる各種危険体感訓練(左:脚立、中:先行手すり)/右は3Dキャラクター

ソフトウェアも進化しており、吊り足場上で足場板が天秤になり、墜落するなどの被災者体感だけでなく、高所からパイプを落下させ、下の作業員に当たってしまうという加害者体感を通じ、現場での災害を防ぐための安全啓蒙としてVRを提供しています。

――加害者体感のシミュレーションというのは、ある意味足場レンタルならではの知見をうまく反映したものですね

杉山 そう自負しています。VRだけでなく、MRを用いた安全コンサルティングも行っています。MRは足場安全教育のコンテンツとしてサービスを提供していて、講師を含め最大6人が同時接続で同じ3Dモデルを共有することが可能です。受講者の前には、実際に足場が組まれているような原寸大の足場が現れます。また、ミニチュア模型のようにサイズを縮小して机上でも見ることも可能です。

――BIM/CIMの活用は

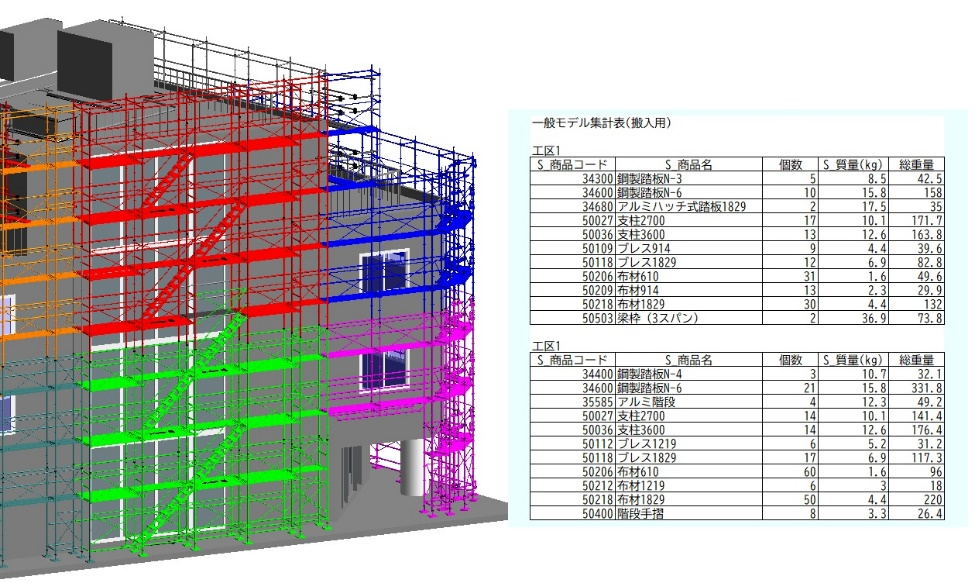

杉山 既に足場BIMモデリングサービスや施工BIM支援サービスを行っています。BIMを用いることで、複雑な躯体でも足場との関係を「見える化」することで理解スピードが向上したり、足場を組む職人さんの担い手が今不足している中で、知識や経験、国籍関係なく理解しやすいので、指示する側の時間も大幅に短縮することができます。BIMモデルから算出した数量表を直接WEB発注システム『COLA』へ取り込むことができるようになり、足場の数だしの手間も減らすことができます。

――BIMの採用実績や今後の改善点は

杉山 2017年から社内向けの数量算出ツールとしてBIMの導入を始め、CADで立案していた仮設計画をBIMデータ化することでモデリングのノウハウを蓄積してきました。19年に東京都内の大型プロジェクトでBIMをフル活用する大手ゼネコンから足場モデルを求められたことがきっかけとなり、実現場への提供が開始。現在に至るまで足場モデルの提供実績は300現場に達しました。

提供:応用技術株式会社 DX推進本部

(左)躯体形状と足場の関係を見える化/(右)足場BIMモデルから数量算出

現場の変化に対応できる足場BIMであれば活用の幅は大きく広がると考えています。施工段階での活用を突き詰める中で抽出された課題を、一つひとつ整理しながら最適な足場モデルに確立していかなければなりません。そのためには「早く」「手軽に」足場BIMモデルが作成できることが必要だと考えています。より多くの現場へサービスを提供し、お客様のニーズに応える為にも、ツール開発や業務プロセスの再構築を視野入れてに取り組んでいきたいと思っています。

暗黙知を継承するため必死のコミュニケーションを図る

――第2の創業を果たし、維持していくには若手技術者の育成と技術継承が必須です。反面、従業員の定着には働き方改革も続けていかなくてはなりません。それらについてはどのように考えていますか

杉山 難しい課題です。熟練した技術者を募集したいところですが、建設業界には事実上、余剰人員はいません。そのため若手技術者を育てることが当社の基本方針となっています。当社の設計の作図面は、以前から育ててきたベトナムにある子会社の設計部門が成長しており、今では50人体制で当社の業務を支えています。それでも実際の基幹業務や開発業務、技術営業は国内の本社が行っていく必要があり、そうした業務における技術継承は絶えず図っていかなくてはいけません。

――どの業界でも、形式知は一部で熟練者が持つ暗黙知をどのように継承するかが課題となっています。御社ではどうですか

杉山 同じ課題を有しています。暗黙知を継承するにはベテランと中堅、若手を共に行動させて、継承させていくしかありません。風通しを良くして、分からないことを気軽に聞ける雰囲気を作るべく『必死のコミュニケーション』を図っているところです。これは一般従業員であっても、経営層であっても同じことです。

――ありがとうございました