カプセルホウ・パイラ工法、官民の連携で難工事を完工

徳島河川国道 新町川橋で80mの鋼管矢板井筒基礎を施工

国土交通省四国地方整備局徳島河川国道事務所は、津田IC(仮称)~徳島東IC(仮称)間2.8㎞について、2020年度内の開通を目指し工事を進めている。同地はNEXCO西日本四国支社徳島工事事務所が工事を進める吉野川大橋およびその前後区間と同様に、軟弱地盤となっている。とりわけ新町川橋は新町川の河口部にあり、特にP2橋脚の鋼管矢板井筒基礎の施工は最新の技術をもってしても困難を極めたものの、官民の連携で施工完了を果たすことができた。その基礎工の施工を中心とした現場を取材した。(井手迫瑞樹)

肉厚を厚く設計変更して施工に臨む

P4の杭長は83.5mに達する

橋梁概要

橋梁概要

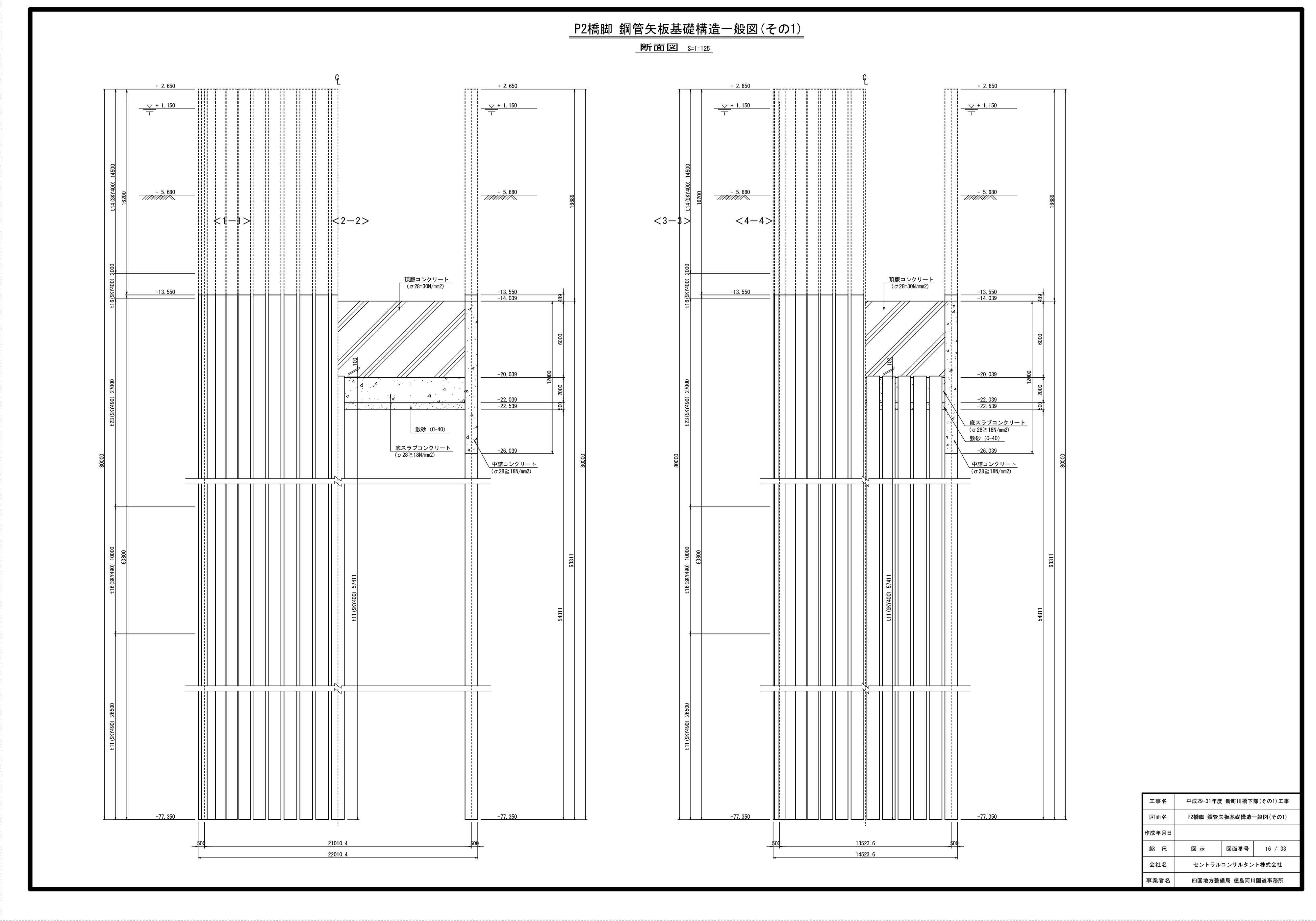

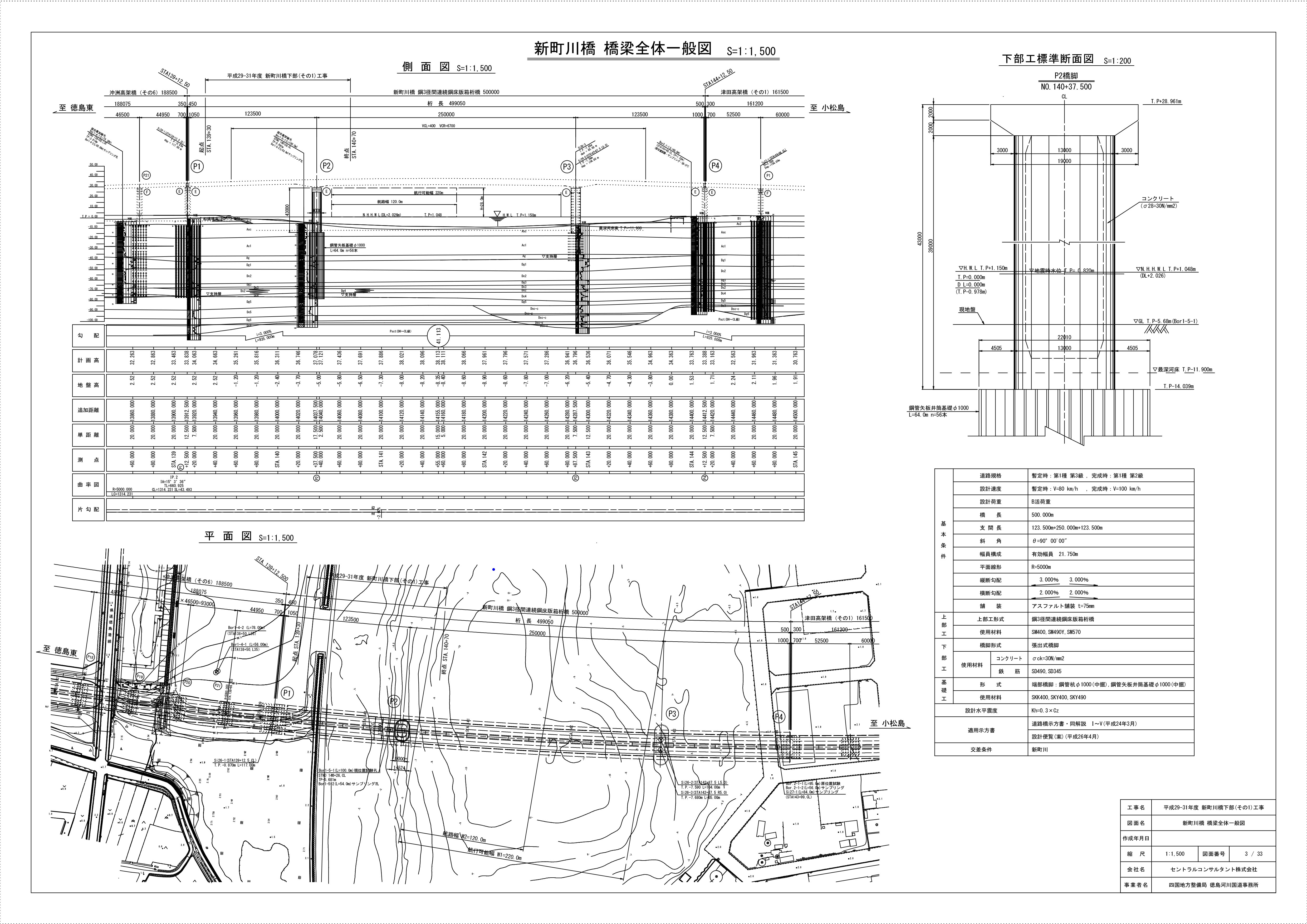

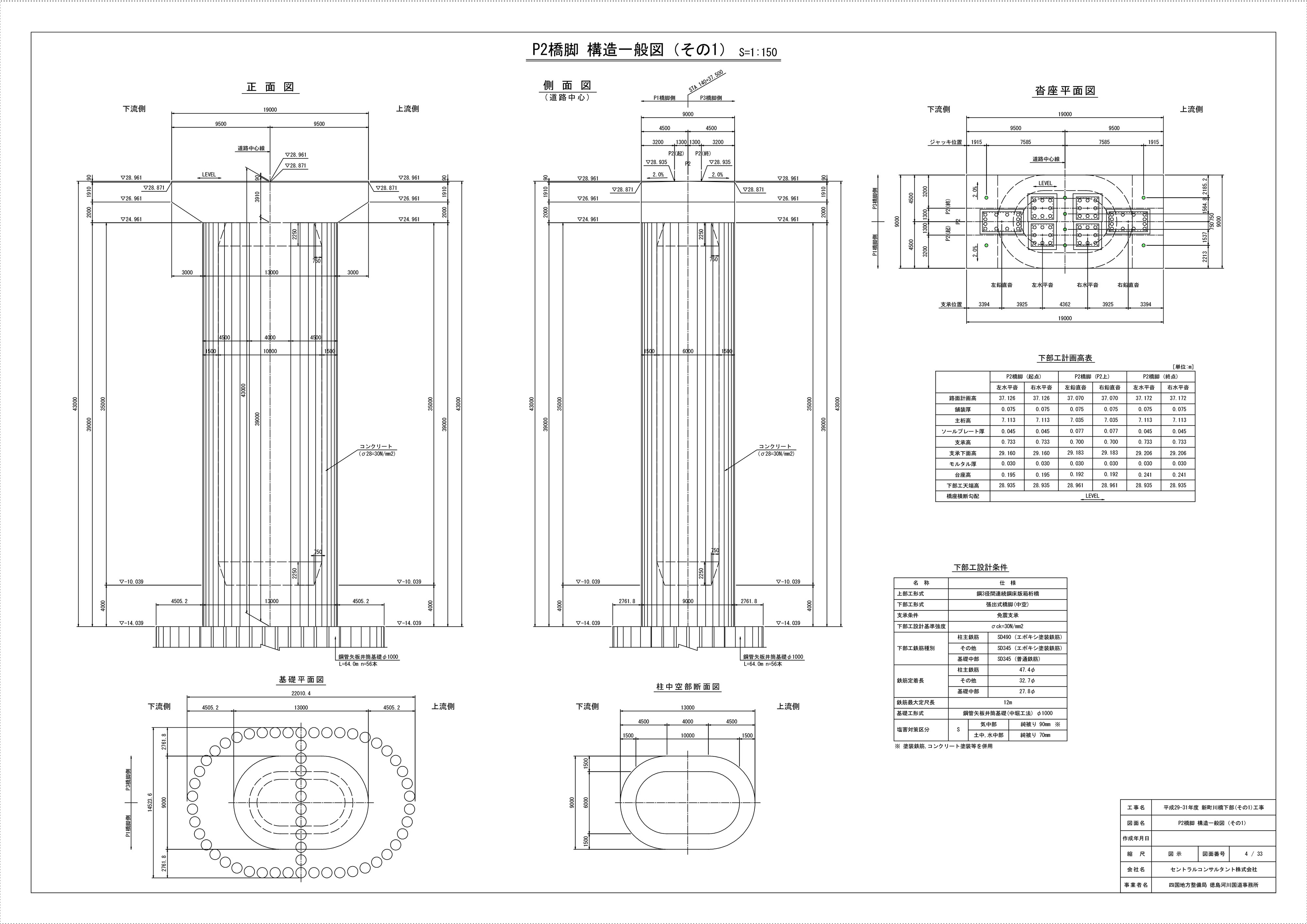

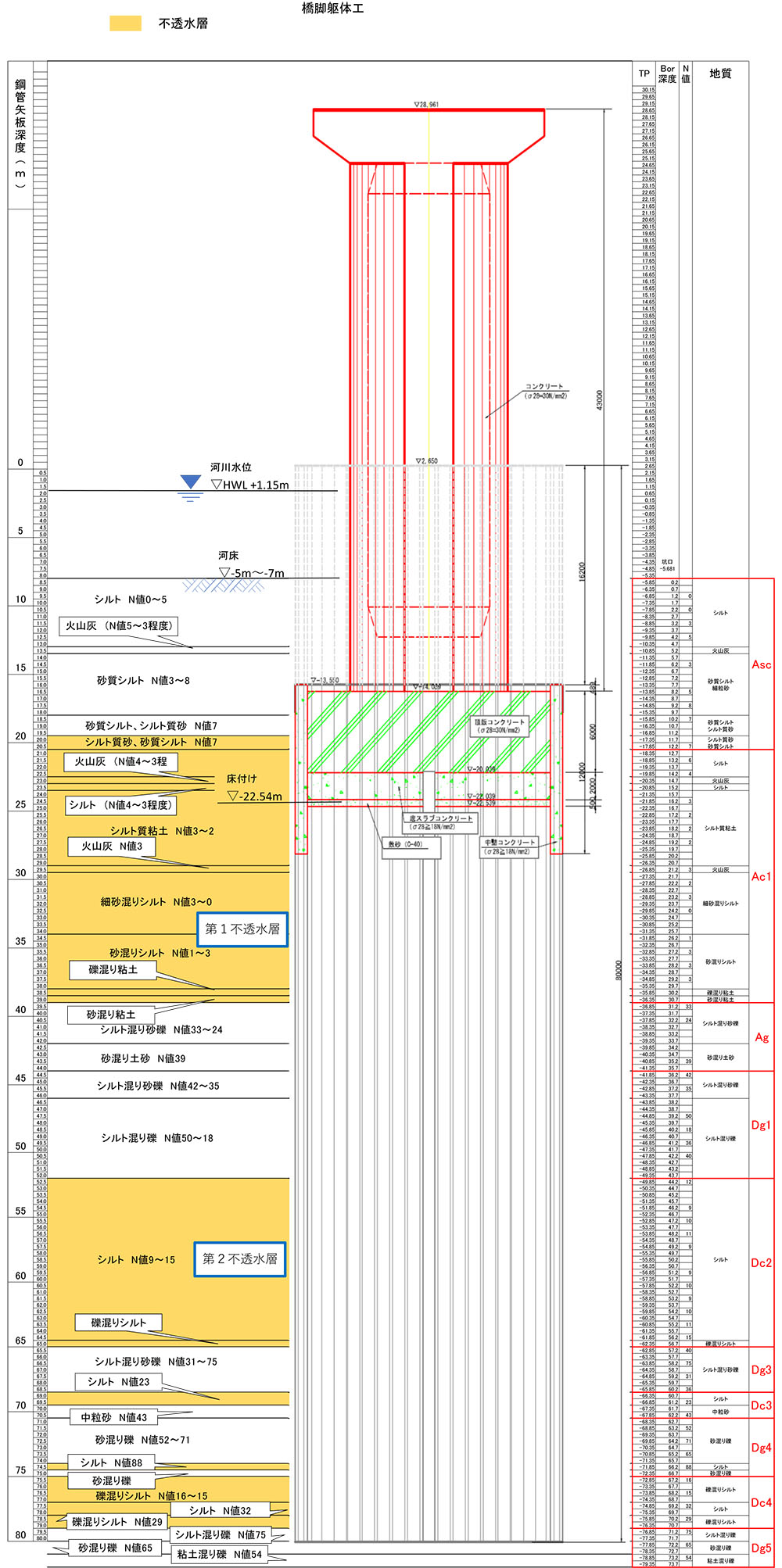

同橋は沖洲高架橋(橋長1056.5m)と津田高架橋(同377.5m)に挟まれた橋長500mの鋼3径間連続鋼床版箱桁橋(右図、クリックで拡大できます、以下同)である。航路を考慮して中央径間は250m取り、側径間は125m×2となっている。橋脚は4基ともRC張出式(中空)橋脚で、基礎はP1、P4が鋼管杭、P2、P3が鋼管矢板井筒基礎となっている。P1は最長69.5mの杭を104本、P4は同 83.5mの杭を61本配置する。P3は鋼管矢板井筒を94本打設するが基礎は44m。そしてP2は外周部に46本、さらに隔壁として中央に10本配置する(左図)小判型(20m×13m)の鋼管矢板井筒基礎でφ1000mmの大口径の鋼管矢板の全長はかつてない長尺で80mに達する。床付までの深さは鋼管矢板の天端から約20mとなっている。今回の鋼管矢板井筒は仮締切兼用型であり、撤去(仮設)部と残置(本設)部に分かれる。フーチングから下の残置部でも63.3mに達している。この深さや地盤の圧入抵抗に対応するため、着工前に鋼管矢板天端から10m程度に至るまでの肉厚も11mmから14mmに厚く設計変更して施工に臨んだ(元請は安藤・間)。

83.5mの杭を61本配置する。P3は鋼管矢板井筒を94本打設するが基礎は44m。そしてP2は外周部に46本、さらに隔壁として中央に10本配置する(左図)小判型(20m×13m)の鋼管矢板井筒基礎でφ1000mmの大口径の鋼管矢板の全長はかつてない長尺で80mに達する。床付までの深さは鋼管矢板の天端から約20mとなっている。今回の鋼管矢板井筒は仮締切兼用型であり、撤去(仮設)部と残置(本設)部に分かれる。フーチングから下の残置部でも63.3mに達している。この深さや地盤の圧入抵抗に対応するため、着工前に鋼管矢板天端から10m程度に至るまでの肉厚も11mmから14mmに厚く設計変更して施工に臨んだ(元請は安藤・間)。

予想外のタイミングで圧入不能が発生

潮位変動や摩擦抵抗の影響か

想定外!

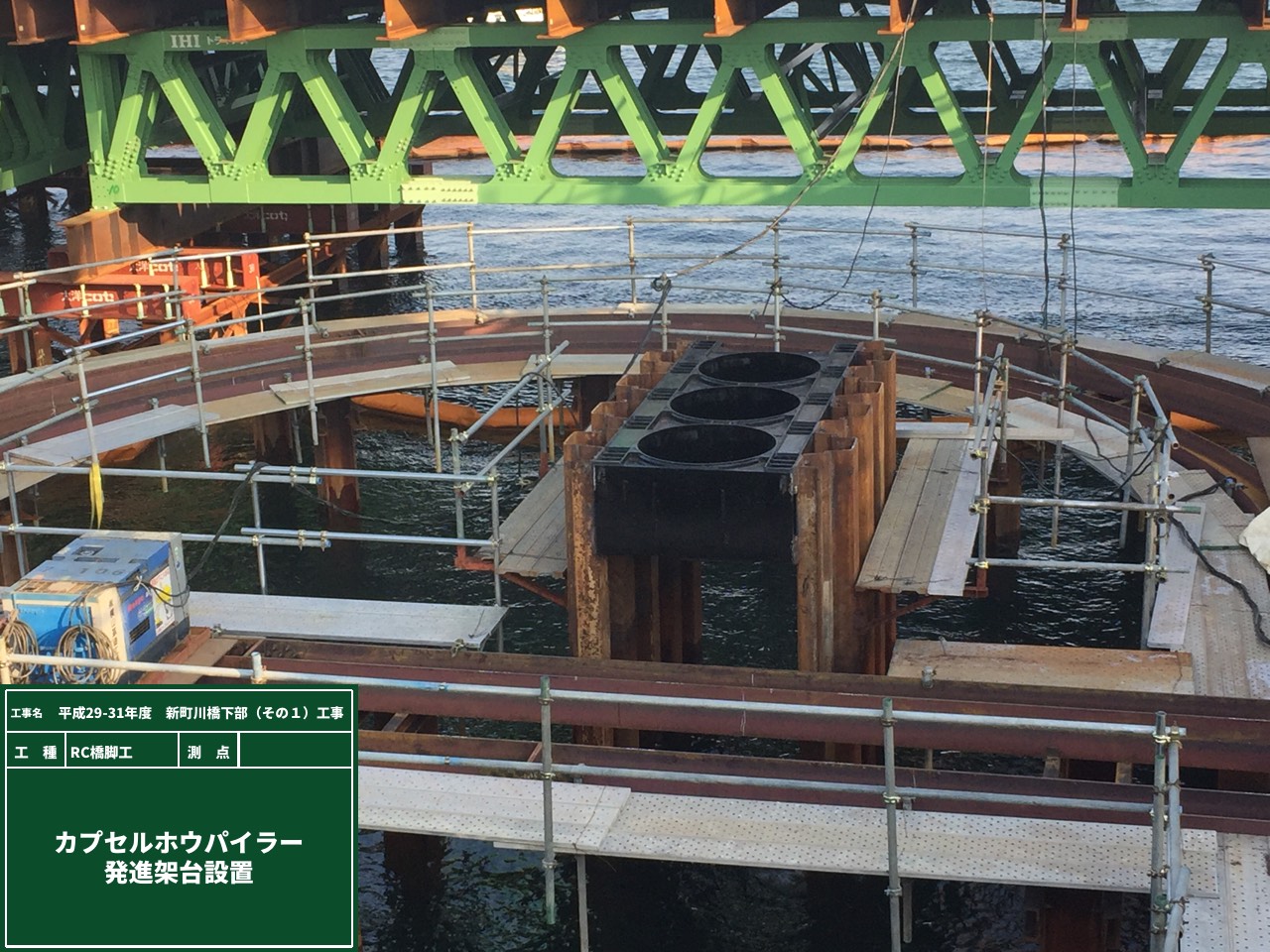

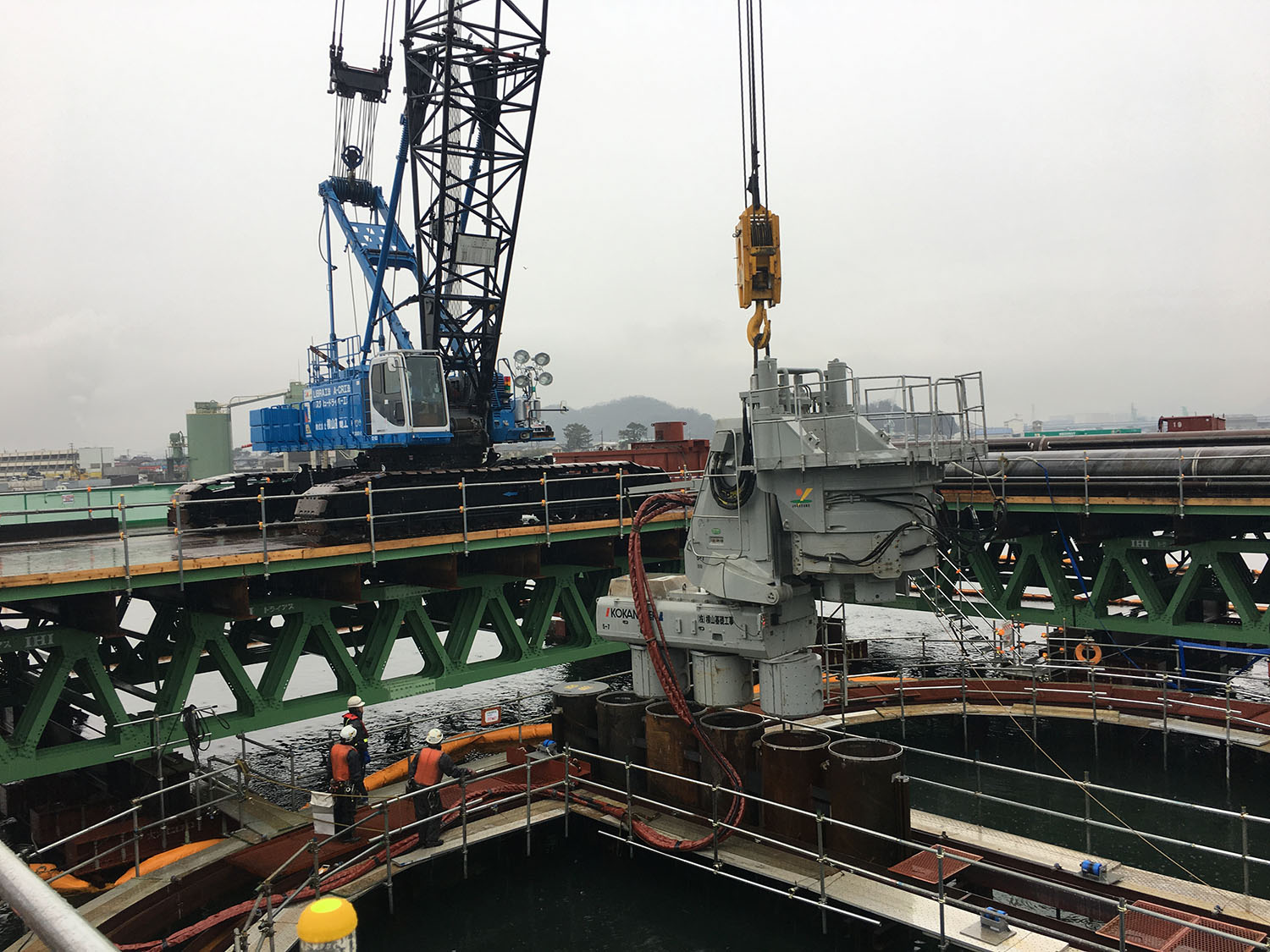

継手をかみ合わせて打設する鋼管矢板は打設時の貫入抵抗が大きく、鋼管杭に比べて極めて施工難度が高く、本工事は土質条件によりその中でもかつて経験のない80m(7本接ぎ)の鋼管矢板井筒基礎施工となっていることから、従来の中掘り杭工法では施工が困難であり、圧入と平行して専用の中掘り機を用いて、管内掘削で抵抗を低減することで圧入施工を行う低騒音・低振動施工のカプセルホウ・パイラ工法(中堀り併用圧入工法)で施工していく方法をとった。極めて長尺となる施工の本工事では、特に工法最大の特長である圧入に管内掘削を併用して抵抗を低減するという特長が有利であると考えられた。また、油圧による圧入により、近隣の居住や河川環境に配慮した、低騒音低振動施工が可能となる。

同工法は既に、先の震災復興工事における気仙沼湾横断橋を始めとして、矢板長が当時最長の60mなど、多くの現場で、大口径・大深度の鋼管矢板井筒基礎の工事に起用され、全て無事竣工を迎えている。(参照リンク:「仙台河川国道 復旧・復興道路の現場を巡る 気仙沼湾横断橋」、「気仙沼湾横断橋、津谷川橋など長大橋が続々と進捗仙台河川国道事務所 復興・復興支援道路建設佳境へ」)

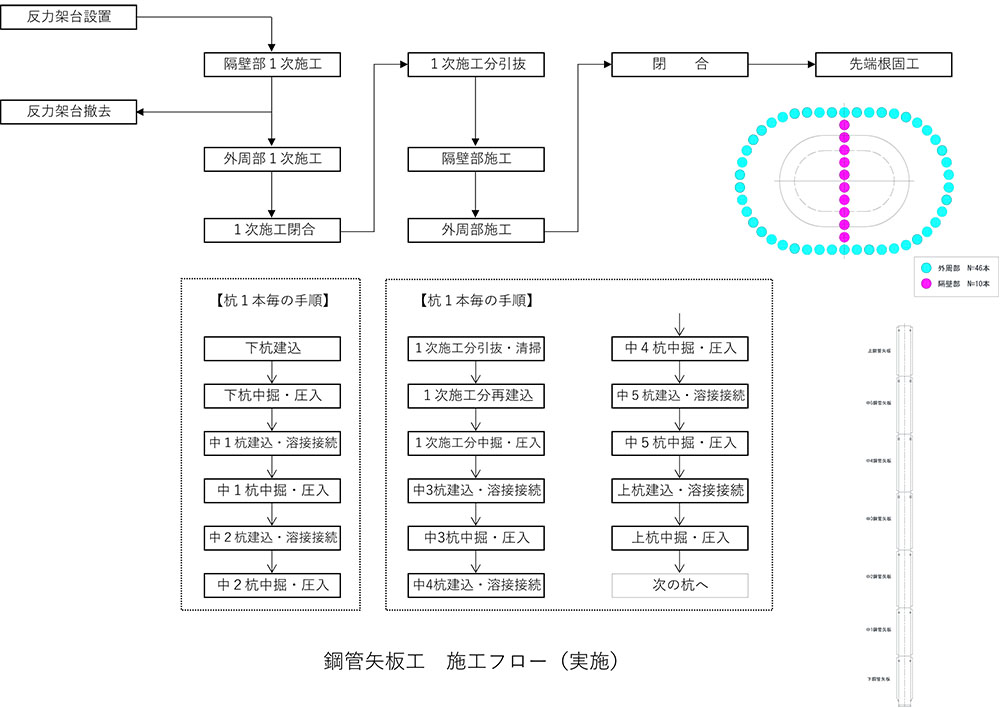

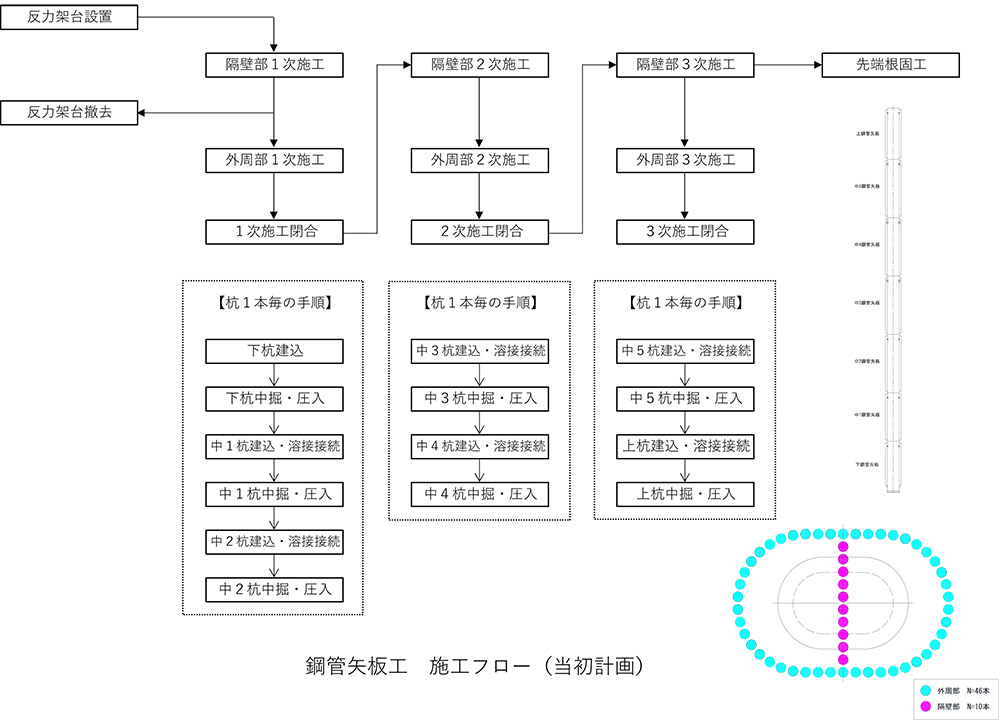

本工事では、上記のようなこれまでの実績を踏まえ、まず鋼管矢板(下)の3本分(約35m)を一次締切として56本全てを施工しいったん閉合し、鋼管矢板姿勢の鉛直性を保持した上で、さらにその上に2次(中)、3次(上)と屏風打ちで打ち継ぎ施工していく工程とした。

ここではトラス構造の桟橋を用いた

鋼管矢板施工前状況/反力架台設置状況

パイラー/鋼管矢板施工状況

圧入を3次に分けたのは、地盤は粘性土が主流で一部に火山灰を含んでおり極めて軟弱で、支持層(砂礫層)までの距離が深いことから、鉛直精度を確保したかったためだ。

継手が噛んだ状態で鉛直性を保持して押し込んでいけば精度を確保できると見込んだ。

しかし、1次締切を順調に完了し、2次締切に着手したGL-24.0m付近に差し掛かると全く予想外のタイミングで、圧入不能が発生する。

先にも記した通り、同工法では既に鋼管矢板長60mの施工や岩盤層を含む硬質地盤への根入れを確保する実績があり、しかも、本現場の1次施工では施工不能に陥るような前兆が全くなく、良好に進捗し打設が完了していたことを考慮すると、低N値(N<5)の中間層(シルト~粘性土層)で打設不能になることは完全に想定外であった(

先にも記した通り、同工法では既に鋼管矢板長60mの施工や岩盤層を含む硬質地盤への根入れを確保する実績があり、しかも、本現場の1次施工では施工不能に陥るような前兆が全くなく、良好に進捗し打設が完了していたことを考慮すると、低N値(N<5)の中間層(シルト~粘性土層)で打設不能になることは完全に想定外であった(

最も有力な原因のひとつとして、施工対象となる地盤が、本現場の河口に位置しているため、施工中の潮位変動の影響を常時受け続けているという、着工後の経時変化が挙げられた。「最初の施工からは40日以上の時間が経過しており、おそらくその間に周辺地盤の締め付けによって付着力が増したのだろうと考えられる。また鋼管矢板のため両側に継手管で隣の杭と接している。それがあることで摩擦抵抗が増えたことも原因として考えられた」(安藤・間)。

71.7mの圧入全長に対してその半ばにも至らない(約34%)の位置で圧入困難に陥り、鋼管矢板の上下動を繰り返すなどして抵抗の緩和を試み、圧入作業を再開すると更に抵抗が上がるという試行錯誤を繰り返した。仮に本現場で使用中の―現存する機械の内最大級の出力の―圧入機械の能力の限界(圧入300t/引抜310t)までかけても圧入を完了させられる可能性は極めて低い。

差し迫る工期を勘案して、原因究明と抜本的な問題解決のため、思い切って32.5mまで継ぎ足してきた杭1本全長を引き抜いてみた。すると、継手には目立った目詰まりは認められず、ボーリング調査においても、施工中に管内掘削で実際に発生する排土の状態でも、低N値だったはずの粘性土が、数mにわたり杭外周にこびりつき固結していたことが判明した。ようやく圧入不能の原因は特定でき、本格的に打ち直しの検討が始まった。

低N値だったはずの粘性土が、数mにわたり杭外周にこびりつき固結していたことが判明

「打ち直す」と一口にいっても、具体的には既に打設が完了しているP2の32.0m超(約12.0t)の56本の1次施工分の杭をいったん全て引き抜いて、一度に杭全長分打設することを繰り返すやり方への変更である。大幅なタイムロス。しかし、発注者はその現場の報告を受け、基本に立ち返り、事業計画のトレードオフを改めて検証し、腹を括った。

「橋脚の完成は当初、2月28日を予定していた。しかしこの事態によってそれは不可能となった。80mを超える体験もしたことのない深さの基礎施工であり、施工の不調が伝えられたことで、工事を工期内に完成させられない可能性が高まり、上部工架設時期や開通時期を遅らせなければならないと思った」(国土交通省 四国地方整備局 徳島河川国道事務所新町川~津田・小松島地区担当建設監督官 淀 宏治氏(職名は取材当時))という。「しかし、社会的影響が大きいため、杭工事以外の工程を大幅に見直すことで、遅れを取り戻せるのではないか、と考えた」(同)。

さて、ではどのような手法で改めて杭を打とうとしたのか?

連続して80m全長を施工するのがベスト

3次打継と屏風打ちを大胆に放棄

1本ずつ打つ

実はその時、現場では、抜本的な施工方法の見直しが生ずる、もう一つのトレードオフに直面し、その決断を迫られていた。決定的な圧入不能の現象を引き起こす現場特有の地盤の経時変化の影響を最小限に抑えるために施工はどうあるべきか? そう考えるとき、同じ方法でもう一度打ち直すのではなく、1本の杭を連続して80m全長を施工するのがベストである。しかし一方で、その手順では本現場施工上の命題である、極めて軟弱な厚い砂・砂礫・シルト・粘性土の互層の下の支持層に向けた極めて長尺の鋼管矢板の圧入施工に対して、高い鉛直精度の確保のために策定していた井筒形状のガイドとしての起用が不可能となる。鉛直精度が低いと井筒の閉合は難しいのは当然だが、この長尺ではそれ以前に矢板としての連続打設自体が危ぶまれる。地盤性状の経時変化の影響回避のための施工手順か、実績のない長尺施工へ向けた鉛直性確保のためのガイドの堅牢さか。そのどちらを優先して施工方法を決定するか。検討の結果、3次打継と屏風打ちを大胆に放棄し、1本の杭を全長連続して打設することを選択した(下がその新しい施工フロー図)。

その施工の実務を担ったのは横山基礎工事である。

「まさに全社あげての総力戦の現場で、毎朝本社や工場、関係部署からは現場技術者に、今何が起こっているのか、詳細な現状の報告を求める電話がかかってきました」(横山基礎工事)。横山基礎工事では、工法のこれまでに実績のあった施工方針からの急転直下の変更に当たり、速やかに本社で現場の問題点を吸い上げると、まず設計開発部で鉛直性確保のための治具や、周辺装置の改良、改造など次々と新しいアイデアを具体的な装置、機材、資材として設計し、工場ではリアルタイムにそれを製作・検証した後、自社の運搬車両でタイムリーに現場に投入する—というロジスティクスにより、これ以上の工期遅延が許されない現場の要請に応え、新しい施工方法における鉛直精度確保の装置構成の確立に努めた。

「元請としても現場力をフルに発揮させるため、現場技術者は作業だけに注力できるようにし、別途この現場の営業担当者に常駐を求め、発注者対応や様々な書類のやり取りはその人間が担当するようにした」(安藤・間)。正に、「動きながら考えた」。

様々な試行錯誤を経て、80mの圧入が可能となる施工方法は試験施工によって確認された。ようやく、片側の継手管だけ嵌合させた状態でも全長の圧入できることは分かった。しかし、解決すべき課題は次々と生まれてくる。では、鉛直性保持のために可能な限り新規の措置は講じた一方で堅牢な井筒形状で鉛直性を保持できなくなった今、鉛直精度の確認はどうするのか?

「最後の閉合杭が問題だった」(安藤・間)。両方に継手管があるため抵抗は倍となる。それで圧入して締切ができるのか? その問題は残っていた。しかし時間がない。精度管理は今までの実績とセンサーに頼り施工を進めた。体制を整えた。次にやったことは精度管理のための技術上の模索である。