最近ではWEB会議にもすっかり慣れてきて、学会などの委員会は今ではWEB と対面のハイブリッド会議が増えてきました。講演会や研修などもわざわざ集まらなくてもどこにいても参加できるようになりました。学校なども授業は教え方のうまい先生で、全国をカバーしたほうが、効果が上がるのではと思ったりします。

構造物のトラブルの相談などもWEBをうまく使えば、少ない技術者で処置できるのではとも思います。人口減でも解決方法がありそうですね

前回まで地震被害と復旧について書いてきたので、今回は耐震設計についてまとめてみました。以前に部分的に紹介したことと重なる箇所もありますが、承知おきください。

鉄道橋や道路橋は、直接、列車や車の乗るスラブや梁は活荷重が部材断面や鋼材量を決めています。しかし、それ以外の部材の柱やフーチング、杭などはすべて耐震設計で決まります。それほど耐震設計は構造物の形状やコストを支配しているのです。この耐震設計のルールを少し変えると構造物の形状やコストが大きく動くことになります。

設計基準の入力地震の大きさの決め方は、実構造物重視の考えと、地震動の研究をしている理論重視の考えで違いが出ます。どの分野の人が中心に基準を作ったかで異なるようです。

関東大震災後に耐震設計のルールとして震度法を決めたのも、新耐震と言われる1Gまで考えた建築基準法のルールも、基本は実構造物重視の考えが中心です。地震で壊れた構造物と壊れなかった構造物の耐力の評価からルールを決めています。関東大震災で壊れずに残ったビルの強度を逆算して最初の震度法の水平震度を決めています。

建築は今でも1981(昭和56)年の新耐震で定めた1Gの弾性応答加速度での設計です。これはこの基準で造られた建築物は、阪神大震災でも壊れていないということを根拠としています。実構造物の損傷の有無を重視する考えからは妥当だと思います。

道路橋は阪神大震災後、計測された地震波から約2Gの弾性応答加速度のルールを定めました。鉄道はどうすべきか悩んだ末、それまでは建築と合わせて約1Gとしていたのですが、道路にほぼ合わせた地震力としました。

個人的には1983年の設計標準の1Gの弾性応答加速度を考慮した基準での鉄道構造物が壊れていなければ、1Gのままで、阪神大震災クラスに耐えられるとして基準を変えないという判断もあると思っています。1983年の設計標準で造られた鉄道構造物が阪神地区にほとんどなかったこともあり、使用形態の似ている道路と変えるのも具合が悪いということで道路に合わせました。

その後も、地震のたびに地震波形が計測されると設計地震動を変えることが最近の鉄道基準では行われています。実構造物の損傷を基にした考えではなく、計測された地震波を優先させているようです。構造物の耐震設計は、地震動のみでなく、設計体系全体で成り立っているので、実構造物の損傷が生じたかどうかの評価にウエイトを置いて、耐震設計を変える必要性を議論する実構造物重視のほうが、今の耐震設計の設計技術レベルでは、私は良いと感じています。設計技術は、地盤条件や地震波、構造モデルの作り方などまだ不十分な点があり、すべてを計算で完全に追えるレベルには達していないからです。今は実被害を重視しながら修正していくほうが良いと思っています。

1.耐震設計

1.1 強度のみの設計から、変形性能も考える設計に

先に述べたように関東大震災までは耐震設計は行われておらず、関東大震災で被害を免れたビルの水平震度を逆算して、震度を定めて震度法がつくられました。質量に0.1~0.2の震度をかけた力を水平力として与える方法です。

その後、1964(昭和39)年の新潟地震で液状化により多くの構造物が壊れたことから、液状化の検討が設計に加わりました。

震度法も、構造物に与える影響が構造物の固有周期で異なることがわかってきたことから固有周期で震度を変える修正震度法に若干修正されてきました。

しかし、実構造物の地震時の加速度を計測すると、1G程度の値がしばしば得られていました。設計震度は0.2程度なのに、実際の応答加速度の計測値がはるかに大きいのになぜ壊れないのかしばらくわからない時代がありました。

それを解決したのがニューマークのエネルギー一定則です1)。震度を超える地震にも、降伏後の変形能力が大きければ耐えられるという理論です。多くの弾塑性の応答計算の結果をまとめたものです。コンピューターの進歩の成果だと思います。

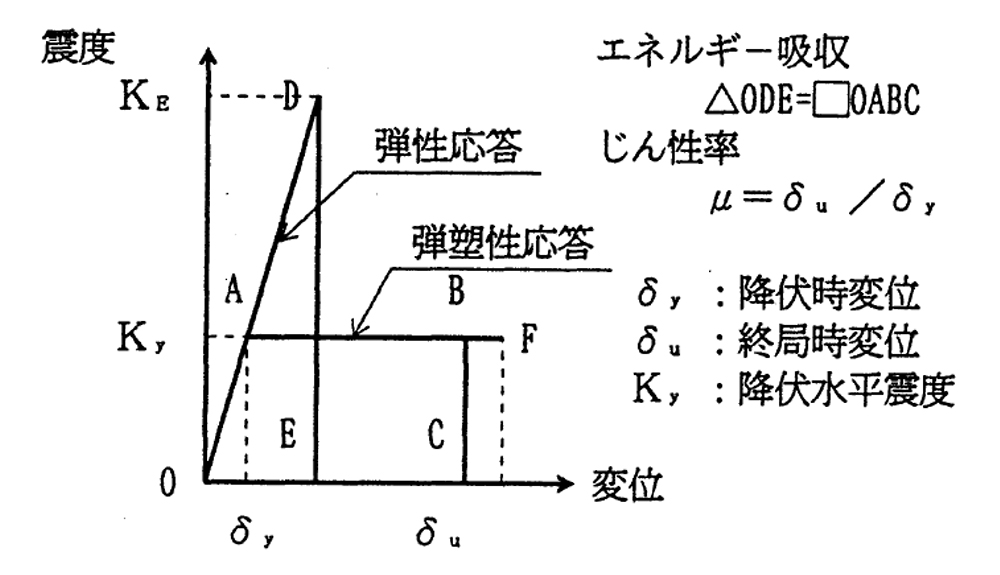

多くの弾塑性の動的応答解析から、弾性の地震応答加速度の最大値と最大変位で囲まれる面積と、弾塑性の応答の履歴の包絡線の囲む面積は、降伏時の固有周期が同じならほぼ等しくなるというものです(図-1)。

降伏震度が小さくても、降伏した後の変形性能が大きければ面積が大きくなります。つまり変形性能が大きければ降伏耐力が小さくても大きな地震に耐えられることになります。

弾塑性時刻歴応答解析の結果は、実際の構造物の固有周期の範囲である0.6秒前後の範囲では、この考えで妥当です。固有周期がこれより大きく異なるとこのようにはなりませんが、多くの構造物はこのあたりの固有周期です。

免震構造というのは、構造物をゴムなどに載せて固有周期を長くして4~5秒程度にして、地震波の周期と大幅にずらすようにすることが行われます。このように周期を長くすると応答がほとんどしなくなり、L2地震でもほぼ無損傷で耐えられるという考えです。

図-1 ニューマークのエネルギー一定則

このエネルギー一定則の考えを基本に、弾性応答加速度として1G程度が過去の最大であろうと想定の上、定めた基準が新耐震と言われる1981年の建築基準法です。設計震度を大きくせずに、1Gの弾性応答加速度の地震にも変形性能を確保して崩壊しないようにしようとするものです。

鉄道の基準も同じころに試行を始め、2年後の1983年に同じような考えで1Gの弾性応答加速度の地震に対して、降伏後の変形性能を確保して崩壊しないような基準が制定されています。

その後、阪神大震災での地震波の計測から、弾性応答加速度が約2Gであったことから、弾性応答加速度で約2Gの地震力に道路や鉄道の基準はなっています。ただし、降伏震度を大きくすると部材が大きくなり、コストが大幅に上がることから変形性能をそれまでよりも大幅に増やすようにして降伏震度をできるだけ大きくしないように対応してきています。

阪神大震災以降はコンピューターが発達したため、エネルギー一定則を用いるよりも、弾塑性応答解析を基本に行う耐震設計になってきています。鉄道標準ではL2地震に対して弾塑性応答解析を事前に行った結果を、固有周期と塑性率と、降伏強度の関係をグラフに用意して、その都度、弾塑性応答解析をしないで済むようにしています。構造物の固有周期がわかると、L2地震に耐えるに必要な降伏強度と変形性能の組み合わせがグラフから求まります。

構造物の変形性能は壊れる部位の性能で決まります。構造物は、地震時に壊れる部位は一般に橋脚では下端で、ラーメン高架橋では柱の上下端です。この部位の変形性能を大きくすれば、構造物の耐震性能はあがります。列車や車を支える梁は地震では一般に壊れません。

難しい応答解析などしなくても、この壊れる部位の変形性能を大幅に大きくできるなら、L2地震の検討は省略して、L1地震で降伏耐力を確保することで、耐震設計は可能です。柱の主鉄筋の内側にスパイラル鋼材をヒンジゾーンに配置する方法もそれを可能にする一つの方法です。

表-1は鉄道構造物の耐震基準の変遷です。

表-1 鉄道構造物の耐震基準の変遷

1.2 鉄筋コンクリート柱の変形性能

変形性能の算定式がないと応答解析ができないので、多くの柱の交番載荷実験結果から実験式が提案されています。

せん断先行破壊の柱は、せん断ひび割れが生じた瞬間に、柱の軸力でせん断ひび割れ面に沿って滑り落ちるように破壊します。載荷装置が壊れるような瞬時の破壊です。せん断耐力/曲げ耐力が大きくなるにつれて、ひび割れの角度が水平に近くなってきます。このひび割れの角度が立っているほど、コンクリートの圧縮側の剥落が早く起きて、曲げ耐力の低下が早く進行します。

実際の地震被害では、柱の軸方向の主鉄筋が切れていることはほとんど見られずに、コンクリートが損傷部で剥落してしまい耐荷力を失っていることがわかります。鉄筋が切れていないので、コンクリートが圧縮ゾーンに残っていればかなり大きな変形性能も保持できると考えられます。コンクリートの圧縮ゾーンが剥落しない配筋などの工夫が大切です。

(1)変形性能の算定

構造物の耐震性能を計算するには、部材の弾塑性の履歴曲線が必要です。コンピューターの性能が良くなったので、履歴曲線さえできれば構造物の地震での弾塑性応答解析は容易となってきています。

鉄筋コンクリート部材の変形性能が、帯鉄筋の量、あるいはせん断耐力比、せん断スパンなどで定性的に変化することはわかっていますが、終局変位を計算で求められないと履歴曲線が作れません。我々も多くの実験データーから靭性率(終局変位/降伏変位)の算定式を提案しています。

我々の最初の靭性率の算定式は、1983(昭和58)年の鉄道の設計標準で、応答加速度1000Galまで崩壊しないようなルールにしたときに行った多くの実験からつくったものです。

当時、鉄道の設計標準の委員会の幹事長は、東大の岡村教授にお願いしていました。変形性能の算定の方法についての説明を何度かしました。そのたびに欠点を指摘されました。指摘された中に、実験データーを扱うときに、供試体と実物の大きさの違いの評価不十分ということがありました。

せん断耐力式はすでにスケール効果は評価されています。もうひとつは鉄筋の抜け出しです。大きな部材の変形性能の中では鉄筋の抜け出しによる変形のウエイトは小さくなりますが、小さな供試体では変形の中に占める抜け出しの影響が大きいのです。その指摘に対応して、変形の成分を鉄筋の抜け出しによる分と躯体分を分けて評価する式を提案しました2)。その後にも、帯鉄筋が増えるにつれて、何人かの研究者によるいくつかの提案式がありますが、基本はこの鉄筋の抜け出しを分離したものになっています。

(2)より変形性能を大きくする構造、内巻きスパイラル

阪神大震災の後、設計地震力が大きくなりました。対応には構造物の降伏耐力を大きくするか、降伏後の変形能力を大きくするかのいずれかが必要です。

降伏耐力を大きくすると、基礎も含めて大きくなり、工事費が今までより大幅に上がってしまいます。まれにしか起こらない大地震時には倒壊しない程度の損傷まで認めて、降伏耐力を大きくしないで済ますには、変形性能を大きくすることが必要です。

それまで例えば橋脚では、靭性率を4程度まで確保すれば、1Gの弾性応答の地震には降伏震度として0.375で対応可能でした。同じ程度の降伏震度で2Gの弾性応答加速度まで耐えられるようにしようとすると、靭性率を10以上まで大きくすることが必要です。とにかくできるだけ変形性能を大きくできる経済的な配筋をということで開発したのが、内巻きスパイラルです。

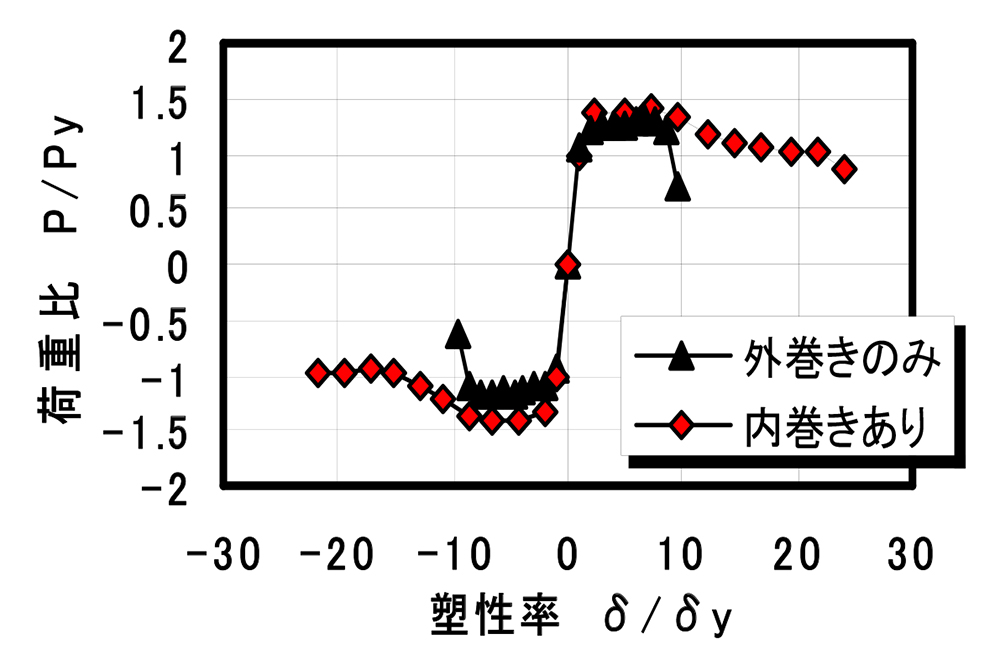

図-2に通常の帯鉄筋を配置した柱と、内巻きスパイラルを配置した柱の交番載荷試験の結果の包絡線を示します。

図-2 通常の帯鉄筋と内巻きスパイラルを用いた柱の交番載荷試験の履歴の包絡線

設計基準には一般に帯鉄筋は主鉄筋を囲んで配置すると記されています。

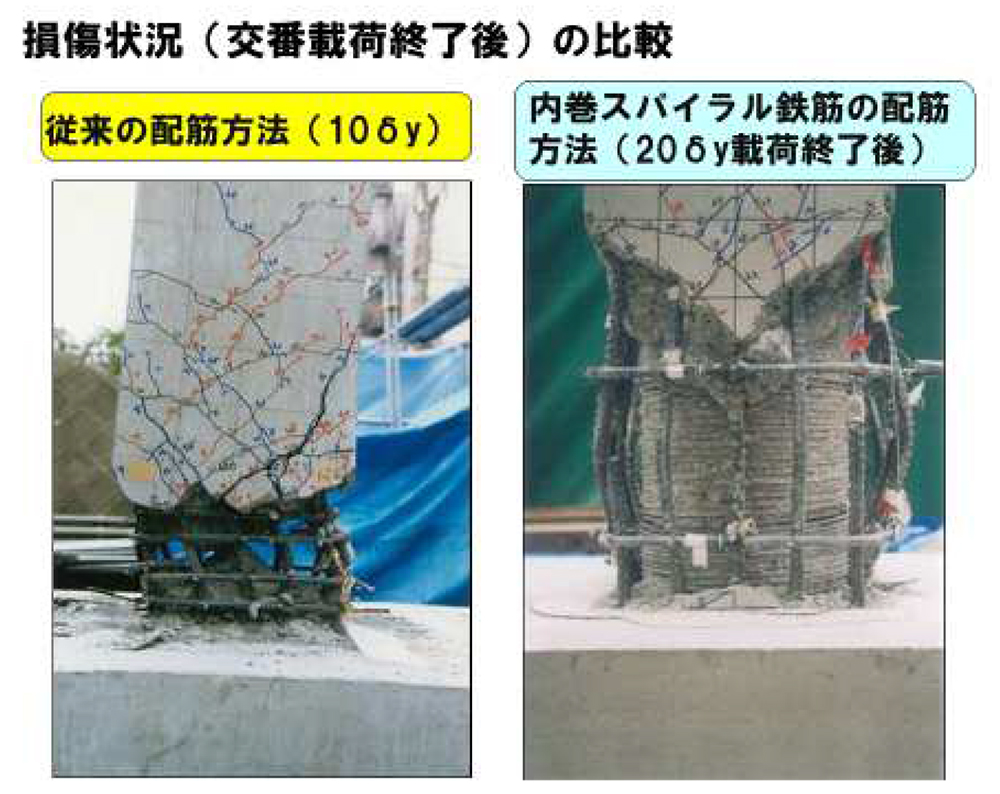

柱の耐震性能を知るためにはフーチング上の柱の供試体で交番載荷試験が行われます。破壊状況を見ていると、柱下端付近に曲げひび割れが入り、斜めひび割れも入ってきます。主鉄筋が降伏して伸びが生じると、この鉄筋が逆方向からの力で圧縮を受けると、座屈します。この時、座屈した主鉄筋が帯鉄筋をはじき出してしまっているのです。帯鉄筋のコンクリートを包み込む機能を壊すのに協力しているのは伸びた主鉄筋です。

そこで主鉄筋の内側に帯鉄筋を入れたらいつまでも帯鉄筋がコンクリートを拘束する効果を発揮するのではないかと思い、はじめに矩形の帯鉄筋を、後にスパイラル状の鋼材を主筋の内側に入れて試験をしました。矩形ではコンクリートの拘束が弱く、円形のほうが、効果が大きいことがわかりました。軸方向主筋は座屈してかぶりを壊し、帯鉄筋もはじき出しますが、軸方向主筋の内側のスパイラルの中のコンクリートはある程度スパイラル量を入れると、いつまでもスパイラルで拘束されて壊れません。

通常の帯鉄筋をコンクリート断面の1%程度、ほぼ目いっぱい入れても柱の靭性率はせいぜい10程度ですが、主筋の内側にスパイラルを入れた柱の靭性率は20を超えることも容易に可能です。このことは柱の大きさはそのままでも耐震性能が大幅に向上することを示しています。

写真-1 通常の帯鉄筋と内巻きスパイラルを用いた柱の損傷状況

変形性能を大幅に増やすことが容易なら、設計はL1地震で降伏耐力を保証して、あとは内巻きスパイラルなどをヒンジゾーンに配置するディテールで、靭性率を大きくしておけばL2地震の検討はしなくてもよいということも可能となります。

耐震設計に対しても概略の配筋は下記のようにして決めることができます。死荷重と、決められた活荷重に水平震度を0.4程度として、求めた断面力に降伏耐力が耐えられるように鉄筋を決めればほぼ適切な配筋となります。その上で、ヒンジとなる部分の靭性を十分大きくなるように配筋すれば、L2地震の応答解析をしてもほぼ安全な結果が得られます。内巻きスパイラルをヒンジゾーンに配置すれば、耐震性はほぼ心配しないで良いことになります。

部材の変形性能の限界があるので、そのチェックをする今の設計法から、十分な変形性能があるならL1地震で降伏耐力のチェックのみをすればよい設計法に変えられます。そのほうが設計法として容易だし、できた構造物の降伏耐力がそろうことになり、メンテナンスなども容易となります。

鉄筋はコンクリートの補強材です。弾性範囲ではひび割れが閉じるのでその通りです。地震時など降伏以降の性能では、降伏して残留ひずみの生じた鉄筋は、ひび割れを閉じさせないとともに、残留ひずみが大きいと圧縮を受けたときに座屈して被りコンクリートとを壊したり、帯鉄筋を押し出したりします。補強ではなく、破壊する側になってしまいます。

主筋が降伏して鉄筋の残留ひずみが大きくなったら、その外側のコンクリートや鉄筋は弾き飛ばされてしまうと思って、配筋を考えることが必要です。主筋の外側のコンクリートがなくても、内側のコンクリートがなくならなければ、鉛直力には十分耐えられます。内側のコンクリートをスパイラルで囲むというのは、圧縮を受け持つコンクリーリートを残す一方法です。

鋼板巻きの耐震補強も、コンクリートが飛び出さないので欠損断面にならないで、その位置にコンクリートが保持されるので圧縮に抵抗でき、大きな変形性能を維持できるのだと思っています。今まで、交番載荷試験では降伏強度程度までに荷重が低下すると載荷試験を終えています。降伏強度以降どの程度まで変形性能があるのか確認することも、変形性能の大きな構造では必要です。それにより、より大きな地震にどの程度抵抗できるかが正しく評価できます。

帯鉄筋のみの柱の場合は、交番載荷試験で変形が進んで降伏耐力を維持できなくなると急激に耐荷力を失うので、それ以上の変位では破壊として扱ってもよかったのですが、内巻きスパイラルや鋼板巻き補強などのように、変形が進んで降伏耐力以下に耐力が低下しても、急に耐荷力が落ちない場合はそれを正しく評価してやることが必要です。

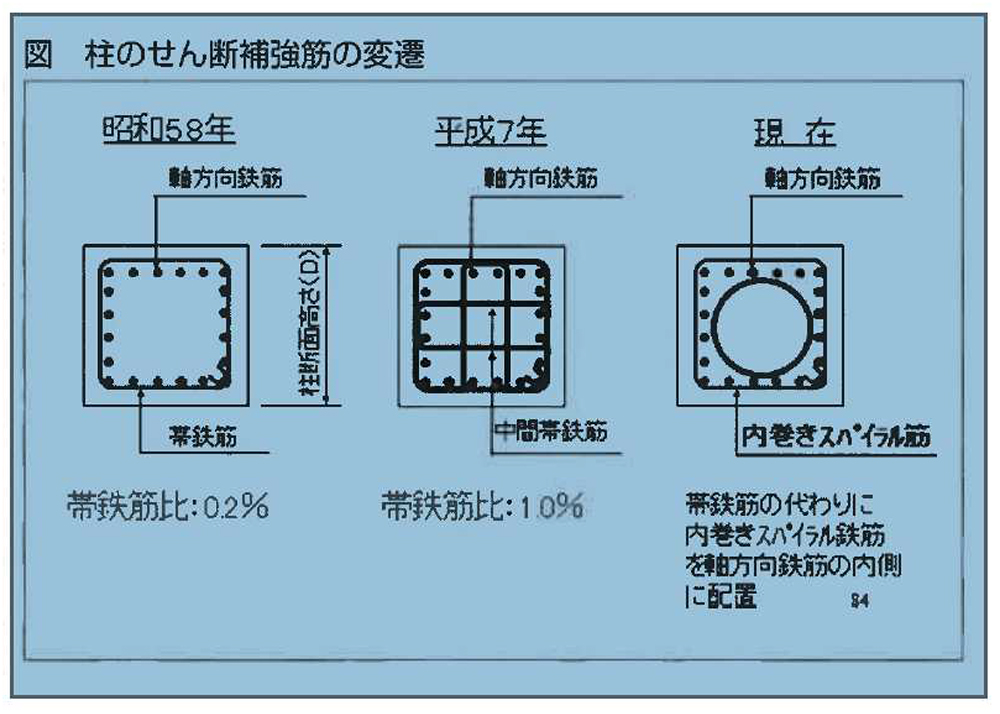

図-3は柱の帯鉄筋の変遷です。

図-3 柱のせん断補強筋の変遷

今は、JR東日本の高架橋の柱にはほとんど写真-2のように内巻きスパイラルをヒンジゾーンに配置しています。

写真-2 内巻きスパイラルの配筋状況