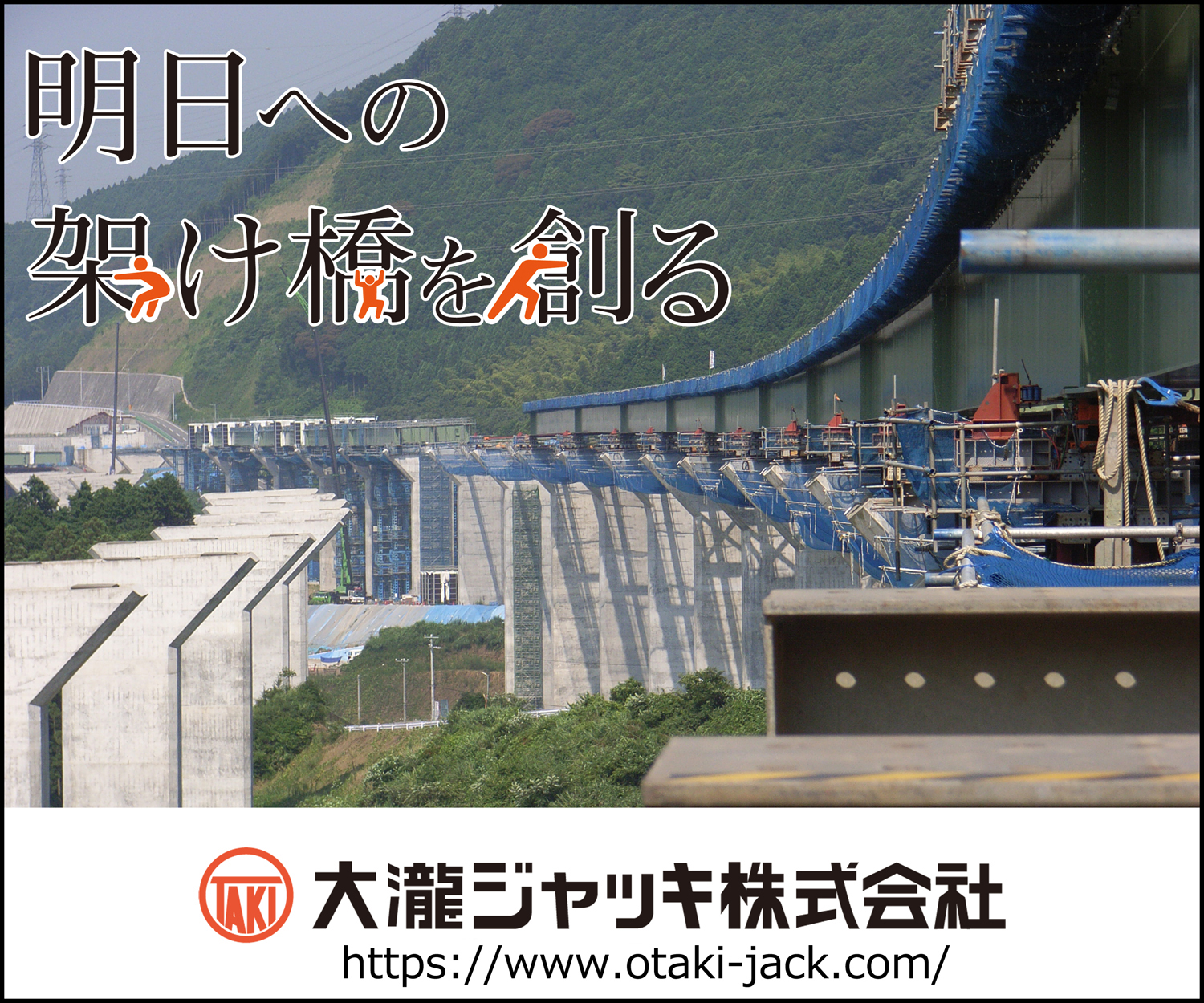

第2竹田川橋梁は鉄道橋PC箱桁橋の中で最も長い支間長

2021年新春インタビュー③ JRTT大阪支社工事第三部 北陸新幹線のうち33.8kmを所管

独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構

大阪支社 工事第三部長

鳥山 博樹 氏

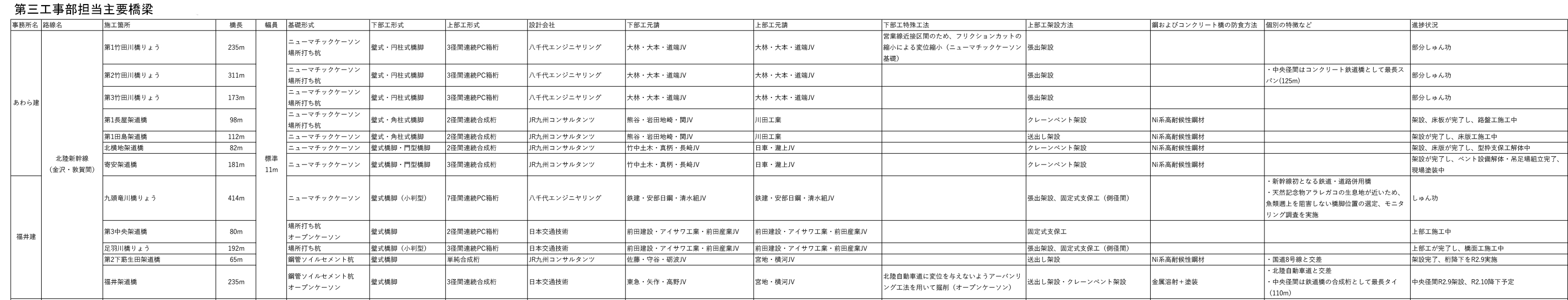

独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構大阪支社工事第三部は、北陸新幹線の建設のうち、福井鉄道建設所とあわら鉄道建設所をあわせて33.8kmの事業延長を所管している。中でも橋梁が突出して多く、あわら鉄道建設所においては、区間延長の8割、福井鉄道建設部では9割弱を橋梁・高架が占めている。つい先だっては、北陸自動車道を跨ぐ福井架道橋の合成桁を架設した。第2竹田川橋梁はすべての同形式の鉄道橋PC箱桁橋のなかで最も長い支間長のPC桁を誇る。鳥山工事第三部長に詳細を聞いた。(井手迫瑞樹)

あわら鉄道建設所 8割が橋梁・高架

福井鉄道建設所も9割弱が明かり部

――工事第三部の所管事業の構造物比率は

鳥山 当部では、福井鉄道建設所とあわら鉄道建設所のふたつの鉄道建設所を所管しています。

あわら鉄道建設所はあわら市と坂井市が管轄で延長は18.2kmです。そのうち、トンネルが3.7km(約20%)、明かり部(橋梁、高架、土工)が14.5km(約80%)となり、橋梁と高架が明かり部のほぼすべてを占めています(土工部は100~200m程度)。

福井鉄道建設所は福井市が管轄で延長は15.6kmです。そのうち、トンネル1.8km(約12%)、明かり部13.8km(土工部約100m以外は全て橋梁・高架 約88%)となります。

――工事第四部所管の区間はトンネル比率が高かったですが、あわら鉄道建設所は橋梁が8割を占めているのはすごいですね

鳥山 金沢~敦賀間ではトンネル以外が占める割合が多い区間となっています。ただ、例えば工事第二部(小松鉄道建設所20km、加賀鉄道建設所19.6kmを所管)では、一つの建設所管内で全くトンネルのないところもあります。

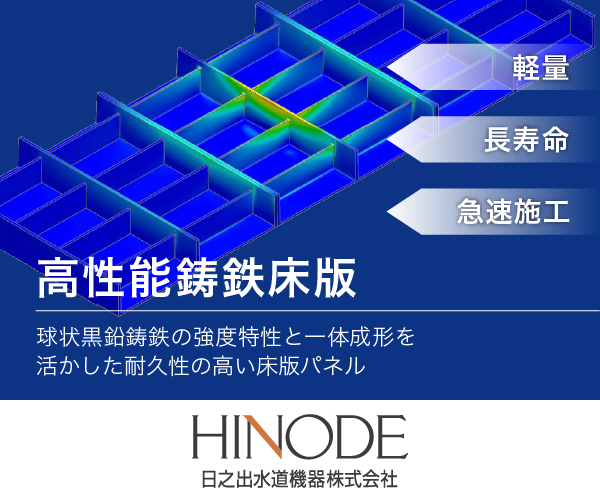

第三工事部担当主要橋梁

(独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構提供、以下注釈なきは同)

鳥山 あわら鉄道建設所の起点方が福井県と石川県の県境となります。県境は山岳地帯で、加賀トンネルがあります。同管内には加賀トンネル、樋山トンネル、指中トンネル及び柿原トンネルの4つのトンネルがあり、残りは明かり部となっています。

――福井鉄道建設所の管轄には山岳地帯がほとんどないということですね

鳥山 終点方の福井市と鯖江市の市境がトンネルで、第1・第2福井トンネルの2本となっています(福井第1トンネルは第2トンネルの手前にある短いトンネル)。

竹田川橋梁 最長支間は125m、斜角は20°

基礎はニューマチックケーソンを採用

――主な橋梁について。まず、竹田川橋梁の特徴からお願いします

鳥山 竹田川橋梁は、第1、第2、第3とあり、中間部の第2竹田川橋梁は同形式の鉄道橋PC箱桁橋のなかで最も長い支間長のPC桁橋となります。3径間で橋長311mです。

――PC橋で100m以上の支間ということですか

鳥山 最も長い支間長で125mです。

――架設方法は

鳥山 ディビダーク工法です。

――基礎形式は

鳥山 竹田川橋梁はすべてニューマチックケーソン工法による場所打ち杭です。第2竹田川橋梁は、φ22m×15mの小判型となります。

――支持層の深さは

鳥山 最深で29mです。

――ニューマチックケーソン工法を採用した理由は。資料によると建設所管内はほとんど同工法を採用していますね

鳥山 コストと工期を勘案した結果です。とくに河川橋梁の場合は渇水期内に施工を完了しなければならなかったことによります。

――竹田川は大きな川なのですか

鳥山 実際の川幅はそれほどありませんが、河川敷(範囲)が広くなっています。橋梁も斜めに跨いでおり、支間が長くなっています。本来ならば直角で跨げればいいのですが、直近に駅があり、線形が決まってきます。

――武生架道橋は17°の斜角でしたが、竹田川橋梁の斜角は

鳥山 約20°です。

――竹田川橋梁は北陸本線の東側に架橋することになりますか

鳥山 そうです。

――竹田川がちょうど直角に曲がっているところですね

鳥山 そうです。

――支間が125mもあると鋼橋も考えられますが、PC橋を採用した理由は

鳥山 構造比較は当然しています。PC橋採用のひとつの理由として、架橋地が市街地に近く、走行音の関係があったと思います。

――125mとなると、桁高も大きくなると思いますが

鳥山 約9mです。

――支点(柱頭)部が9mですか

鳥山 そうです。低い(薄い)ところで4.5mです。

――橋脚や柱頭部、張出ブロックのマスコンクリート対策や圧送対策は

鳥山 柱頭部は普通コンクリートで、張出部は早強コンクリートです。

――柱頭部の配筋は。過密配筋になり、その対策を施すこともありますが、その必要はなかったのですか

鳥山 過密配筋で難しい箇所もありますが、標準的な骨材の配合で施工していると思います。

――鉄筋をSD345から490に変更して、強度を大きくして鉄筋の過密状況を減らす方法もありますが

鳥山 九頭竜川橋梁の下部工躯体・ケーソンの鉄筋は345から390に変更しています。

――工事第四部ではスパー工法やセグメント桁を採用して工程短縮を図っていますが、竹田川橋梁では

鳥山 工期的に厳しい個所ではセグメント桁を採用しているが、竹田川橋梁ではセグメントは採用しておらず、標準的な場所打ちコンクリートで施工しています。橋脚についても通常の施工です。

ニューマチックケーソン基礎施工の際にフリクションカット縮小

鋼橋の一部でニッケル系高耐候性鋼材を採用

――下部工構築で配慮した点は

鳥山 竹田川橋梁は北陸本線近接区間のため、ニューマチックケーソン基礎施工の際にフリクションカットの縮小を行っています。設計では、2ロット目以降の沈設時に周辺地盤との摩擦力を低減させるため、ケーソン躯体の1ロット目を2ロット目より50mm大きく作ることになっていました。しかし、解析の結果から、この隙間の分だけ近接する北陸本線に変状を与えるために、拡大量を50mmから30mmへ縮小することで変状を抑えました。

鋼桁の一部でニッケル系高耐候性鋼材を使用

高速道路上は溶射を採用

――あわら鉄道建設所管内の第1長屋架道橋、第1田島架道橋、北横地架道橋、寄安架道橋では、ニッケル系高耐候性鋼材を使用しています。その理由は

鳥山 海岸地区からの距離により、普通の耐候性鋼材を使用するかニッケル系高耐候性鋼材を使用するか決まります。海岸から近い(飛来塩分が多い)場合は普通の耐候性鋼材では安定錆が形成されないため、ニッケル系高耐候性鋼材を使用します。

よって、上記の橋は飛来塩分が多い位置に架橋されるためニッケル系高耐候性鋼材を採用しています。

――裸鋼材仕様ですか

鳥山 錆安定化処理しています。

――初期錆汁を避けるためですか

鳥山 初期錆汁をさけるとともに、飛来塩分などの影響を受けずに処理剤に保護された状態で緻密な安定錆を形成させることが可能となるためです。1%ニッケル系耐候性鋼材に錆安定化処理としてラスコールNを使用しています。

――ニッケル系高耐候性鋼材は新幹線の橋梁で採用が多いのですか

鳥山 最近、多いです。15年前に北陸新幹線の富山での施工でもニッケル系耐候性鋼材を採用していました。

――塩害が厳しい箇所では採用しないほうがいいと言われていますが。そのような箇所では重防食や溶射の採用が多く、厳しくない箇所では塗装の手間が省けるので耐候性鋼材を採用することが多いです。国道8号の上が耐候性鋼材ということですか

鳥山 NEXCOとの協議で、高速道路上は錆安定化処理ではなくて、溶射を採用しています。

第1田島架道橋は140m送り出し

武生架道橋と同様に下部工の一部とPC桁を遅らせクリアランス稼ぐ

――第1田島架道橋では送出し架設を行っていますが、交差物および送出しを採用した理由は

鳥山 一般的な架設工法であるトラッククレーン+ベント工法の場合は、ベントを設置する必要がありますが、本橋は市道とほぼ平行に近い状態で交差しています。そのため、ベントを、市道を塞ぐように設置する必要があり、市道を長期間通行止めすることになります。また、ベントを設置しないで、大きなクレーンを用いた大ブロック架設という方法もありますが、大きなクレーンを設置するヤードがありませんでした。よって、送り出し架設を採用しました。

――送出し量は

鳥山 合計140mの送出しです。

――橋長が112mとあるので、それ以上ということですね。架設桁を含めて140mですか

鳥山 そうです。

――中間に門型橋脚があり、その先に橋台がありますね

鳥山 手延べ桁がありますので、112mプラス30m程度となります。

――武生架道橋の場合、先端にたわみ処理用のパンタグラフジャッキを設置しましたが、施工が川田工業なので同じようにジャッキを使用したのですか

鳥山 武生橋りょうは高速道路の上部での施工であったため、たわみ取りの時間を少なくするために川田工業所有の最新設備であるパンタグラフジャッキを使用しましたが、第1長屋橋りょうではたわみ処理機能のついていない従来の手延べ機で施工しています。

――ベントも相当数構築していたのですか

鳥山 かなりのスパンで構築していました。降下量を減らすために、前後のPC桁の下部工がすべてできていない状態で、ベントで受けて送出しをしています。

――その方法は武生が初めてではなかったのですね

鳥山 福井架道橋も同様です。北陸道を跨ぐ橋梁は、架設で2日、降下で2~3日を予定していました。しかし、NEXCOとの協議で通行止め日数を減らすために降下を1日で行う必要があったので、降下量をより少なくする方法をとりました。

――北陸新幹線のセオリーですか

鳥山 協議によります。降下時間がいくらでも取れるのならば通常の形ができます。また、前後の施工スケジュールでPC桁を後回しにしても間に合うのか、先にやらなければ間に合わないのかという総合的な判断の結果です。一概にセオリーとは言えません。

同様に国道8号上を送出し施工した第2下莇生田架道橋